Two Poets

50대 초에 처음으로 시의 세계에 눈이 뜨이면서, ‘오래 살고 볼 것이다..’ 라는 생각도 할 정도로 나는 나의 ‘변신’에 놀라기만 했다. 소설이나 역사라면 조금 그렇다 할 지라도, ‘시’라면 나에게는 정말 hell no 였다. 이것과 비슷한 종류 중에는 opera가 또 있는데, 이것은 ‘아직도’ hell no 의 영역에 속한다. 이제 살만큼 살았으니 ‘오래 살고..’ 어쩌구.. 는 빠른 속도로 멀어져 가기만 한다. 시의 세계는.. 한마디로 ‘상상의 여지’를 너무나 많이 주고 있어서 나에게 appeal하는 지도 모른다.

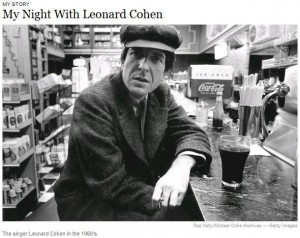

얼마 전에 ‘우연히’ 서로 전혀 상관도 없고 반대편의 세계에 있는 두 시인의 세계를 접하게 되었다. 하나는 서울을 중심으로 만주 용정과 일본 등, ‘3개국’ 을 오가며 불운의 시기 일제강점기(나는 ‘일제시대’가 더 익숙하다)에 반항적이지만 서정적으로 포근한 시의 세계를 펼치고 20대의 꽃다운 나이에 ‘요절’한 연세대 동문 큰 선배님, 연희전문 출신 시인 윤동주 님, 다른 하나는 20세기 후반, 아직도 활동하고 있는, 대한민국 반대 쪽의 캐나다 출신, poet, novelist로 시작한, 하지만 folk singer song-writer로 더 잘 알려져 있는 읊조리는 노래의 주인공 Leonard Cohen (한글 표기는 어떨까.. 아마 ‘레너드 코언‘, ‘레너드 코헨’ 정도가 아닐까? 나는 직감적으로 ‘레너드 코언’으로 육성 발음을 들었다.)가 바로 그들이다.

윤동주 시인은 사실 어렴풋이 익숙했던 이름이지만 (왜 그런지 잘 모름), 알고 보면 연희전문 출신이라는 것, 20대에 요절한 서정시인이라는 것, 그 이상 아는 것이 별로 없었다. 시인의 유일한 출판물 첫 시집 ‘하늘과 바람과 별과 시‘ 도 시인이 타계하고 3년이 훨씬 지난 1948년(내가 태어나던 해)에 ‘유작’으로 나왔고 1970년대 이후가 돼서야 다른 유작이 발행되었기에, 우리의 중,고교시절의 국어 교과서에서 못 보았던 이름이었을 것이다. 내가 궁금한 것은 어떻게 이분이 숨어있는 보물인 모양으로 세상에 알려지게 되었는가 하는 것이다. 이와 비슷한 case는 몇 년 전, ‘불후의 가곡’ 보리밭의 작곡가 윤용하 님의 슬픈 일생을 나의 blog에서 회상했을 때도 있었다. 역시 늦게 ‘숨은 보물’을 찾는 그런 기분이 똑 같았다.

이 두 시인들이 나에게 요새 다시 다가온 것은 조그만 이유가 있었다. 윤동주 시인의 경우는, 윤 시인의 초기 대표 작 ‘별 헤는 밤‘을 통해서 왔다. 나는 정말 심심할라 치면 typing 연습, 그것도 한글typing연습을 ‘즐긴다’. 내 나이 또래의 평균치를 훨씬 웃도는 빠른 속도를 자랑하지만 그만큼 ‘오타’도 피할 수가 없는데, 그 ‘오타’좀 줄여보려는 것도 있지만, 사실은 시간 죽이는데 이것처럼 효과적인 것도 없기 때문이다. 아래아 한글 typing practice program으로 연습을 하는데, 그곳에 바로 예문으로 나오는 것 중에 ‘별 헤는 밤’이 있었고, 그것을 통해서 윤동주 시인 시의 세계가 나에게 왔는데, 웃기는 것은 얼마 전까지 나는 이 ‘글’이 보통의 시가 아니고 아주 짧은 ‘산문’인 줄로 착각을 하였다. 그만큼 나는 윤동주 시인을 잘 몰랐던 것일까? 이 글을 typing할 때마다 나는 말로 설명할 수 없는 적막, 고요, 쓸쓸함, 천국의 어머님, 소백산 연화봉 하늘의 쏟아지던 별빛.. 등이 온통 나에게 지독한 감정의 폭포처럼 쏟아져 내려옴을 느끼곤 하고 전율마저 느끼곤 하였다. 그것이 바로 윤동주 시의 세계였다.

레너드 코언.. 윤시인과는 은하계의 반대편에 있음직한 느낌을 주는 시인, 읊조리는 시인 가수.. 캐나다 사람, 1934년 생.. 그러니까 윤동주 시인보다 17세가 ‘젊고’ 80세가 가까운 아직도 활동을 하고 있는 사람이다. 이 시인출신 가수는 아마도 우리들에게 널리 알려지지 않은 사람인데 반해서 좋아하는 사람들은 거의 cult적인 존재로 사랑을 받는다.

그의 가창 style은 미국의 Bob Dylan 정도로 보면 큰 무리가 없을 것 같지만 시인출신인 만큼 아무래도 ‘가사’에 더 큰 의미와 중요성이 있을 것이다. 내가 처음 이 시인을 ‘알게’ 된 것은 아마도 1980년대 초일까, Ohio State University에서 만났던 연세대 후배 금속공학과 심상희씨가 그의 열렬한 fan이었었던 것으로 기억을 한다. 그 당시에 나는 사실 레너드 코언 을 잘 몰랐지만 그가 나에게 아느냐고 물었을 때, ‘무의식적으로’ 알고 있다고 대답한 기억이 난다. 그때의 그의 표정이 코믹할 정도로 ‘냉소적’이었던 것 같았다. 그러니까.. ‘당신 거짓말이지..’ 하는 그런 표정이었던 것이다.

심상희씨가 이 시인출신 가수에 심취했던 것은 나중에 조금 이해를 하게 되었는데.. ‘아마도’ 불교가 이유가 아니었을까. 심상희씨는 비록 그 당시 우리와 같이 성당에서 영세를 받긴 했지만 대학시절에는 불교에 심취했었다고 했다. 그리고 레너드 코언 도 알고 보면 불교에 심취했었고 1996년에는 ‘공인 승려’가 되기도 했다. 그래서 그의 노래에 더 심취했었을지는.. 그렇게 해서 알게 된 이 시인가수지만 그 후에 세파에 휩쓸려 또다시 그의 세계를 잊고 살았다.

며칠 전, New York Times 기사 중 에서 정말로 우연히 Leonard Cohen의 이름을 보게 되었다. 도서관에 사서 librarian 로 근무하는 어떤 중년여성이 1975년경에 경험한 이야기로서 ‘레너드 코언과 지낸 어떤 밤’ 이란 제목의 회고수필이었다.

그 당시에 그 여성은 University of Chicago의 여대생이었는데 자기 친구와 같이 그의 concert에 갔었고, 공연 후에 근처 diner에서 식사를 하다가 Cohen의 band 일행과 우연히 마주쳤고, 호텔로 따라오라고 해서 갔다가 그와 한 침대에서 밤을 지낸 이야기였다. 이런 류의 여성들을 흔히 groupie라고 불렀는데, 이 두 여성은 사실 그런 류는 아니었고, Cohen역시 그런 류의 여성들과 ‘밤을 보내는’ 그런 type은 아니었던 것 같았다. 아주 ‘깨끗한 밤’을 셋이서 보낸 이야기였다.

이기사를 쓰면서 이 여성은 Cohen의 manager에게 편지를 보낸 모양이고 회답에 ‘흥미로운 추억’이라고 썼다고 한다. 거의 40년 전 몇 시간의 일이었으니 사실 아름답게도 느껴지는 추억일지도 모른다. 당시 불교에 심취했던 Cohen이 여대생들을 밤에 어떻게 대했을까는 짐작하기 어렵지 않다. 이렇게 해서 레너드 코언이 나에게 다가왔고 잠깐이나마, 오래 전에 알았던 Ohio State의 심상희씨와 그의 가족도 회상한 계기도 되었다.

캐나다 출신의 가수 중에 Gordon Lightfoot라는 folk singer가 있었다. 1970년대에 나는 꽤 그의 곡에 심취한 적이 있었다. 특히 비 오는 우중충한 그런 날에 우중충한 ‘자취방’에 누워 ‘백일몽’을 꾸며 그의 곡을 듣는 것은 말로 설명할 수 없는 ‘나를 기쁘게 하는 것들’의 백미였다. 그는 레너드 코언보다 훨씬 더 대중적이라 더 많은 사람들이 알고 있지만 그들 모두 곡 자체보다는 ‘가사’에 의미를 두는 사람들이다.

어딘지 모르게 캐나다의 ‘춥지만 포근한’ 기분을 듬뿍 맡게 해 주는 진정한 folk singer들이었다. 모두들 이제는 classic의 영역으로 들어가고 있지만, 도대체 요새 ‘아해’의 ‘음악’은 그것이 과연 10년의 생존율이라도 있는 것인지.. 한마디로 이 분야는 솔직히 말해서 시대적으로 ‘퇴보’하고 있는 것 같은 느낌이다.

Leonard Cohen – Suzanne

Neil Diamond – Suzanne

나는 이 Neil Diamond version을 Leonard Cohen의 original보다 더 좋아한다

Judy Collins‘ rendition of Suzanne

Gordon Lightfoot – Early Morning Rain