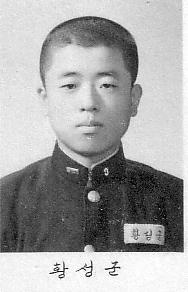

그 수많은 지난해들 중에서 1962년을 가끔 더 생각한다. 왜 그럴까? 비교적 유쾌한 추억들이 더 많이 기억이 되어서 그럴까? 확실치는 않다. 조금 더 기억이 날 뿐 일지도. 그 당시 알던 사람들 기억에서도 특히 왜 그렇게 이름 황성군이 또렷이 이 나이 까지도 남는 것 일까? 아주 색깔이 바랜 중앙중학교 앨범을 볼 때에도 그 친구의 모습이 더 생각이 나곤 했다. 그것도 근래에 들어서 더욱 그랬다. 사실 나와 그 녀석은 아주 친한 사이는 아니었다. 그보다 더 친한 친구들이 따로 있었는데도 이상하게 기억은 그 친구에 더 많이 머무르곤 한다. 조금은 감정이 찐하게 느껴지는 그런 독특한 추억 때문인 것일까? 황성군. 성은 황 씨이고 이름은 성군. 모든 외모가 나이에 걸맞지 않게 균형이 잡힌 모습이고, 거기에 걸맞게 ‘멋’을 부린 교복도 기억하기에 더 도움을 주었겠지. 지금 사진을 보면 나는 거의 젖먹이 어린애같이 덜 성숙했고 그 녀석은 나이보다 더 성숙한 의젓한 모습이다. 그런 나를 그 녀석은 잘 대해 주었다. 사실 그는 나의 짝(꿍)이었다.

그해, 1962년은 5.16군사혁명(1961년) 다음해, 모든 것이 긴장, 검소, 절제. 그리고 ‘재건’이라는 구호의 물결인 그런 시기였다. 4.19학생 혁명(1960년)으로 거의 아주 자유를 기치로 건 ‘방종’적인 무질서를 짧게 만끽하다가 이제는 국가재건이라는 기치아래 모두가 숨은 조금 죽이며 살았으나, 신선한 의욕이 넘치던 그런 시기였다. 그때는 거의 모두가 지금 기준으로 보면 빈곤층이라고 볼 수 있겠지만 그런 걸 별로 못 느끼며 살았다. 아마도 최소한 나의 나이에는 그렇게 느꼈다. 말로만 ‘멀리, 시골에서’는 밥을 굶는다는 얘기는 듣곤 했지만 피부로 느끼지는 못했다.

우리는 서울의 심장부라고 할 수 있는 도심 북쪽 북악산 남쪽에 있는 가회동이라는 곳에서 살았다. 이곳은 사실 서울의 알짜부자들의 집이 많이 있었던 곳이었다. 그 바로 남쪽이 재동이고 동쪽에는 계동, 또 그 동쪽에 원서동이 있었다. 나의 어린 시절은 사실 거의 이곳에서 보내졌다. 이곳의 기준으로 보면 소위 ‘중산층’집단이 살던 곳이라고나 할까.

1962년은 나의 중앙중학교 3학년인 해였다. 중학교 2학년 때 나는 별로 가까운 친구가 없었는데 3학년이 되면서 마음에 맞는 친구들을 같은 반에서 보게 되었다. 2학년 때의 몇 명 안 되는 친구들 중에 ‘문민규’, “이경증”등이 같은 반이 되어서 너무 좋았고, 새로 알게 된 ‘김호룡’, ‘우진규’, ‘채현관’, ‘윤태석’, ‘정만준’ 등등과 가깝게 지내게 되었다.

황성군은 사실 3학년이 되면서 나의 짝으로 알게 되었다. 어떻게 보면 ‘억지로’ 사귀게 된 친구인 셈이다. 위에 열거한 친구들 대부분이 3학년이라는 처지를 생각해서 공부들을 열심히 하였다. 요새 발로 study group같은 것이 형성이 되어서 공부를 했는데 한마디로 공부를 이렇게 하는 것은 정말로 효과적이었다. 친구들과 어울리는 재미에 공부까지 더 잘하게 되었으니 말이다. 그런데 나의 짝이었던 황성군은 이 group에 없었다. 그는 무엇이 그렇게 바쁜지 학교만 끝나면 사라지고 공부시간도 별로 큰 관심이 없었다. 그러니까 항상 무언가 다른 것만 생각하는 표정이었다. 마음씨도 착하고, 나이에 걸맞지 않게 의젓하고, 멋쟁이 교복을 입고 (교복이 지금 생각해 보면 거의 맞춤복에 가까웠음) 하던 황성군.

그런데 어느 날 부터 그가 점심을 가져오지 않기 시작하였다. 그러니까 점심을 굶는 것이었다. 점심시간만 되면 슬그머니 밖으로 나가곤 하고 나가지 않으면 자리에 그냥 앉아서 우리들이 맛있게 먹는 것을 물끄러미 처다 보곤 하였다. 어리고 철없던 우리들이었지만 모두들 언짢은 기분으로 점심을 먹곤 했다. 특히 짝이었던 나는 입장이 아주 거북하였다. 내가 먹는 것을 옆에서 지켜보면서 여러 가지 ‘충고’를 하곤 했다. 충고라기보다는 그냥 ‘평’이었다. 나는 그 당시 (지금도 남아 있지만) 밥을 먹을 때 습관중 하나가 반찬보다 밥을 먼저 먹는 것인데 이것은 절대로 반찬이 모자라지 않기 하기 위한 무의식적인 나의 노력이었다. 황성군은 그런 나의 식습관이 이상하게만 보였던 모양이었다. 꼭 한마디를 하곤 하였다.

하지만 나는 그것 보다는 그가 점심을 굶는 게 더 신경이 쓰였고 주변의 나의 친구들도 거의 무언중에 동감을 하고 있었다. 그 당시는 시골에서 보릿고개라고 해서 봄이 되면 실제로 굶는 농민들이 많다고 듣곤 했는데 서울의 노른자위에 있는 학교에서 점심을 굶는다는 게 사실 의아스럽기도 했다. 그러던 중 우리그룹 중에 우진규란 친구가 황성군의 점심을 돌아가면서 가져오자고 제안을 하였다. 사실 나는 그런 생각을 못 하였다. 그만큼 성숙치 못했다고나 할까. 우진규는 그런 면에서 확실히 성숙했던 친구였다. 무언중에 조금씩 괴로워하던 친구들이 다 동의를 하고 사정이 되는 대로 교대로 점심을 싸오기 시작하였다. 기억이 확실치는 않지만 황성군은 고맙게 점심을 다시 먹게 되었던 것 같다.

나중에 소문으로 들게는 되었지만 (그는 절대로 자기의 사정을 직접 이야기 한 적이 없었다) 집안의 사정이 무엇인가 때문에 경제적으로 너무나 어려워 졌다는 것을 알게 되었다. 그 당시 우리 나이에서는 실감은 잘 가지를 않았다. 지금 생각해 보면 무언가 갑자기 커다란 빚을 지게 되지는 않았을까. 얼마나 급했으면 그 당시 담임선생님한테 까지 가서 돈을 꾸게 되었을까? 참 아득하게만 느껴지는 때의 어찌 보면 사심이 없고 꾸밈도 없고, 순진하기만 했던 그 서울 1962년. 나는 그곳으로 부터 얼마나 멀리 흘러 왔을까…