2월을 보내며…

¶ 싸늘한 2월의 마지막 날: 28일이 되었고, 결국은 2018년 2월도 서서히 저물어간다. 을씨년스럽게 싸늘한 가랑비가 하루 종일 오락가락 하던 날, 지난 며칠 동안은 이른 봄의 기분을 한껏 느끼게 해 주더니 ‘아직 진정한 봄이 온 것이 아니다, 조금만 더 기다려..’ 라고 mother nature 는 일깨워 준다. 그래도, 그 동안 ‘갑자기’ 주위가 봄소식을 알리는 각종 식물들의 색깔로 채워져 가고 있었는데, 얼어 붓는 추위가 없는 한 그것들은 우리 둘에게 즐거운 화제가 될 것이고, 우리의 눈과 마음을 즐겁게 할 것이다.

얼마 전 이마위로 ‘재의 십자가’가 그어졌던 Ash Wednesday가 어느새 2주 전으로 멀어지고 있는가? 왜 이렇게 시간은 빠르게 흐르고 있는가? 지나간 2주 간의 사순절은 나에게 어떤 시간들이었는가? 새로 태어나는 삶을 향한 어렵고 고통스러워야 할 ‘광야의 40일’ 간의 시간을 나는 과연 올바르게 보내고 있는가? 나의 daily journal을 살펴보면 별로 큰 변화가 없는 비교적 ‘편한 하루하루’를 보내고 있는 듯… 싫다, 그런 나날들.. 하루하루 새로운 하루를 보내고 싶다.

¶ Cramming… 오래 전 학교에 다닐 때 심심치 않게 겪었던 습관들, 그야말로 ‘당일치기’ 비슷한 것.. 학교를 떠나며 이런 괴로운 ‘시험 보는 것과 당일치기’ 가 없어지는 줄로 알고 쾌재를 불렀지만.. 인생은 그렇게 호락호락하지 않았다. 학교시험과 비슷한 인생시험의 연속, 그곳에도 당일치기가 수없이 많았다. 당일치기 cramming을 즐기는 사람도 있다고 하지만 동시에 괴로운 것이다.

요사이 나는 잊고 살던 ‘당일치기’를 하고 있다. 2월 초에 우연히 찾아간 Coursera, 그곳에 나의 ‘우울한 마음’을 달래줄 수 있는 ‘피난처’를 찾았고 곧 ‘공부’가 시작 되었지만… 역시 제대로 매일의 study schedule을 따르지 않았기에 밀리기 시작하고, 오랜 만에 당일치기의 고통을 겪고 있는 것이다.

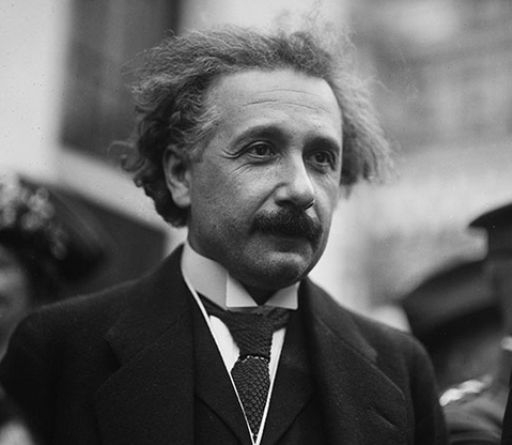

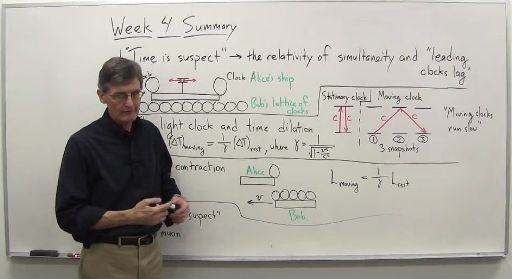

A Stanford online course, ‘Understanding Einstein: The Special Theory of Relativity‘ 였다. 두 달 정도 (8주) 계속되는 ‘미적분 이상의 수학이 필요 없는 특수 상대성 이론’, 목표는 다음과 같다.

Our goal will be to go behind the myth-making and beyond the popularized presentations of relativity in order to gain a deeper understanding of both Einstein the person and the concepts, predictions, and strange paradoxes of his theory.

고등학교 수준의 수학 [미적분 이전의]이 필요한 이 course, 처음으로 특수상대성이론의 ‘배경, 구조, 그리고 의미’를 파악하게 되었다. 일 평생 거의 ‘만화, 상상과학 수준’ 정도의 매력에 빠지곤 했지만 (4차원의 신비), 이번에 그것의 ‘실체’를 접하게 된 것이다. 몇 년 전 Harvard online course에서는 수학을 거의 쓰지 않았기에 편하기는 했지만 사실 특수 상대성 이론의 ‘실체’와는 거리가 있는 것이었다. Stanford대학의 top-class Instructor Dr. Lagerstrom, 지나친 전문학술용어를 최대한 간결하게 사용하며, ‘피부의 감각으로 느낄 수 있는 이론’으로 서서히 우리를 인도하는데.. 이것이야 말로 진정한 ‘어려운’ 과학이론을 가르치는 모범 case가 아닐까 나는 계속 놀라며 박수를 친다.

이 course를 통해서 내가 얻으려는 것은, 요사이 절제 없이 좁아진 인간관계를 보는 관점으로부터 벗어나, 내가 보고 느낄 수 있는 것이 이 세상의 전부가 아닌 것이라는 ‘실체적 진리’, 바로 그것이다.

¶ 레지오 간부교육: 지난 주말에 도라빌 순교자 성당, KMCC 꾸리아 주관 레지오 간부교육이 있었다. 내가 레지오 간부[서기]가 된 것이 2012년 정도였으니 이제는 꽤 익숙한 경험이다. 모든 신심단체는 그런대로 열심히 살아보겠다는 사람들로 특정한 신심 조직에 대해서 끊임없이 배워야 하는 것은 기본일 것이지만, 실제로 그런가? 물론 그것은 거의 이상에 불과하다.

그 동안 간부를 맡으며 지내온 동안 계속 느끼는 것은 나도 정말 부족하지만 어떻게 저런 자세로 단원 선서를 했을까.. 하는 놀라움이다. (성모님께 바치는) 선서란 것이 그렇게 형식적이었던 것일까? 실제로 하는 활동의 양도 중요하지만 단원으로써의 자세는 더욱 중요한데.. 암만 레지오 조직의 rule에 대해서 열을 올리며 토의를 해도, 왜 우리가 이런 것을 하고 있는지는 거의 잊고 사는 듯 하다.

레지오 간부교육 전 기도와 미사봉헌

기도와 활동이 균형적으로 적절히 강조되는 것에 대해서 레지오 간부들 조차 ‘해괴한 발언’을 서슴지 않는다. 왜 (묵주)기도하는 것을 발표를 하느냐.. (뛰는) 활동의 중요성을 강조하다 못해서 아예 레지오 교본을 완전히 잊고 열을 올리니.. 그런 사람들은 아마도 사회봉사단체인 ‘한인봉사센터’에 가지 왜 레지오에 들어와 고생을 하는지 알다가도 모를 일이다. 우리의 미국 본당 Holy Family Catholic Church의 주임신부 Fr. Miguel이 제일 강조하는 것이 바로: 기도하지 않는 봉사활동의 허구성인데 바로 이런 꼴을 이곳에서 목격을 하니.. 이런 교본적인 것에 대한 교육이 거의 없는 곳, 이제는 거의 “무명무실 무감한 님‘의 노래 가사가 떠오르게 되었다.

¶ Cursing! 마귀 성토 聲討: 아녜스 자매님 부부와 오랜 만에 저녁 식사를 하게 되었다. 한때 자주 보며 지냈던 이 부부, 이즈음 들어서 자주 못 보았기에 아주 반가운 모임이 되었다. 아녜스 자매님은 레지오를 통해서도 알았지만 형제님은 몇 년 전 내가 교리반 staff으로 있을 때 교리 공부하고 세례를 받았던 인연이 있었다. 하지만 자매님이 레지오를 떠나면서 만날 기회가 많지 않았는데 근래에 어떤 ‘성당 마귀’에게 잘못 걸려 지독히 고생한다는 얘기를 들었는데, ‘동병상련 同病相憐’ 의 심정으로 이날 ‘마귀성토’를 속 시원히 하게 되었다.

예전에 우리 눈에 별로 안 띄던 ‘진짜 여자 마귀’들의 존재를 실제로 ‘당하고, 보고, 듣고’ 하면서… 이 세상은 역시 ‘불완전한, 악이 상존하는’ 그런 곳임을 절감하게 된다. 우리가 겪었던 ‘레지오 미친년 마귀’나 이 자매님이 겪었던 다른 ‘마귀’나 근본적으로 같은 부류의 불쌍한 인간들임을 실감할 때, 분노 이전에 슬픈 심정을 금할 수 없다. 이 두 case모두 진정한 용서는 out of question이다. 하지만 형식적, 휴전적인 용서는 불가능하지는 않겠지만 한마디로 그것은 tall order…. 힘들겠지만 그저 잊고 사는 것이 최선의 방법이라는 데 의견을 모았다.

¶ 등대회, Computer/Tech Talks: 매달 마지막 주일에 모이는 60+대 성당친교단체 등대회, 이곳에 참석한 것이 이제 몇 달째가 되어가나.. 지난 해 9월 무렵에 가입을 했지만 아직도 나는 ‘신입’에 속하는 느낌을 금할 수가 없다. Regular 들(자주 참석하는) 대부분은 이제야 조금 익숙해진 듯하지만 ‘안 보이는’ 사람들은 내가 알 길이 없다. 이 모임의 성격은 알듯 하기도 하고 확실치 않을 때도 없지 않다. 100% 친교? 그러면 교회 밖의 모임과는 무엇이 다른가? 설립목적, 아니면 mission statement같은 것을 본 적이 없지만 보통의 생각으로도 몇 가지 필수적으로 포함되어야 할 ‘사명과 목적’은 있을 것인데.. 그 중에 ‘간단한 봉사’ 같은 것도 있음직도 해서 어렵사리 제안을 했지만 ‘그런 것 이곳에서는 안 맞는다’ 라는 여론이다.

그러면 다음은 무엇인가? 성당 공동체 다음으로 모든 회원들에게 골고루 혜택이 갈 수 있는 것이 있다면… 서로 알고 있는 지식을 나누자는 idea는 새로운 것이 아니지만, 무엇을 할 지는 문제일 것이다. 예전에 보험, 의학 정보 presentation 같은 것이 있었다고 해서 그렇게 ‘배우는 program’ 을 계속하자는 idea가 나왔고 스테파노 형제가 일반적인 computer technology 에 대한 것을 나에게 제안을 해서… 큰 생각 없이 ok 를 했는데.. 나중에 생각하니 이것도 생각만큼 간단한 것이 아니라는 생각이 들었다. Computer technology라면 덩치가 너무나 큰 것이라 접근하기에 따라 무척 복잡한 것 아닌가? 한 달이라는 시간은 있지만 아무래도 다음 달 말이면 ‘성주간’인데… 약간 신경이 쓰이기 시작하는데… 그래도.. ‘해 보자!’, Don’t think twice, it’s alright!

¶ Home Wi-Fi Infra Upgrade, Finally!

TP-Link AC1200 Wireless Wi-Fi Access Point – Supports 802.3AF PoE, Dual Band, 802.11AC, Ceiling Mount, 2×2 MIMO Technology (EAP225)

AC1200 Dual Band 2.4GHz/300Mbps+5GHz/867Mbps,

802.11 ac/a/b/g/n High Gain Antenna

Wi-Fi, 아마도 이 말은 반세기전 home audio system의 표준이었던 HiFi (High Fidelity) audio 에서 유래되었을 듯 하다. 이제 이 말은 wireless Ethernet standard로서 ‘wired Ethernet’ 의 extension을 뜻하게 되었다. 처음 device들이 나왔을 때는 사실 거의 실용 불가능에 가까운, 느리고 연결이 끊어지곤 하던 것이었다. ‘어쩔 수 없는 상황’에서 ‘임시’로나 쓸 수 있을 정도였다.

벽 속으로 Ethernet wire (CAT5,6 cabling)를 설치하는 것, 아마도 보통 사람들에게는 괴로운 작업일 것이지만 우리 집은 1990년대 말에 이미 coax cabling (before CAT5 cabling standard)을 설치해서 쓰고 있었고 나중에는 모두 CAT5/6 로 바꾸었다. 그러니까 3000 sf (square feet)크기의 우리 집은 아래 위층에 있는 desktop computer들이 모두 network이 되었던 셈이고 Wi-Fi infra의 필요성이 거의 없었다.

그 이후에 Wi-Fi device들이 필요한 때가 도래했다. 바로 mobile device (laptop, mobile, Smartphone같은)들이 등장하면서부터였다. 그래서 할 수 없이 1st generation Wi-Fi (access point, router)를 설치해서 간간히 쓰고 있었는데… 문제는 mobile device들이 network speed가 점점 빨라지면서 (특히 요새 나오는 Smartphone들) 우리 집의 Wi-Fi system이 따라가지를 못했던 것, 당연한 결과였다. 이제는 Smartphone에서 streaming video가 거의 필수가 되었지 않은가?

우리는 집에서 smartphone으로 video를 안 보기에 몰랐는데… 큰딸 새로니가 가끔 집에 놀러 오면 불평이 대단했다. 자기의 iPhone에서 Internet video를 볼 수가 없다는 것… 그래서 생각해 보니 우리 집에서 마지막으로 Wi-Fi router를 설치한 것이 아마도 거의 7~8년에 가까운 것이 아닌가? 예전의 Wi-Fi system, 느리고 문제가 많았기에 거들떠도 안 보았는데…

할 수 없이 요새의 system을 찾고 샀고 설치를 했고… 결과는… shocked! 완전히 놀람의 연속이었다. 그 동안 wireless technology는 경이적인 발전.. 특히 MIMO (multiple antenna) technology의 효과는 놀랄 정도.. 우리 집의 모든 mobile device들 완벽하게 network에 연결되고 안정되고 표시된 최대의 speed, 게다가 device들의 값이 믿을 수 없을 정도로 reasonable 했다. 그 중에서 내가 제일 놀란 것은 우리 wired network (file server, Internet access) 에 연결된 내가 매일 쓰고 있는 workhorse desktop pc (Windows 10 box)가 이제는 100% Wi-Fi로 쓰고 있는데, ‘한번도’ hiccup 조차 한 적이 없다는 사실.. 놀라고 놀라고 있다.

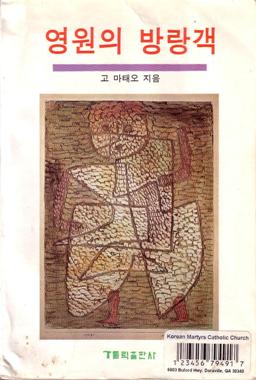

¶ 고 마태오 신부님:

¶ 고 마태오 신부님:

¶ Filet-O-Fish:

¶ Filet-O-Fish: