우미관, 문화극장, 아데네 극장..

우미관, 문화극장, 아데네 극장.. 1950년대와 60년대를 걸쳐서 내가 즐겨 다녔던 극장들의 이름이다. 나와 비슷한 나이또래로 서울에서 살았으면 분명히 이 이름들을 기억할 것이다. 정확하게 이 극장들의 역사는 잘 모른다. 그저 나의 기억에 항상 그곳에 있었던 것 뿐이다. 더불어 이 극장들은 소위 말하는 일류 개봉관은 아니었다. 그러니까 입장료가 비교적 싼 편이었다. 종로2가 화신 백화점 바른쪽 옆 골목에 있었던 우미관, 낙원동 북쪽, 덕성여대 바로 앞, 천도교회관 바로 옆에 있었던 문화극장, 퇴계로 대한극장 길 건너 편 골목에 있었던 아데네 극장.. 그 많은 극장 중에서도 이 세 극장이 더 기억에 남는 이유는 무엇일까? 그 당시 그곳에서 많은, 아직까지도 뇌리에 생생하게 남는 주옥 같은 영화들을 보았기 때문이다.

우미관과 아데네 극장은 거의 외국영화만 상영을 했고, 문화극장은 거의 국산영화만 상영을 했다. 다만 문화극장은 아주 가끔 연극도 곁들여 보여주었다. 그리고 우미관은 외화를 좋아하는 일반 대중, 문화극장은 한국영화를 좋아하는 일반인 대상이었는데, 아데네 극장만은 조금 특이하게 중고등 학생들이 주 관객이었다. 그러니까 아데네 극장만은 항상 학생입장이 가능하게 검열이 된 영화만 보여준 셈이다. 그 당시 사회, 경제수준으로 이런 중고등학생을 배려한 사업은 지금 생각해도 참 진보적이고 혁신적인 생각이었다. 다른 극장은 대부분 ‘학생 입장 불가’ 라는 것으로 ‘성인용’ 영화를 구별하였다. 성인용 영화라 해도 요새 말하는 XXX 급을 말하는 것은 절대로 아니고 그저 조금이라도 사회기준으로 보아서 ‘낯을 붉히게’하는 것이 ‘성인용’ 영화였다.

이 세 극장 중에서 내가 제일 많이 가고 좋아했던 곳이 바로 우미관이었다. 이곳이 그 당시 유행하던 미국, 그러니까 Hollywood급의 ‘멋있던’ 영화만 보여주던 곳이었기 때문이다. 대부분 일류 개봉관이었던 단성사, 대한극장, 중앙극장 같은 곳에서 이미 보여준 것들이 이곳에서 다시 상영되었다. 기억을 더듬어보니 처음 본 영화가 국민학교 5학년 때 쯤(1958년 쯤) 본”타잔과 잃어버린 탐험대” 라는 영화였다. 그 당시는 서부영화와 타잔 영화가 유행을 할 때였다. 그 많은 것 중에 이것이 기억에 남는 이유는.. 그 영화를 보러 갈 때의 과정이 뚜렷이 기억에 남기 때문이다.

그때는 영화가 들어오면 제일 손쉽게 알 수 있는 광고매체가 영화벽보였다. 가게의 벽이나 길거리의 벽에 붙여놓은 poster같은 것이었다. 그때 “타잔과 잃어버린.. 어쩌구” 하는 영화벽보를 보고 그것을 보고 싶었는데.. “타잔과 잃어버린..어쩌구” 하는 제목 중에 “어쩌구” 하는 대목이 한자로 쓰여있었다. 그것이 바로 “탐험대”였는데 그것을 나는 알 수가 없었다. 그래서 집에 와서 극장을 가겠다고 돈을 달라면서 영화 이름을 “타잔과 잃어버린 코끼리“라고 둘러 댔다. 내가 생각해도 조금은 ‘촌스러운’ 영화 제목이었다. 그래서 그것을 보기는 보았다. 그때부터 나는 미국 영화의 마력과 위력에 빨려 들어갔다. 대부분 국산영화는 우리 같은 어린이들이 보아도 유치하기 이를 데 없던 그런 시절이었기에 더 그랬을 것이다.

비록 개봉관보다는 입장료가 쌌겠지만 우리 같은 코흘리개 국민학생에게는 그것도 장난이 아니었다. 그래도 더 싸게 표를 살 수 있는 방법이 있었는데, 바로 가게에 붙여놓은 영화포스터에 따라 나오는 무료입장권이었다. 그러니까 우리는 포스터를 붙여놓은 가게에서 아주 헐값으로 사는 것이다. 그런 잔꾀를 동원해서 참 많이 영화를 보았다. TV가 없던 그 당시 만화와 더불어 우리에게 살 맛을 준 것이 이 미국영화들이었던 것이다. 오디 머피, 게리 쿠퍼, 버트 란카스타, 아란 랏드 주연의 ‘베라크루즈’, ‘쉐인’ 같은 서부명화들, 로버트 밋첨 주연의 ‘상과 하’ 같은 2차 대전 전쟁영화들, 그리고 프랑크 시나트라, 케리 그란트 주연의 ‘자랑과 정열’ 같은 유럽풍의 사극영화들..

그때 본 영화들을 미국에 오면서 쥐 잡듯이 찾아서 TV로 다시 보거나, video tape등으로 다시 볼 수 있었는데 그 덕분에 우리 집 식구들, 특히 아이들이 그런 것들을 자연스럽게 보면서 자라게 되었다. 거의 50년대의 영화들이었으니, 아이들에게는 완전히 ‘활동사진’ 류의 화석 같은 느낌이었겠지만 미국의 그 당시를 공부할 수 있게 해준 ‘역사적’인 가치가 없지도 않았다.

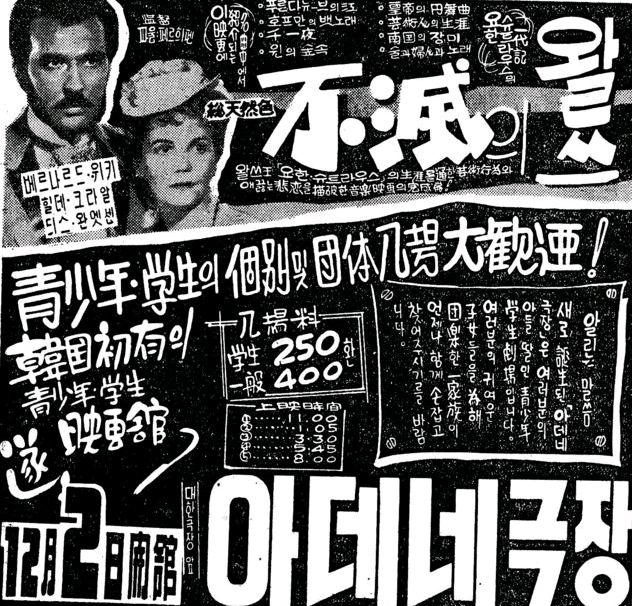

1961년 12월 초 개관 된 아데네 극장의 광고, 그 당시에는 미국영화 이외에도 가끔 여기에 보이는 유럽쪽의 ‘명화’들도 상영 되곤 했다. 광고를 자세히 보면, 화폐의 단위가 ‘원’이 아니고 ‘환’.. 1962년 화폐개혁 때 ‘원’으로 바뀌었다.

퇴계로에 있었던 아데네 극장은 주로 중,고등학교 다닐 때 많이 갔다. 그곳에서는 주로 외국영화를 많이 했지만 가끔 국내영화도 보여 주곤 했다. 절대로 학교 선생님에게 잡히지 않는 곳이라는 장점이 있어서 아주 어깨를 쭉~~펴고 영화를 볼 수 있어서 좋았다. 그곳에서 많이 본 영화들은 주로 중세 유럽을 배경으로 하는 사극영화들이었다. 아깝게도 그 영화들의 이름이 생각 나지 않는다. 이것들과 대조적인 곳이 바로 낙원동에 있었던 문화극장이었다. 이곳은 정말 ‘서민’의 냄새가 풀풀 나던 곳이었다. 100% 국내 영화만 상영하였고, 가끔 연극도 보여주었다. 나는 이곳에서 처음으로 연극이란 것을 보게 되었다. 주로 국민학교 때 많이 갔는데, 내가 살던 가회동에서 정말 가까운 곳이어서 더욱 편했다.

이곳에는 참 기억에 많이 남는 추억들이 있었다. 그 중에 대표적인 것이.. 그 당시 전쟁 후 가난에 찌들었던 국민들을 즐겁게 해 주었던 코메디 듀오가 있었는데 바로 “뚱뚱이와 홀쭉이“였다. 뚱뚱이는 “양훈”, 홀쭉이는 “양석천” 두 분이었는데 둘 다 우연히 양씨였지만 한자가 같지를 않았다. 이 두 사람이 콤비를 이루어 영화를 많이 만들었는데, 그 중에서 내가 문화극장에서 본 것이 “천지유정“이란 홍콩 현지에서 찍은 코메디 영화였다. 물론 흑백영화였다. 그것을 그때 집에서 밥을 해주며 같이 살던 ‘필동 아줌마’와 누나, 셋이서 아침에 가서 보았는데.. 영화가 끝나고 나니 또 보고 싶어서 나만 혼자 남아서 또 보게 되었다. 그렇게 보기 시작해서 하루 종일을 보게 되었다. 같은 영화를 계속 볼 수 있다는 사실이 신기해서 더욱 그랬다. 결국은 저녁 무렵에 필동아줌마가 극장으로 들어 와서 나를 데리고 나갔다. 몇 번을 계속 보았는지 기억이 나지를 않을 정도로 하루 종일 본 것이다. 이것이 두고 두고 우리 집의 얘기 거리가 되었다. 덕분에 그 영화는 아직도 눈에 선할 정도로 뚜렷이 머리에 남아있다. 아직도 나는 이 세 극장에 고마움을 느낀다. 그 가난하고 순진하던 시절 이곳들은 사실 나에게 거의 마음의 등대나 다름이 없었기 때문이다.