‘5구球 수퍼’ 의 추억

5구球 수퍼.. 5 tube super… huh.. 이것이 무슨 ‘괴상한’ 말인가? 튜브 5개가 super, 최고라고? 여기의 tube는 사실 vacuum tube의 ‘준말’이고 이것은 그 옛날 한때 전자기술의 총아, ‘진공관’인 것이다. 그러면 여기서 super는 무슨 말인가? 5개의 진공관이 super, 최고라고.. 이것도 준말이다. super heterodyne(줄여서 superhet)이란 radio기술계통의 전문용어의 준말인 것이다.

그러면 이것은 한마디로 라디오, radio란 말이고, 1950~60년대에 널리 보급되었고 쓰이던 가정용 전자기기의 하나였던 radio-receiver 중에서 제일 발전되고 널리 보급된 것 중에 속한다. 1960년대에 집에 ‘잡음 없이 긴 시간 방송을 듣게 해준’ radio가 있었으면 99.9% 그것은 바로 이것이고, 그것을 보통 한글로 ‘5구 수퍼’라고 불렀다. 이것은 AM radio receiver(AM 라디오 수신기)로서 5개의 진공관을 사용하고 super heterodyne 이란 수신 방식으로 AM 전파방송을 받는 방식이었다.

내가 중, 고등학교, 대학교를 다닐 당시 그러니까 1960년대에는 ‘거의’ 진공관을 사용한 전자기술이 ‘판을 칠’ 때였다. 트란지스터(transistor)가 비교적 자리를 잡기 시작은 했지만 상대적으로 비싸고, 성능이 진공관에 비해 큰 차이도 없을 뿐 아니라 진공관에 비해 성능과 출력이 떨어지는 분야 (예를 들면, stereo amplifier, 전축 같은)도 있었다.

Transistor가 제일 각광을 받던 쪽은 역시 portable radio (휴대용 라디오) 쪽이었다. 특히 일본 아이들이 잘도 만들어 내던 ‘정말로 조그만 라디오’는 대중의 선망의 대상이기도 했다. 아마도 그 분야에 두각을 나타내던 일본의 전자기술은 그때부터 세계적으로 알려지고 그들 ‘기술 번영’ 시대 서막을 알리는 주역 노릇을 했을 것이다.

나의 어린 시절 꿈이었던 전기,전자기술 분야는 사실 일반인들에게 그렇게까지 인기 있고 알려진 분야는 아니었다. 그저 유일하게 알려진 것이 라디오와 전축, 녹음기, 전화 정도였다. 그러니까 그 당시는 전기 에너지를 쓰는 분야, 전기 다리미, 전열기, 형광등, 전등불, 선풍기, 초인종.. 같은 것이 전부였다. 전파를 보내고 받는 쪽인 라디오, TV.. 그리고 녹음된 음성, 음악을 듣게 해주는 전축, 녹음기 가 시대를 앞서가는 주역을 했다. 미국은 이미 그 당시 ‘고철’ 컴퓨터의 최 전성기에 돌입하고 있었지만 우리들에게 그것은 거의 ‘환상적’인 idea에 불과했다.

대학 진학할 때 많이들 전공을 정 하는데 애 먹는 것을 보았지만 나는 ‘전혀’ 걱정이 없었다. 어릴 때부터 나는 ‘전기, 전자’에 목을 매었기 때문이다. 하지만 전공을 고르는 것은 문제가 없었지만 대학 자체를 고르는 것은 문제가 전혀 다른 것이었다. 입학 시험을 보았다가 ‘떨어지면’ 무슨 소용이 있으랴..

당시의 ‘입시 유행’이 공부를 잘하는 순서로 전공을 고르는 정말 지금도 이해할 수 없는 ‘괴상한’ 풍조가 있었다. 예를 들면 전국 고등학교에서 제일 공부를 잘 하면 (남자 중에서) 그건 ‘서울공대 화공과’, 그 다음은 ‘전기공학과’, 이런 식이고 여자라면 제일이 ‘이대 영문과’, 그 다음은 어쩌구.. 하는 식.. 이런 풍토에서 나는 떨어질 확률이 꽤 높은 경기,서울,경복,용산 고교의 독차지 였던 서울공대 전자공학과에 지원할 엄두를 낼 수가 없었다.

나중에 알고 보면 ‘전기, 전자’가 무엇인지 모르거나, 알아도 전혀 정열이 없는 그런 애들, 하지만 수학 모의고사는 top.. 나중에 대학을 졸업하고 그는 제 역할을 할 수 있을까? 전기,전자공학을 하려면 수학을 잘 해야 하지만 거꾸로 수학을 잘 한다고 해서 전기,전자를 잘한다고 할 수는 없는 것이다. 하지만 1960년대는 (아마 그 이후에도) 그런 풍조가 지배적이었다. 그렇게 해서 나는 연세대 전기공학과엘 가게 되었다.

당시 우리 같은 전기,전자 공학도에게는 전축, 라디오를 직접 만드는 것이 제일의 꿈이었다. 물론 이것을 ‘설계’를 하고 ‘조립’을 하는 것이지만 불행하게도 ‘설계’의 기술은 더 배울 것 투성이여서 ‘조립’ 쪽에 시간을 더 보냈다. 전축은 하도 종류가 다양해서 ‘표준화’ 된 것이 적었지만 위에 말한 AM 라디오 쪽은 거의 ‘완전히’, ‘5구 수퍼’라는 것으로 표준화가 되어있어서 각종 회로와 기술이 널리 알려져 있었다. 그러니까 거의 모두가 이것 하나만은 직접 만들어 보는 경험을 가지게 된 것이다.

비록 이것은 분명히 ‘전자기술’에 속한 것이지만, 대부분의 노력은 ‘기계적 기술’이 필요할 정도로 기계적인 작업이 많았고 전자 쪽이었던 진공관은 100 볼트가 훨씬 넘는 shock energy를 요구하는 등, 조금은 등골이 오싹한 때도 있었다. 제일 ‘무서운’ 것은 제작비를 줄이려고 power transformer(트랜스) 없애고 100 볼트 가정용 전기를 ‘그대로’ 쓰게 하는 방식을 쓰면서(trans-less), 그런 위험이 더 커진 것이다. 이것을 조립하고, 만지고 할 때는 항상 전기 감전의 위험성에 시달리곤 했다.

대학 2학년 때 내가 직접 만들었던 ‘전자기기’들 중에 ‘표준 5구 수퍼’가 제일 기억에 남고 사진도 남아있어서 당시의 ‘흥분감’도 그대로 느끼게 된다. 5구 수퍼 라디오의 회로는 대부분 ‘표준화’ 되었지만, 문제는 그곳에서 쓰이는 부품들은 대부분 ‘조잡한 국산’ 수준이어서 조립 후에 ‘라디오의 수준’은 엉망진창이었다. 비록 진공관 자체는 대부분 일제였지만 나머지가 문제인 것이다.

조립 후에는 사실 ‘고가의 측정기기’가 필요한데 그것이 없으니.. 그저 흘러나오는 ‘저질의 음성’을 듣는 수 밖에 없었다. 하지만 라디오의 ‘수학적 이론’에서는 절대로 느낄 수 없는 ‘결과의 기쁨’은 상상외로 엄청나서 두고두고, 50년 뒤에도 이렇게 느낄 수 있으니.. computer simulation으로 전자 회로를 공부하는 요새 ‘전자공학도 아해들..’ 문제가 있는 것이 아닐까?

그 시절에는 electric guitar의 전성기여서 그것을 hacking하는 것도 매력적인 취미였는데, 전공분야의 이점을 살릴 겸해서 guitar amplifier(기타 앰프)도 만들어 보았다. 지금은 transistor 로 너무나 쉽게 만들 수 있는, $20정도면 살 수 있는 stompbox같은 것이 있지만 그 당시는 적어도 3개 이상의 진공관을 사용해서 같은 distortion effect를 내곤 했다.

50년 이 흐른 지금 시점에서 이런 추억의 의미는 복잡하다. 영리한 인간들의 ‘기술적 진보’의 속도가 소위 말하는 Moore’s Law1를 따르며 현재까지 질주를 했는데, 비록 조금 주춤하는 예측도 있지만, 내가 그 동안 ‘속수무책’의 눈으로 경험한 것은 실로 예상을 초월한 것이었다.

진공관 5개의 ‘두뇌’가 지금은 소금 결정만한 크기에 수백만 개가 넉넉히 자리잡게 되었고, 앞으로 50년 내에 사람 두뇌세포를 닮은 지능까지도 그곳으로 자리잡을 것으로 예측된다. 그 뒤는 어떨까? 누가 알랴.. 아무도 모른다. 하지만 그 안에 과연 ‘혼’ 이란 것이 있을까?

일제 산요 Sanyo ‘플라스틱’ 5구 수퍼 라디오 내부 모습

photo credit: 일본 라디오 박물관

1965년 경 우리집에 있었던 일제 Monarch 5구 수퍼 플라스틱 라디오

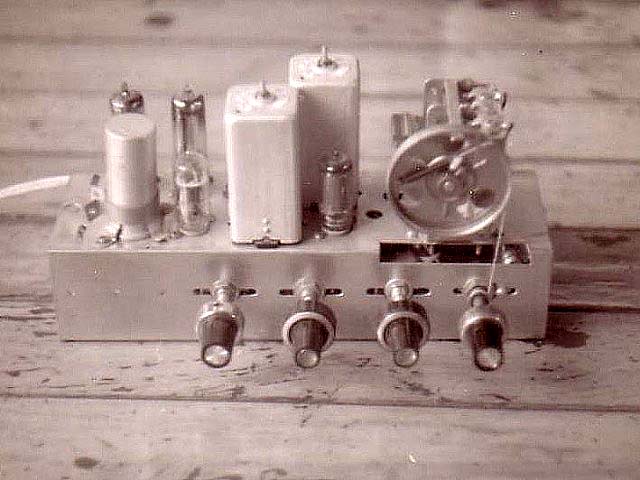

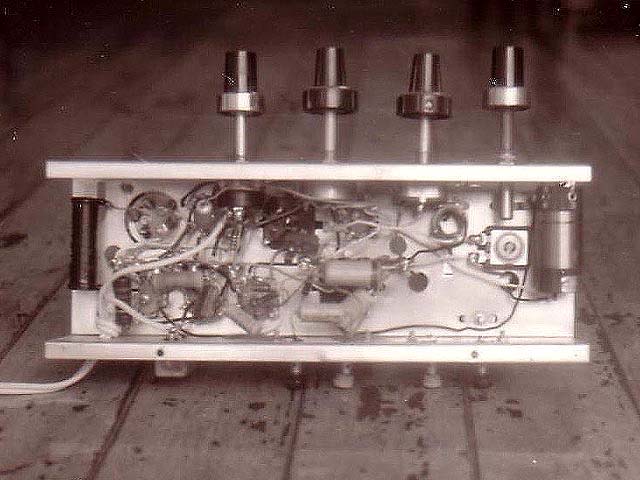

1968년경 내가 만들었던 5구 수퍼 ‘open frame‘ 중파 라디오

쓰인 진공관: 12BE6, 12BA6, 12AV6, 30A5, 35W4

진공관 plate의 150V ‘고압’이 노출된 라디오의 내부 모습

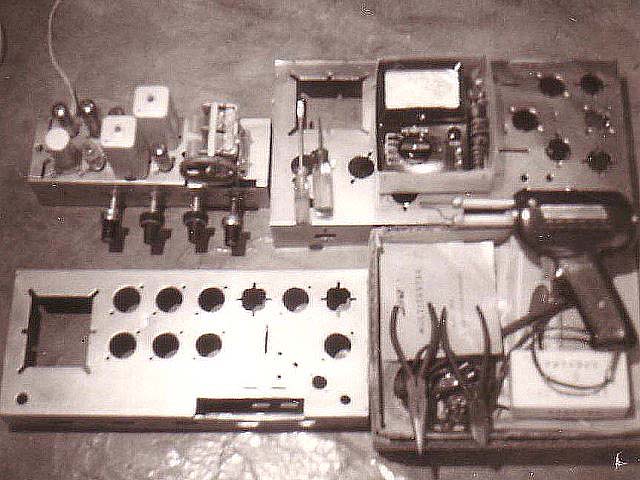

당시 나의 ‘전자기기 공구’의 일부, 흡사 ‘철공소’를 연상하게 하는..

- 2~3년 만에 기술의 양과 질이 2배로 불어난다는 법칙, 주로 IC silicon chip에 들어가는 transistor의 숫자로 계산을 함. ↩