¶ 2016년 ‘정월 正月’ 1월, 깔딱 고개를 숨 겹게 넘어간다. 그런대로, 제대로 1월다운 ‘싸늘한’ 기온을 되 찾은 이 시점에서 무언가 머릿속은, ‘무언가 할 것들이 꽤 있는데..’ 라는 편하지 않은 생각으로 꽉 차온다. 그것들은 거의 90% 이상들이 계속 반복되는 daily, weekly routines들일 것이다. 어떨 때는 그런 것들이 그렇게 무게로 느껴지지 않은데 왜 가끔은 짓누르는 쇳덩이처럼 느껴지는 것일까? 과학적인 biorhythm인가, 안 보이는 하느님의 섭리인가?

Kant (Immanuel) 의 시계 같은 산책 습관을 연상시키는 정확한 clockwork같은 나의 daily routine들, 가끔 ‘완전히 박살’을 내고 싶은 충동이 없다면 내가 지나치게 과신을 한 것이지만, “주님의 성령을 보내소서, 저희가 새로워 지리이다. 또한, 온 누리가 새롭게 되리이다.” 를 생각하면 그런 작은 문제들은 눈 녹듯 사라진다.

그래도 그런 충동이 없어지지 않는다면, 곧바로 별이 가득한 막막하고 까만 하늘을 보며 Cosmology, Big Bang, Quantum Enigma로 위로를 받는다.

¶ 6년 전 쯤, 야심에 찬 계획으로 나도 “고래등같이 큰 집”에나 있는 (computer) server room에 필적하는 server closet을 시도하였고 부분적으로 성공을 하였다. 그 때부터 우리 집의 connectivity, computing, file sharing, streaming 같은 것들을 해결하는 server 들이 car garage 의 구석에 붙어있는 이 조그마한 server closet에 모두 한 곳으로 모이게 되었다. 이것을 위해서 대대적으로 cat5e cabling이 attic부터 garage까지 설치가 되었는데 사실 이 cabling, wiring 이 제일 힘든 job이었다. Attic부터 벽을 뚫고 garage까지 wiring하는 것, 사실 pro들이나 하는 것이어서 나는 그저 ‘가진 것은 시간 뿐’이라는 motto로 결국 끝을 냈다.

Server Closet

Network/Phone Switches at Attic

당시만 해도 Wi-Fi(Wireless LAN, WLAN)의 수준이 아이들 장난 정도로 느렸고 coverage가 좁았다. 한마디로 reliable한 것이 아니었기에 거의 절대적으로 신뢰할 수 있는 wired network 그것도 Gagabit speed의 유혹은 대단한 것이었다. 그 이후로 ‘나의 자랑: server closet’은 성실하게, 부지런히, 안보이는 곳에서 우리 집의 모든 family information hub의 역할을 다 해 주었다. 하지만 이것을 유지 maintain 하는 것, 공짜가 아니어서, 제일 큰 문제는 습도 높은 더운 여름에 air-condition이 안 된 garage의 높은 공기온도.. 그런 때마다 신경을 곤두세우며 온도 조절에 땀을 흘리기도 했다.

그 동안 가족의 ‘요구 사항’이 변해서.. 아이들이 다 나간 집에서 우리 부부에게 이런 business-class network system은 한마디로.. 웃기는 overkill. 이제는 Small is better, Less is more라는 생각 투성이여서.. 올해 들어서 이런 것들은 명퇴를 당해야 했고, 결국 며칠 전부터 철거가 시작되었다. 완전히 없앨 자신이 없어서 일부분만 나의 office바로 옆 옷장 closet에 옮겨다 놓았다. 나는 주로 virtual machine(on Proxmox KVM or Oracles’ Virturalbox)을 main desktop pc 로 쓰고 있어서 server를 완전히 없앨 수는 없지만, 올해 안으로 이것도 없앨 ‘각오’를 다지고 있다. 세월은 흐르고 변하고.. 그것이 순리일 것이다.

¶ 지나간 일요일에는 원래 레지오 Curia 월례회의가 있어서 도라빌 순교자 성당엘 가야 했지만, 그것 말고도 그곳에 갈 이유가 하나 더 있었다. 본당 봉사의 일환으로 레지오 단원들에게 주차장 교통정리의 임무를 부여 받았던 것이다. 전에 다른 레지오 남성단원 K 빠치피코 형제가 ‘삐까번쩍’ 하는 교통안내원용 reflective vest uniform를 입고 ‘멋지게’ 교통정리를 하는 것을 목격한 적이 있었는데.. 그것이 우리에게 온 것이었다.

문제는 언뜻 보기에 이런 것 ‘남자의 임무’ 처럼 느껴졌는데.. 그것이 아니고 대부분 자매단원인 레지오에게 ‘무차별’로 주어졌다는 것. 10시 반 미사에서 가끔 교통정리를 하던 ‘청년, 분명히 형제들’ 들은 보았지만.. 자매님들은 본 기억이 없었다. 분명히 본당에서 꾸리아로 ‘지시’가 내려 갔을 것이라 ‘무조건’ 순명을 하는 자세로 우리부부는 갑자기 바람불고 추워진 아침에 처음 해 보는 교통정리를 하긴 했다.

이 임무가 주워졌을 때 나는 기왕이면 미사에 잘 안 나오는 남성 교우를 불러내어 도움을 청하면 일석이조 一石二鳥일 것이라는 생각으로 S 아오스딩 형제에게 별로 기대도 안 하고 부탁을 했더니.. 이게 웬 일인가.. 순순히 승낙! 좌우지간 이 친구, 가끔 예측불허라는 생각은 들었지만 이게 웬 떡이냐.. 하는 심정으로 그 추운 날 같이 주차장에서 교통정리 봉사를 끝냈다. 이런 기회에 ‘냉담’ 교우를 ‘밖으로 나오게, 미사를 보게’ 하는 것은 우리 레지오 단원들에게는 아주 ‘점수 높은’ 활동에 속하기에 그날.. 참 기분 좋은 주일을 보낸 셈이 되었다.

¶ 지난 해 한 여름에 만난 이후, 해가 가기 전에 만나서 식사를 하려고 했지만 결국은 해를 넘겼던 아틀란타 한국학교 ‘교사 동창’ 이동수 목사 부부, 결국은 며칠 전에야 부부가 둘루스 Duluth H-Mart 근처에 있는 일식집 해오름 에서 만나서 반년이나 지나간 동안의 이야기를 정답게 나누었다. 서로가 바쁘게 해를 넘겼지만 이 목사 댁의 이야기를 들으니 우리와는 비교가 될지 않을 정도로 굿은 일도 많았고 바빴음을 알고 놀랐다. 자세한 것을 당시에 알았더라면 다른 것은 못해도 기도는 해 줄 수도 있었는데.. 그 옛날 우리 집 큰딸 새로니가 사경을 헤 멜 때 이목사가 제일 먼저 달려와서 무릎을 꿇고 절실한 기도를 했던 모습이 떠오르기도 했다.

당시에 나는 기도의 뜻과 힘을 잘 몰랐지만 지금은 아주 다르지 않은가? 한 때 어려운 건강상 고비를 넘겼지만 이제는 오래된 (개척)교회를 끈기 있게 이끌며 가정도 건강하게 유지하고 있는 이목사 부부.. 이제는 우리가 기도를 해 줄 차례가 되었는지도 모른다. 불원간 목사님의 교회를 방문할 것을 희망하며 헤어졌다.

¶ 레지오 주 회합이 있던 지난 화요일, 색다른 점심 회식이 성당근처에 있는 한식당 운암정 에서 있었다. 현재, 환자교우 H 자매를 교대로 돌보고 있는 helper group이 KaTalk space를 벗어나 face-to-face 로 모여서 서로의 의견을 나누는 자리였다. 나도 분명히 그 중의 한 member였기에 참석했지만 역시 이곳도 모두 자매님들이어서 조금은 더 신경을 쓰지만 subject가 조금 심각한 것이어서 그런 것도 사치라는 생각도 들었다. text로 의견과 보고를 나누었던 것에 비하면 다른 의견을 모으는데 큰 도움이 되었고, 레지오가 도와줄 수 있는 한계를 알게 되기도 했다.

모임 자체는 화기애애했지만 모였던 장소는 조금 불쾌한 곳이었다. 그 운암정 이라는 곳, ‘비싸고 불친절한’ (한국인에게만 그렇다는 이야기까지..) 그곳의 분위기가 걸맞지 않게 ‘고성방가’ 스타일로 무슨 가라오께 방 같은 시끄러운 분위기여서 도대체 조용히 진지한 이야기를 나눌 분위기가 못 되었다. 다시 그곳을 찾을 마음이 완전히 사라진 계기가 되었다.

¶ Ruby Tuesday regular 봉성체 환자 K 베로니카 자매님이 이번을 마지막으로 ‘안 와도 된다‘ 라고 ‘봉성체 service’ 가 더 이상 필요하지 않음을 선언하셨다. 가벼운 stroke으로 갑자기 거동이 불편해지신 이 ‘어머니 자매님’, 한동안 우울하게 집에 발이 묶여 지내시고 성체를 집에서 모셔왔는데 이번에 방문을 해보니 스스로 walker의 도움이 없이 걸어 나오셔서 우리를 깜짝 놀라게 했다.

편한 거동으로 보이지는 않았지만 말씀이.. 이렇게 편하게 성체를 모시면 다시는 성당엘 못 가게 될 것 같다는 우려로 용단을 내리셨다는 말씀의 요지였다. 백 번 옳은 말씀이 아니던가? 오랜만에 환자가 크게 좋아진 상태로 봉성체 service를 끝내는 case가 되어서 우리는 너무나 홀가분한 심정으로 집에 돌아왔다.

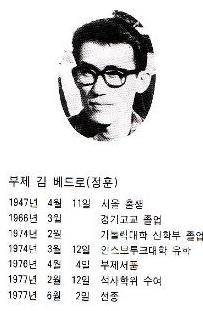

이 책이 눈에 들어온 것은 이유가 있었다. 이 유고집 저자의 이름, 김정훈, 김정훈 베드로 부제 副祭.. 나의 거의 60년 된 깊숙한 곳 뇌세포에서 이 오래된 이름을 찾아 내었다. 1959년 서울 재동국민학교 6학년 동창이었다. 이 책을 대출 받으며 곧바로 나는 옆에 서있던 연숙을 바라보았다. 서로가 이 책의 제목을 알아본 것이다. 1990년 쯤 아틀란타에 이사 와서 처음 살던 Norcross의 직장 바로 근처에 있던 Four Seasons Apartment.. 우리 살던 아파트 건물 아래 쪽에 한국 상사직원 가족이 살고 있었는데 두 딸이 곧바로 우리 애들과 학교를 같이 가게 되었고 알고 보니 그 집 엄마가 나의 중앙고 동창 박우윤의 여동생이었다. 그 집에 책이 많이 있어서 연숙이 가끔 빌려보곤 했는데.. 그 당시 연숙이 그 책을 보고 ‘나와 비슷한 나이로 일찍 타계한 아까운 젊은 신부’에 대한 이야기를 했던 까물거리는 기억.. 그 당시 나는 거의 직감적으로 ‘김정훈’이란 나와 동갑인 신부의 이름이 ‘나의 재동국민학교 동창’일 것이라는 사실을 깨달았던 것이다. 그러고 나서 그 책은 곧바로 뇌리에서 사라지게 되었다. 아마도 그 당시 연숙은 그 책을 읽었을 것이다.

이 책이 눈에 들어온 것은 이유가 있었다. 이 유고집 저자의 이름, 김정훈, 김정훈 베드로 부제 副祭.. 나의 거의 60년 된 깊숙한 곳 뇌세포에서 이 오래된 이름을 찾아 내었다. 1959년 서울 재동국민학교 6학년 동창이었다. 이 책을 대출 받으며 곧바로 나는 옆에 서있던 연숙을 바라보았다. 서로가 이 책의 제목을 알아본 것이다. 1990년 쯤 아틀란타에 이사 와서 처음 살던 Norcross의 직장 바로 근처에 있던 Four Seasons Apartment.. 우리 살던 아파트 건물 아래 쪽에 한국 상사직원 가족이 살고 있었는데 두 딸이 곧바로 우리 애들과 학교를 같이 가게 되었고 알고 보니 그 집 엄마가 나의 중앙고 동창 박우윤의 여동생이었다. 그 집에 책이 많이 있어서 연숙이 가끔 빌려보곤 했는데.. 그 당시 연숙이 그 책을 보고 ‘나와 비슷한 나이로 일찍 타계한 아까운 젊은 신부’에 대한 이야기를 했던 까물거리는 기억.. 그 당시 나는 거의 직감적으로 ‘김정훈’이란 나와 동갑인 신부의 이름이 ‘나의 재동국민학교 동창’일 것이라는 사실을 깨달았던 것이다. 그러고 나서 그 책은 곧바로 뇌리에서 사라지게 되었다. 아마도 그 당시 연숙은 그 책을 읽었을 것이다.