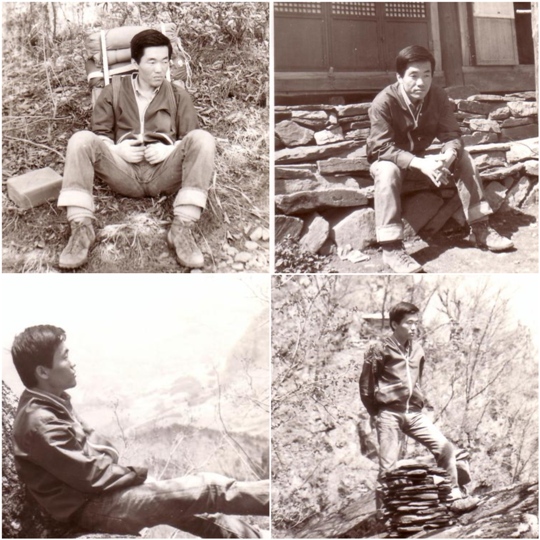

回想: 청옥산 靑玉山 追憶

제1차 산행 때의 유일한 사진… 청옥산 정상 부근

지금부터 거의 50년 전 어떤 산행의 기억을 더듬게 되었다. 물론 다시 보게 된 퇴색되어가는 사진 몇 장 때문이다. 머리에서 거의 사라진 그 당시 대한민국의 산악의 느낌도 느낌이지만 그것에 연관된 두 명의 아가씨들, 끝을 못 맺은 로맨스, 숨가쁘게 악화되어 가던, 유신체제로 치닫는 정치국면을 피하려 도피하고 싶던 때, 이 땅을 떠날 것이냐 말 것이냐 등등의 산적한 문제들.. 그것에 대한 해답이 청옥산으로 가는 것이었다.

몇 개월 깊게 사귀던 이문아 씨, 그리고 생각나는 다른 한 명의 아가씨, 그녀의 여고 동창, 엄순옥씨, 너무도 또렷이 생각나는 그녀들의 얼굴과 얽힌 추억들. 나의 20대 초의 개인역사에서 이 두 아가씨들은 빼놓을 수는 없다. 더욱 잊을 수 없는 것은 미스 엄과 둘이서 갔던, 두 번에 걸친 강원도 영월, 평창, 정선 사이에 위치한 청옥산 靑玉山 (그 때는 청악산으로 이름을 잘못 알고 있었다) 등산여행, 바로 그것이다. 이 산은 사실 엄청 높았던 산도 아니고 유별난 산도 아니었다. 나중에 백두대간의 산들 중에 이 산의 이름이 있어서 혹시… 했지만 이름만 같았을 뿐이었다. 백두대간의 것은 그야말로 1,400 미터가 넘는 고산이었다. 3개의 산 이름이 모두 청옥산이었는데 나머지 것은 경상도에 있던 것이었다.

1971년 대학 졸업 무렵 전후로 깊이 사귀었던 문아씨 와 ‘어렵게’ 헤어진 후 그녀의 동창 친구와 그렇게 둘이서 등산 여행을 했다는 사실은 보통사람들이 보면 이해가 안 갈 것이다. 내가 지금 생각해도 그러니까. 하지만 그 당시에 나의 생각은 그게 아니었다. 주위의 생각을 전혀 개의치 않았던 것이다. 나의 의식 수준이 그 정도로 성숙하지 않았을까? 그럴지도 모른다. 그 당시 나는 그런 것들을 깊게 생각하지 않았던 듯 싶다. 단순하다고나 할까 바보같이 순진하다고나 할까.

그녀와 일방적, 운명적으로 헤어진 후 나는 그 허탈감과 허전함을 그녀의 동창생인 미스 엄과 등산을 하면서 풀려고 한 것이지만 그 이외의 남녀간의 불순한 의도는 전혀 없었다. 둘이 다 산이 좋았고 어디로 도망가고 싶은 마음들이 어울렸던 것이다. 사실 나보다도 그녀에게 더 용기가 필요했을 것이다. 20대초의 남자와 둘이서 집을 떠나서 며칠 동안 등산여행을 한다는 사실은 그 당시의 사회적 여건으로 봐서 그렇게 단순치 않았으니까.

첫 번 청옥산 등산여행은 1971년 겨울이었고 두 번째는 1972년 봄, 아마도 4월쯤이었다. 청옥산은 강원도 영월, 평창을 지나서 정선 쪽 부근에 있었다. 그곳은 사실 그녀의 집안과 인연이 있고, (어머니) 다니던 절이 있었던 곳이기도 했다. 전에 가족들과 이곳을 다녀갔기에 그녀는 안심하고 나와 같이 갔는지도 모른다. 1971년 겨울, 아마도 12월.. 제1차 등산여행, 모든 것을 그녀의 안내에 맡기고 떠났다. 집에는 물론 혼자서 등산을 간다고 거짓말을 했는데 이것이 쉽게 통했던 이유는 그 훨씬 전부터 혼자 등산을 갔던 적이 있었기 때문이었다. 1970년 가을 치악산을 혼자서 등산을 며칠 한 적이 있었다. 그때 혼자서 가는 등산의 맛과 멋을 깨닫기도 했다.

당시 강원도 쪽으로는 고속도로가 없었고, 유일하게 경부 고속도로 공사가 진행 중이었던 때, 중앙선 완행열차를 타고 단양에서 내려, 거기서 시외버스를 타고 영월을 지나고 평창을 지나고 정선 쪽까지.. 그 당시만 해도 강원도 시골을 ‘모든 것이 낙후된’ 시골이었다. 등산 때마다 시골을 많이 다녀서 대강 그곳의 경제수준을 알고 있었다. 감자바위로 불리던 강원도 역시 예외는 아니었다. 특히 산세가 험하던 태백산 줄기.. 나의 선조 평창이씨 平昌李氏 본관 本貫 이 있던 평창을 지나면서 감회가 깊었다. 정선은 아리랑 밖에 생각이 나지를 않았다.

시외버스에서 오후 늦게 내린 첫날은 산자락으로 들어가기 전에 해가 저물어서 어떤 농가 집에서 민박을 하게 되었다. 암만 누추해도 나는 시골의 구수한 집 분위기가 그렇게 좋을 수가 없었다. 그러니까 불편한 게 거꾸로 더 편하게 느껴지는 듯한 묘한 그런 것이다.

그 초가집, 농가, 우리가 민박한 집의 아주머니는 시골 애기엄마치고 아주 수려하게 생긴 젊은 아줌마였는데, 친절하고도 수줍게 우리 민박을 시켜주었다. 12월 초겨울의 저녁 어둠이 서서히 깔리던 때 갑자기 나타난 남녀 등산객을 아무런 의심 없이 방을 내어준 준 그 젊은 애기 엄마, 지금도 감사한 마음이다.

그런데 조금 불가사의 한 것이.. 미스 엄과 같은 방에서 잤다는 사실이었다. 물론 등산복 차림으로 sleeping bag 속에서 멀찌감치 떨어져 새우잠을 잔 것이지만, 나중에 이 사실을 친구들에게 아무리 설명을 해도 순수하게 받아들이지 못하는 것을 알고 우리가 조금 외계에서 온 사람들이 아닌가 하는 생각마저 들었다. 서로 아무런 생각도 없는 듯이. 그야 말로 아무 생각도 없이 편하게 같은 방에서 남녀를 의식하지 않고, 친구처럼 잔 것이다. 나를 기본적으로 믿어준 그런 미스 엄이 편하고 좋았는지도 모르고 거꾸로 그녀도 그런 내가 편했는지도 모른다. 정말이지… 믿을 수 없을 정도로.. 순진, 순수하고 아름다웠던 시절이여..

그 다음날 가파른 경사의 힘들고 지루한 등반 끝에 청옥산 거의 정상 밑 벼랑 끝에 위치한 사찰에서 배낭을 풀었다. 아쉽게도 그 절의 이름이 전혀 생각이 안 난다. 미스 엄의 집안이 이 절과 어떤 관계가 있는지는 몰라도 그녀는 아주 그 절에 익숙한 듯 보였다. 그 당시 이 절에 대한 기억은 별로 특별한 것이 없었지만, 청옥산의 정상 부근 다른 쪽에 위치한 화전민이 사는 집의 기억은 특별하고 생생하다. 추운 겨울에 대개 화전민들은 아랫마을로 내려가는데 그 집은 예외였고, 그 곳 역시 미스 엄이 개인적[집안끼리] 으로 아는 집이었다. 어떤 관계인지 묻지 않았지만, 지금도 나는 꿈이나 영화에 나올 듯 그런 전설적인 기분으로 그곳을 기억한다.

그 집에는 화전민 중년 부부와 다 큰 아가씨가 살고 있었다. 그 때는 이미 눈이 허리춤까지 쌓여있던 때여서 아마도 한 겨울을 그곳에서 세 식구가 나는 모양이었다. 그런 곳을 미스 엄과 둘이서 눈을 헤쳐가며 그곳엘 가서 하룻밤을 거기서 묵게 되었다. 그러니까, 그 화전민 딸 아가씨가 쓰던 조그만 방에서 셋이 같이 잔 것이다. 이것도 지금 생각하면… 참, 재미있지 않은가? 같은 방에서 처녀 둘과 스스럼없이 친구처럼 잤다는 사실이 눈물겹도록 깨끗하고 순수한 것이…

눈 雪이 허리춤까지 강산처럼 내린 청옥산의 정상자락의 화전민 집.. 귀를 에이는 듯한 차가운 바람소리, 요란한 자연의 소리를 들으며 그 조그만 방에서 서로의 젊은 관심사를 이야기 하며… 지금 생각해도 너무나 너무나 잊지 않고 싶은 추억들이다. 아가씨가 보물처럼 간직하고 있는 라디오를 유일한 오락기구로 삼으며 남진의 노래도 그렇게 좋아했지만 예외적으로 수준 높은 노래들도 좋아하던 활달하고 귀여운 그 아가씨.. 강원도 감자바위 시골의 인심, 그 푸짐한 밥상을 대하는 것이 참 고역이었다. 밥을 그 큰 밥공기의 거의 2배로 담아서 주는데, 흰 쌀밥도 아니고, 반찬은 거의 없고.. 하지만 절대로 남기면 실례이고.. 하지만 참 당시 시골의 좋은 인심이 아니었을까? 단 한 장의 흑백사진이 남았던 제1차 청옥산 등반여행은 그렇게 기억에 남는다.

1972년 이른 봄, 제 2차 청옥산 등반여행은 다행히 흑백 사진이 몇 장 남아있다. 몇 개월 후에 어떻게 다시 미스 엄과 연락이 되었는지 자세한 사연을 잊었지만 사실 헤어진 여자친구의 친구를 이렇게 만난다는 사실이 조금은 이해가 잘 안 되지만, 그 당시에는 큰 문제로 여기지를 않았다. 사진을 보니 나만 보인다. 왜 그랬을까? 분명히 그녀도 사진에 있었던 것을 기억하는데 아마도 사진 정리 때 없어졌거나, 어머니가 다 버렸을지도… 그때는 화창한 초봄 무렵의 등반이어서 산의 분위기가 전번과 달랐다. 그리고 이번에는 산자락 밑 사찰로 올라가는 길에 있던 어르신들이 모여 계시던 어떤 민가도 방문을 하게 되었다. 미스 엄의 집안과 그곳은 무슨 관계가 있었던 듯 싶다. 그 민가에는 어르신네들이 많이 계셔서 나는 사실 참 불편하였다. 나의 자란 환경과 배경 때문인지 나는 남자 어르신들과 어울리는 게 그렇게 편하지 않았다. 하지만 대신 예의를 갖추는 데는 문제가 없었다. 비록 불편하더라도.

1972년 이름 봄, 제 2차 청옥산 산행에서는 날씨도 비교적 따뜻하고 한번 와 보았던 곳이라 조금은 여유가 있었다. 생각이 잘 안 나는 것 중에는, 지난번에 와서 보았던 화전민가족을 또 보았나 하는 것이다. 분명히 그때 그 화전민 집을 우리는 찾아가지 않았다. 왜 그랬을까? 미스 엄.. 당신은 기억하십니까? 추억에 대한 기억력이 비상한 나도 지금의 나이에서는 모든 것이 희미하게만 느껴진다.

2차 등반 때는 전과 달리 정상 부근에 있었던 사찰 생각이 많이 난다. 며칠 간을 거기서 먹고 자고 했으니까. 무슨 시골 여인숙 같은 분위기의 절.. 풍경소리도 나고.. 그때 나는 첫 번째 왔을 때처럼 여러 명이 기거하던 사랑방이 아니고, 독방에서 혼자 잔 기억이다. 진흙 벽이 보이고 벌레가 기어 다니는 방바닥이었지만, 정말 그렇게 포근하고 아늑한 기분일 수가 없었다. 이 절에서 잤던 느낌은 현재까지도 나를 너무나 포근하게 만들고 죽기 전에 이런 분위기의 절에서 한번만 자 보았으면 하는 평생의 소원이 생겼다. 옆 방에서 계속 들리는 독경, “아바사바 아바..” 로 계속되는 불경, 그때 처음으로 나는 불경 책을 볼 수가 있었다. 그게 아마도 불교 경전일 것이다.

민가들이 있던 산 밑자락에서 조금 올라 온 곳에 거의 움막 같은 집 [거의 움막의 수준]이 있었는데, 듣고 보니 거기서 어떤 ‘서울 여자’가 혼자 사법고시 공부를 했다는데 나중에 붙었다고 들었다. 그것이 거기서는 큰 경사였던 모양이었다.

이 글을 쓰면서, 계속.. 운명적으로 헤어진 문아 씨와 그녀의 친구 미스 엄을 다시 생각한다. 살아 있을까? 어떤 인생을 살았을까? 그들도 반세기 전의 기억을 가지고 있을까? 하지만 거기까지가 한계다. 그 아름답게 느껴지는 것을 그대로 죽을 때까지 기억하고 싶으니까…

제2차 청옥산 산행, 1972년 초봄

Footnote: 50년 후에 회상하는 청옥산의 정확한 위치를 찾는 것, 처음에는 그야말로 piece of cake! 50년 축적된 digital power Google Map을 믿었지만 결론적으로 역부족이었다. 이것은 ‘하늘에서 내려다 보는 것’ 만으로는 부족한 듯하다. 땅 위를 걸었던 인간들의 스토리가 필요한 듯하다. 마지막으로 찾은 것, 평창과 정선 사이에 있는 ‘미탄면 소재 청옥산’이런 말이었지만 그것이 끝이다. 그때 우리가 묵었던 민가와 사찰의 위치와 이름은 과연 무엇일까?