혼배성사, 삼위일체, 6.3 사태

¶ 완전히 뒤죽박죽이 되어버린 계절의 시계는 예측할 수도 없이 별로 쓸모가 없어지고 하루 하루의 날씨가 그날에 맞는 기후라고 생각하는 것이 편하게 되었다. 3월 중순에 섭씨 30도의 날씨가 일주일 계속되고, 4월 말에 거의 빙점의 날씨, 찌는 듯이 덥던 5월이 이제는 가을처럼 시원한 6월로 접어 들었으니.. 기상전문가들은 할 말이 있을까? 하지만 특별한 energy를 쓰지 않는 날씨는 언제든지 환영이다. 요새 며칠 같이..

¶ 어제는 아주 오랜만에 결혼식에 둘이서 갔었다. 한인 순교자 성당 마리에타 1구역의 문요한 형제님, 지난번 레지오 마리애 꾸리아 단장을 역임하셨고, line dance mania group을 이끌고 있는 나이에 비해 정열적인 분.. 그분의 ‘장성한’ 아들이 성당에서 ‘혼배성사‘를 한 것이다.

우리 집 두 딸이 ‘요새의 이상한 문화’에 젖어서 결혼하는 것이 cool하지 않다고 생각하는지, 사실 결혼에 대한 말조차 꺼내지 못하는 마당에 이런 결혼식은 우리에게 참 신선하고, 참석하는 것이 즐겁게 느껴진다. 그곳에서 30여 년 전 우리의 결혼과 그때 만남의 의미를 생각할 기회가 되기도 했다. 특히 가족, 가정, ‘정상적인 결혼’ 등의 정의와 의미가 심각하게 도전을 받는 요새, 그런 ‘정상적인 결혼’을 보는 것도 큰 ‘은총’이 아닐까?

결혼식에 간 ‘부수입’으로 정말 오랜만에(1992년 이후 처음으로) 역사 깊은 본당 성가대의 솜씨를 느끼게 되었다. 나는 사실 새 성전이 지어진 후 처음으로 성전 앞쪽에 있는 성가대를 보게 된 것이다. (예전에는 성전 뒤쪽에 있었다) 그 동안 우리세대는 완전히 뒤로 물러나고 더 젊은 세대가 들어왔지만, 그래도 약간은 아직도 우리들 세대인 듯 보였고, 특히 우리 자비의 모후 레지오 형제, 자매인 우요셉, 마리아 부부의 반가운 모습도보였다.

우리가 있을 때의 성가대와 다른 것은 중에는, 거의 ‘프로’에 가까운 audio system에 둘러 쌓여 있다는 것도 있었다. 우리가 주일 미사를 한국본당으로 ‘옮기게’되면 성가대에 ‘돌아와도 좋다’는 묵약은 있고, 이런 활동은 언제나 좋은 것이라 솔깃하긴 한데, 역시 오래 습관이 된 주일미사 의 고향을 바꾸는 것은 생각보다 정말 힘들다.

¶ 오늘은 6월 3일, 일요일이다. 천주교 전례력으로는 삼위일체 대 축일로서 신학적으로도 신비로 여겨지는 Holy Trinity를 다시 한번 생각하게 하는 날이기도 하다. 오래 전에 삼위일체 하면 고등학교 다닐 때, 영어 참고서로 ‘삼위일체 영어(문법, 해석, 작문)’ 라는 것이 생각나기도 하지만 신학에서는, 성부,성자, 성령(예전에는 성신이라고 했다).. 사실 아직도 깊은 의미는 오리무중이다. 절대, 전능, 영원, 무한..의 절대자가 3위를 가졌다는 것은 성경에 ‘분명히’ 나온다. 성경을 믿으면 사실 그것도 믿어야 하니까 큰 문제는 없다.

사실 요새 특별히 관심을 가지고 생각하는 것은 ‘성령’이다. 하느님인 성부, 예수님인 성자.. 그리고 ‘보이지 않는’ 성령, 그래서 Holy Spirit인가.. 신부님들의 강론을 잘 들어보면 성령에게 도움을 청하라는 말씀이 많이 나온다. 그것이 무슨 뜻인가? 성령께 기도를 하란 말인가? 우리 순교자 본당 주임 하태수 신부님은, 기도할 때 성령의 도움을 받으라고 누누이 강조를 하신다. 그것도 알듯 모를 듯한 얘기지만, 전 보다는 훨씬 받아들임에 크게 문제가 없는 나를 발견한다. 성령만을 크게 강조하는 성령 세미나 같은 것도 있으니까, 그것의 중요함은 강조할 필요가 없을 듯 하다.

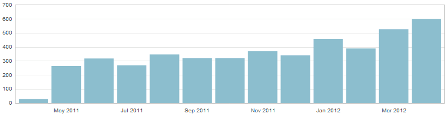

¶ 6월 3일.. 육 삼.. 하며 생각난 것이 6.3 사태란 것이 있었다. 4.19 같이 날짜에서 나온 무슨 큰 사건이 일어난 날을 말한다. 나는 오랫동안 이 6.3을 기억하고 있었지만 그것이 확실히 어떤 해였는지 확실치 않았다. 1964년 아니면 1965년으로 기억은 했었다. 그날은 1960년 4.19 학생혁명 이후 가장 심각한 학생데모가 난 날이었다. 그것도 5.16 군사혁명 이후, 박정희의 ‘민간’ 정부가 출범한 이후, 처음으로 겪는 ‘비상사태’였다.

그 데모가 난 이후 계엄령이 선포되고 모든 학교가 휴교를 하게 되었는데, 나는 그 해를 1965년으로 생각하고 있었다. 1965년 내가 중앙고 3학년 여름방학 전에 학생데모로 인한 비상사태로 휴교를 했던 기억이 분명하기 때문이었다. 그런 기억으로 오랜 세월을 살다가, 이번에는 확실히 ‘정답’을 찾으려고 그 당시의 일간지로 확인을 하게 되었다. 정답은 1965년이 아닌 1964년 6월 3일이었다. 1965년에 휴교를 한 것은 1964년 때와 다른 한일조약(국교 정상화) 반대 데모의 여파였던 것이다.

약간은 희미해진 1964년의 기억을 거스르며, 그 당시 신문을 보면서 (대) 학생데모로 이어지는 과정들을 짐작할 수가 있었다. 이번도 역시 대학생들이 주축이 된 것이고, 그것도 4.19와는 다르게 서울 문리대 학생들이 중심에 있었다. 군사정권에서 박정희 민간정권으로 이어지면서, 서서히 쌓여가는 국민의 불만들을 대학생들이 다시 행동으로 보기기 시작한 것이다. 그 당시 나는 고교 2학년이어서 사실 그 심각성이나, 의미를 잘 실감을 못했다. 박정희 정권의 ‘경제 개발’ 그것도 일본 자본에 크게 의지하려는 것, 그것에 따른 한일회담 등이 굴욕적으로 보인 것, 일을 빨리 진행하려 중앙정보부를 섣불리 학원으로 투입하는 등, 사실 정책적인 실수가 많았던 것이다.

약간은 희미해진 1964년의 기억을 거스르며, 그 당시 신문을 보면서 (대) 학생데모로 이어지는 과정들을 짐작할 수가 있었다. 이번도 역시 대학생들이 주축이 된 것이고, 그것도 4.19와는 다르게 서울 문리대 학생들이 중심에 있었다. 군사정권에서 박정희 민간정권으로 이어지면서, 서서히 쌓여가는 국민의 불만들을 대학생들이 다시 행동으로 보기기 시작한 것이다. 그 당시 나는 고교 2학년이어서 사실 그 심각성이나, 의미를 잘 실감을 못했다. 박정희 정권의 ‘경제 개발’ 그것도 일본 자본에 크게 의지하려는 것, 그것에 따른 한일회담 등이 굴욕적으로 보인 것, 일을 빨리 진행하려 중앙정보부를 섣불리 학원으로 투입하는 등, 사실 정책적인 실수가 많았던 것이다.

하지만 지금 생각하면 박정권의 의도는 의외로 간단했을 것이다. ‘경제 자립’ 이었던 것이다. 그 괴로운 과도기를 혈기왕성했던 ‘서울 문리대’ 생들이 고분고분 참을 수 있었을까? 그들이 부르짖던 것은 ‘민족적 민주주의‘ 였고, 그것이 죽었다고 성토를 했다. 고려대학이 주축이 되어서 시작 되었던 4.19때와 달리 1964년에는 서울 문리대가 완전히 중심에 있었다 . 그래서 서울 문리대의 ‘용공성’ 물의까지 생겼을 것이다.

문리대 데모 주동자중의 하나인 ‘김중태‘ 는 사실 유명한 인물이었는데, 당시에 김중태를 모르면 간첩이라고 할 정도였다. 이렇게 가열된 서울 문리대 주동의 데모가 6.3일에 서울 지역 대부분 대학으로 퍼지면 절정에 달하고, 그날 오후에 급기야, ‘비상계엄령’ 선포로 이르게 한 것이다. 하지만 일반 시민의 적극적인 참여가 없었던 대학생들의 데모는 계엄령으로 끝이 나고 말았다. 비상계엄으로 치닫게 한 또 하나의 이유 중에는 대학생들의 구호가 심상치 않게 격해지고, ‘박정권 하야’ 까지 간 사실도 있었다. 민간정부 6개월 만에 당한 ‘정권위기’를 맞아, 박정희 정권은 다른 도리가 없었을 것이다. 하지만, 박정권은 이런 격한 대학생들의 반대에도 개의치 않고 경제개발 5개년 계획을 ‘일본의 도움을’ 받아가며, 굴욕 외교의 모욕을 참아가며 밀어 부쳤다. 그리고 이후 그것은 하나의 중요한 역사가 되었다.

당시의 신문보도, 6.3 사태로 치닫는 대학생 데모, 1964년

서울 문리대 생들의 치열한 데모, 6.3 사태 1964년

박정권은 별로 선택의 여지가 없었다. 5.16 이후 처음 맞는 비상계엄령, 1964년 6월 3일