主後(주후) 2013년, 8월 22일

¶ BC, AD, BCD, CE… OH MY! 내가 감사하며 애용하는 Wikipedia 류의 web service는 물론 가끔 donation을 할 정도로 우리들에게 유익한 것이다. 그 옛날의 브리태니커 백과사전을 생각하면 얼마나 고마운 것인가? 항상 호기심을 가진 사람들에게는 필수의 서비스인 것이다. 비록 최고의 전문가에 의한 것은 아니지만 대신 충분히 많은 일반인에게 ‘검증’을 받고 있는 지식들이라 생각하는 것 보다 질이 좋음을 알 수 있다. 그 수많은 기사들의 폭과 깊이, 신속한 update등등.. 책으로 된 백과사전이 하루아침에 사라진 이유를 쉽게 짐작할 수 있다.

하지만 여기에도 문제가 없는 것이 아니다. 이것은 사실 여기만의 문제가 아니고 모든 soft information에 해당되는 것인데, 지나친 PC (Political Correctness) effect가 여기에도 적용이 되는 듯 하다. ‘정치적으로 올바른’ 것이 ‘좋은 정보’로 취급되는 성향을 이곳에서 이곳 저곳에서 볼 수 있다. 심지어는 지나친 세속적 편향도 덩달아 춤을 추며 이곳으로 잠입하는 느낌도 든다.

예를 들면 CE 와 BCE의 연대 표기 방식이다. 그러니까 전통적인 AD (Anno Domini)와 BC (Before Christ) 대신 CE(Common Era) 와 BCE(Before Comment Era)로 표기하는 것이다. 해당 기사를 쓴 ‘봉사자’들에 의한 것이 아니고 아예 Wikipedia 자체에서 ‘권장, 심지어 강요’하는 듯한 느낌도 든다. 이것이 쉽게 말하면 PC, politically correct한 것이다. 왜 전통적인 것보다 이런 방향으로 나간 것일까? 이렇게 하면 fund raising에 도움이 된다고 생각한 것일 지도 모른다. ‘비신자, 비기독교인, 무신론자’의 숫자가 엄청 많고, 늘어난다고 생각해서 그런지도 모른다.

하지만, 참 옹졸하기 짝이 없는 ‘새 대가리’ 적 발상이다. 기원 후, 기원 전을 쓰면서 ‘예수님 후’, ‘예수님 전’이라고 생각하며 서기 1968년..을 쓰는 사람이 과연 몇 명이나 되는가? 그렇게 나온다면.. 나도 한번 어깨를 펴고 당당히 써 보자.. “오늘은.. 주후, AD: ANNO DOMINI, 기원 후 2013년 8월 22일!” 참.. 이래서 political correctness가 필요이상으로 욕을 먹나 보다.

¶ GET A LIFE! FACEBOOKERS..: 아주 오랜만에 들려본 the economist 웹사이트 에서 흥미롭고, ‘나의 느낌이 역시 맞았구나..’ ‘I told you so’ 하는 나의 내면의 소리를 확인하는 기사를 보았다. 한마디로 “Facebook에 목매는 인간들아, (진짜) 삶을 살아라!” 인 것이다. 인터넷을 이용해서 ‘대화’를 하는 것과 ‘그 속에서 삶을 사는 것’은 하늘과 땅의 차이가 있다.

내가 보기에, 느끼기에도 나는 처음부터 이런 류의 ‘거대한 가짜 삶의 광장’을 제공하는 Facebook에 관심이 별로 없었지만 “기본을 무시한, 잔머리만 굴리는 요새 ‘아이들”의 장난이 거대한 돈과 증권시장을 좌지우지하는 것만으로도 그런 ‘쓰레기’에 관한 뉴스는 피할 도리가 없었다. 난데없이 전혀 모르는 인간들이 ‘친구 합시다’ 하고 오는 추태에는 진저리가 칠 정도였다. 우리 두 딸들도 peer pressure에 약한지 한 때 빠지더니 요새는 많이 벗어난 듯 하다.

심각한 문제는 아예 그 속에서 완전한 ‘다른 삶’을 사는 인간들인 것이다. 보이는 것과 안 보이는 것의 실체를 제대로 구별을 못하며 사는 거대한 ‘광고의 밥’ 인 이런 부류의 사람들.. 그야말로 Get a Life! 라고 충고하고 싶은 것이다. 워낙 덩치가 커진 이 Facebook은 드디어 실험용 연구대상까지 된 것까지는 좋았는데, 결국은 실상이 들어나게 되고, 결과는 그들(ZukerXX & kids)에게 별로 좋지 않은 듯하다.

이 economist의 기사를 읽어보면 아주 조직적인 실험,연구를 한 것인데 결과는 그 곳에서 사는 삶은 한마디로 miserable할 수 있는 것이다. 그 곳에 있는 거짓으로 도배가 된 허구의 삶들과 자기 것을 비교하는 자체가 불행인 것이다. 실상과 거리가 먼 자기의 공상을 쫓으며 살려니 결과는 뻔 한 것이다. 설상 가상으로 이제는 NSA의 철저한 감시대상의 제1위에 있는 그들의 privacy는 거의 제로에 가까워지고 있어서 솔직히 말하면 등골이 오싹할 지경이다.

¶ 바울라 표 커피: 얼마 전 우리부부의 레지오 마리애 본가인 자비의 모후 단원님 이 바울라 자매님이 조그만 상자를 건네 주셨다. 차량봉사 관계로 자매님을 레지오 주 회합 뒤에 모셔다 드리면 가끔 뒤뜰에서 정성껏 키운 야채나 꽃나무를 즐겁게 나누어 주셨는데, 이번에는 색다른 느낌의 조그만 상자였다. 혹시나 해서 미리 무엇이냐고 여쭈어 보았더니 ‘커피’라고 하셨다.

이것은 정말로 뜻밖의 느낌이었는데, 물론 내가 워낙 커피를 즐기다 보니 즐겁고 감사한 마음으로 받았지만, 조금은 미안하기도 하였다. 자매님 식구가 드셔도 됨 직했기 때문이었다. 하지만 알고 보니 자매님 식구는 별로 커피를 ‘잠’ 때문에 드시지 않는다고 하셨다. 집에 와서 상자를 열어보니 그것은 우리와 친숙했던 Caribou ground coffee pack이었다.

물론 우리가 사서 먹어도 되지만 이런 ‘공짜’ 는 참 즐거운데.. 공짜라서 라기 보다는 그렇게 주신 자매님의 마음이 고마워서 그런 것이다. 매일 아침 나는 칠흑이 간신히 걷힌 이른 아침에 이 커피의 맛을 ‘혼자서’ 음미하며 잠을 깨고 ‘신나게 돌아가는 머리’의 힘을 빌려 나의 생각과 일을 시작한다. 우리는 고마운 자매님의 마음을 생각하기에 그 Caribou Coffee를 ‘바울라 표 커피‘라고 이름을 지었다. 감사합니다.. 바울라 자매님!

¶ CRAZY NEW NORMAL: BRADLEY MANNING 이 알고 보니.. CHELSEA MANNING? 하도 ‘미친’ 뉴스들이 요새는 ‘대부분 정상’이 되었다고 하지만 이 희한(稀罕)한 기사에 나는 완전히 오금을 펼 수가 없게 되었다. 그 정도로 희한한 CRAZY NEW NORMAL인 것이다. 별로 거대한 정치적인 안목이나 생각 없이 그저 ‘자신의 불만’만 생각하며 1급 국가기밀 수천 페이지를 양심의 가책 없이 여파나 파장에 상관없이 폭로하며 자신의 자격지심을 위로했던 ‘병신중의 병신’처럼 보이던 그 ‘남자’가 갑자기 ‘여자’로 성전환을 한다?

한마디로 정말 이것이야말로 희한 중의 희한.. 희한 올림픽의 다이아몬드 메달 감이다. 하지만 이것이 소위 말하는 ‘이세상의 누가나 평등하다, 절대로 남을 판단할 권리가 없다’ 는 ‘기분 좋은 슬로건’에 목을 맨 신 현세의 일 면이 되어가고 있다. 비겁 자 중의 비겁 자 처럼 보이는 그가 감방에서 여자 대우를 받고 싶은 것일까.. 참 모골이 송연 해 지는 느낌을 감출 수가 없다.

¶ RETRO-BLOG, TAKE ME TO 1968!: 근래 들어서 blogging하는 것이 그런대로 자연스레 습관이 되면서 나만의 retro-blogging이란 말이 생겼다. 그러니까 어떤 날, 문득 생각난 것을 쓰다가 다 못쓰고 내버려 둔 것을 ‘후일’에 이어서 쓰게 된 case 가 바로 이것이다. 쓰기 시작했을 때의 생각이 시간이 지나서 조금은 바뀌거나 했어도 생각의 출발점은 간직하고 나중에 읽었을 때 ‘역사적’ 가치가 더 있는 것이다.

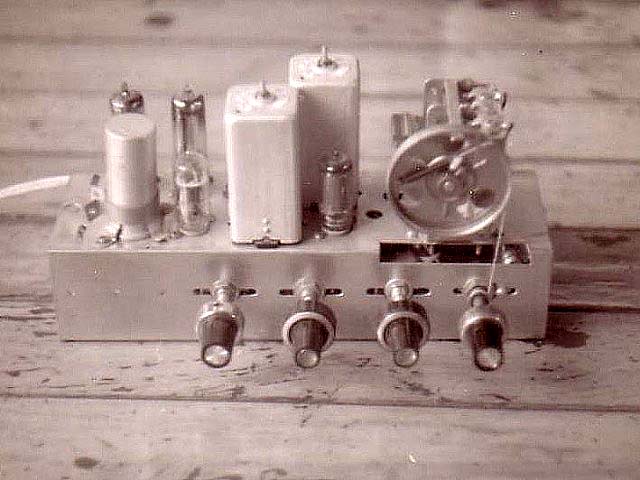

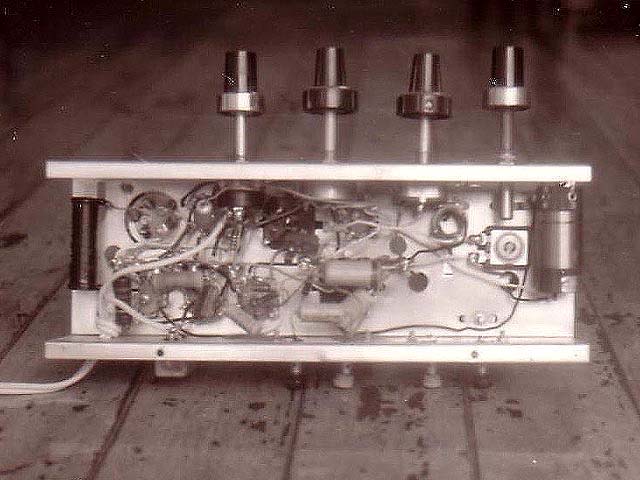

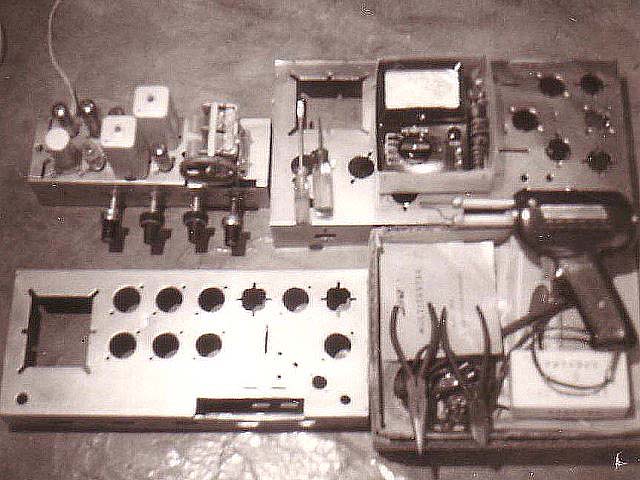

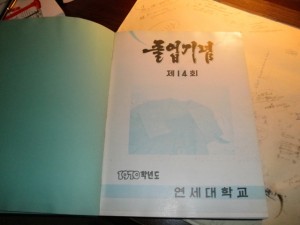

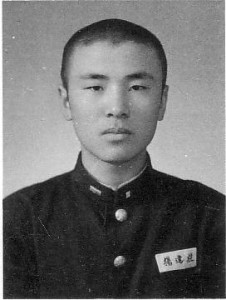

특히 바쁠 때, 그런 ‘지나간 블로그’를 더 많이 처리해야 할 때가 많다. 미완성 된 블로그를 나중에 ‘완성’을 시키는 것이다. 현재도 나는 자그마치 5개 이상의 retro-blog과 씨름을 하고 있다. 제일 오래 된 것은 거의 6개월 전의 것이다. 그리고 그 중에는 ‘대작’도 있다. 그러니까 나의 ‘역사적 기록’인 memoir인 것이고 그 중에서 연세대 2학년 시절에 관한 회고록이 있다. 대학시절은 누구에게나 그에게 ‘황금기’애 속하기에 이야기도 많고 생각도 많았던 시절이다.

나의 그 때는 20세였던 1968년.. 기억력과 최후의 사투를 벌리며 회고해 내고 있는 이야기들.. 나에게만 의미가 있던 사담들이지만.. 누가 아리오, 그 이외의 관련된 사람들이 보게 될지도. 몇 년 전 일본의 인기 ‘테레비’ 드라마였던 ‘무리한 연애‘ 라는 미니 시리즈를 보면 왕년의 십대의 우상이었던 지금은 환갑이 된 주인공이 택시를 탈 때, 택시 기사가 ‘어디로 모실 깝쇼?’ 하고 물으니 주인공 왈, 무심결에 ‘1968년으로 갑시다!‘ 했는데.. 내가 바로 그 주인공과 100% 같은 심정이다. 비록 북괴 김신조 무장공비 일당이 청와대 근처에서 설쳐댔어도, 정말 걱정, 근심.. 있어도 그 때는 행복하던 시절이었다.