추억의 가을, 또 시작인가..

단풍 드는 날

버려야 할 것이

무엇인지를 아는 순간부터

나무는 가장 아름답게 불탄다

제 삶의 이유였던 것

제 몸의 전부였던 것

아낌없이 버리기로 결심하면서

나무는 생의 절정에 선다

방하착(放下着)

제가 키워 온,

그러나 이제는 무거워진

제 몸 하나씩 내려놓으면서

가장 황홀한 빛깔로

우리도 물이 드는 날

— 도종환 —

진짜 가을임을 며칠 동안 진하게 느낀다. 거의 흑과 백처럼 하루아침에 여름에서 가을이 된 것이다. 사실 서서히 기온이 내려가야 나무들도 겨울준비를 하여야 하는데 이렇게 급작스러우면 그들도 적응하기 쉽지 않으리라. 그래서 올해는 단풍도 예년처럼 예쁘지 않으리라는 우려다. 거기다 부족했던 비까지 평균치를 채우려고 한다면 완전히 망치는 것이다.

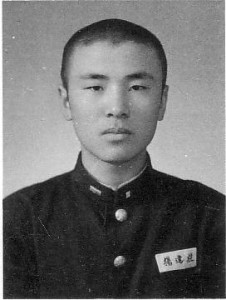

오늘 아침에 하늘을 보니 옛날 옛적 고국의 국화가 만발할 때 국전이 열리던 가을의 하늘이 생각났다. 바로 그런 때의 날씨인 것이다. 특별히 그때는 남녀가 같이 어울려서 국전엘 갔었다. 1968년 가을이었다 그 당시 잠깐 있었던 연호회라는 조그만 그룹이 단체로 국전엘 갔던 것이다. 하지만 사진이 없다. 그러니까 완전히 나의 머리에만 사진이 조금 남아있는 것이다.

너무도 많은 가을을 보냈지만 그때, 1968년의 가을이 또 가보고 싶은 것 중의 하나가 되었다. 그 당시의 인물들.. 연호회 남녀회원들, 어떻게 살았고 지금은 어떠한가. 다행인 것은 그 중의 중심적 인물인 양건주가 서울에 건재하다는 사실이고, 그의 부인이 멤버중의 하나인 황인희씨라는 사실이다. 이것보다 더 든든한 사실은 더 없을 것이다.

나머지 인물들 중에 윤인송, 김태일 등이 다시 보고 싶은 친구들이다. 멤버의 한 사람, 김진환은 슬프게도 너무나 일찍 하늘나라로 갔다. 나는 그것이 너무나 슬프다. 한없이 다정하던 멤버 친구였다. 사실은 남자들 보다 도 여자회원들이 더 궁금하다. 이선화씨는 아직도 Iowa City에 살고 있는지 궁금하고, 신언경씨, 이인자(aka 이재임)씨, 조인선씨.. 다 잘들 살고 있을까? 어쩌면 벌써 손주들을 보았을지도 모르고 그러면 다들 명실공히 “할머니”들이 되었을 것이다. 가을이 이렇게 오는 것처럼 너무나 그것은 자연스러운 것일 것이다.

그때 우리들은 pop/rock등에 많이도 심취해 있었다. 비록 김신조의 무장공비가 그 해 내 생일날 박정희 “목을 따러” 내려와서 학원은 다시 “교련” 이라는 것이 자유를 얽매이기 시작하려던 그런 시절이었지만 젊음이란 것이 모든 것을 자유스럽게 해 주었다. 그 해 가을에는 국전관람과 더불어 그 밝던 가을하늘을 만끽하며 우리 그룹의 회지도 만들고, 박창희네 집에 모여서 pop/rock 음악감상회도 가졌다. 처음에는 연세대 뒷산에 있던 청송대에서 하려고 했는데 음악감상 장비를 그곳으로 옮기는 것이 생각보다 쉽지를 않아서 그냥 창희네 집에서 한 것이다.

그리고 같은 가을에 우리들은 서울 중앙방송(테레비)을 견학 가기도 했다. 나의 죽마고우 유지호가 잘 알던 아저씨가 중앙방송의 엔지니어로 일을 해서 그분이 주선을 해 준 것이었다. 덕분에 난생 처음으로 TV 방송국의 내부를 볼 수 있었다. 그때 본 것이 Pearl Sisters(펄 시스터즈)가 신나게 soul music에 맞추어 춤을 추며 노래를 부르는 것과, 김용기 논설위원이 시사논설을 하며 녹화를 하던 모습, 바로 앞에서 볼 수 있었다. 하지만 내가 더 관심이 있었던 것은 어떻게 그 방송 TV program이 전파로 각 가정의 TV로 전파가 되는가 하는 것이었다. 그것은 건물의 옥상에 올라가서 의문이 풀렸다. 거대한 dish antenna가 남산을 향해 서 있었던 것이었다. 남산의 높은 tower에서 받아서 서울 전역으로 방송을 하는 것이었다. 그 dish antenna앞쪽으로는 접근을 못하게 되어있었는데 radiated power가 위험 수준을 넘기 때문이었다. 최악의 경우에는 피부에 화상을 입을 수도 있다고 했다.

1968년의 그렇게 밝고, 아름답고, 멋있던 가을은 이렇게 많은 추억을 남기며 나의 뇌리에 남아있다. 비록 그 해 말과 후년부터 남자들이 군대로 속속 가면서 우리 그룹은 자연스럽게 해산이 되었지만 그것 역시 자연스러운 것이었다. 지금 기준으로 보면 너무나 짧았던 시간이었는지는 모르지만 그 당시는 그렇지 않았다. 우리는 아주 오랜 동안 두고두고 기억에 남을 밝고, 멋있던 가을을 남겼으니까.

Turn Around Look at Me – The Vogues 1968

The Lettermen과 비슷한 스타일의 남성 화음은 정말 매혹적이었다. 특히 이 노래는 더욱 그랬다. 특히 이곡과 연관되어 생각나는 것이 라디오 프로그램 “나건석의 영어회화” 였다. 한때 이곡의 가사를 주제로 공부를 했던 것이다.

Honey – Bobby Goldsboro 1968

Bobby Goldsboro의 노래는 거의 이곡과 같은 느낌이다. 특히 이곡은 서정적 노래로 일관을 해온 그의 대표적인 것이다. The Beatles의 Hey Jude에 이어 1968년 제2위의 인기곡이기도 했다.

Love is Blue – Paul Mauriat & his Orchestra 1968

이 연주곡은 France에서 나온 것이었지만 미국에서도 1968년 제 3위로 많이 팔린 곡이었다. Paul Mauriat의 연주곡들은 대부분 티없이 맑은 느낌을 준다.