십이월 초 스산한 斷想들…

예년에 비해서 무려 3주나 이른 holiday decoration이 시작되었다

빠삭하게 마른 공기의 추위… 습도가 30% 정도로 떨어진 이즈음의 실내공기.. 진한 향기를 내뿜는 커피의 모습을 생각하면 포근하게 편한 기분일 것이지만, 이것도 예전과 같지 않게 ‘추운 것이 귀찮게’ 느껴짐은 나이 탓일 듯하다. 노인들에게는 추위가 위험하고 불편한 것이라는 말이 실감은 가지만… 문제는 이것이다. 나는 아직 노인이 아냐!’ 라는 외침인 것이다. 나에게는 죽을 때까지 ‘노인이 아냐!’ 하고 외칠 듯하다. ‘여보’라는 말과 ‘노인’이란 말은 아마도 내가 죽을 때까지 나에게는 적용할 수 없는 단어들이리라..

요새 아침에 침대를 나올 때마다 ‘성모님’의 얼굴을 찾으려 애를 쓰지만 억지를 쓰는 나의 모습을 본다. 왜 그럴까? 그렇게 자상하게 나에게 희망을 주시던 어머님의 모습이 왜 이렇게 멀게 느껴질까? 지난 10여 년간 내가 쳐질 때마다 희망을 주시던 그 시절.. 어디로 갔나? 왜 이렇게 요새 희망이란 말과 느낌이 멀어진 것일까? 어떻게 희망을 다시 찾을 수 있을까? 내가 무엇이 잘못되고 있는 것은 아닐까? 아~~ 추운 겨울에 따뜻한 그 희망이라는 말을 다시 찾아가게 되었으면…

새로니가 ‘입덧 처방약’을 먹어서 전보다 나아졌다고 한다. 그러면 Ozzie도 보내는 것이 어떨까, 그 녀석이 옆에서 쫄랑거리는 것이 그들의 일상에도 도움이 되지 않을까? 솔직히 나도 조금 아침에 편한 시간을 갖고 싶은 것도 사실이 아닌가? 하지만 먼저 데리고 가겠다고 할 때까지 데리고 있음이 좋겠지…

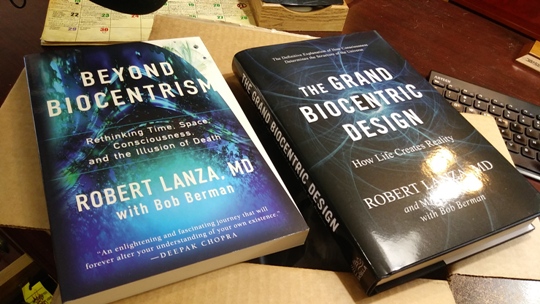

One (book) down, Two (books) to GO!

드디어 이번에 새로 산 3권 책 [Biocentrism, Beyond Biocentrism, The Grand Biocentric Design]들의 첫째인 Biocentrism, 그야말로 완전히 필사 통독을 했다. 결과적으로 softcopy도 bonus로 남았고… 어쩔 것인가? 다시 읽어도 되겠지만 호기심을 누를 수가 없어서, 곧바로 다음 책 Beyond Biocentrism 을 필사 없이 독서를 시작했다. 우선 이것은 눈으로 읽는 것으로 시작하고 있다. 지금 현재까지 chapter 6를 읽는다. 현재까지는 거의 모든 topic이 biocentrism 이 아닌 Quantum [theory] stuff이었는데, 이전에 모든 ‘들었던’ 것들이긴 하지만 Lanza의 설명은 조금 이색적인지, 모르던 사실, 새로운 사실들까지 알게 되어서 너무나 반갑고 기쁘다. 20세기 100년 동안에 일어났던 이것 QT (Quantum Theory), 어떻게 이런 혁명적이고 지각변동적인 것을 나는 모르고 살았던가? 이제라도 알게 되어서 너무나 다행스럽고, 이것은 분명히 궁극적으로 과학은 신학의 밑바닥으로 조금씩 접근하는 것 같아서 죽기 전에라도 이것을 알게 해 준 성모님께 감사 드린다. 이것을 알게 되고 흥미를 느끼게 된 것도 사실 2010년 이후였으니까… 레지오, 과학과 신앙, 성모신심 등이 모두 관계된 것이다. 정말 정말 멋진 ideal…

한국에 계신 ‘서란재 양명’이라는 멋진 호를 가진 ‘거의’ 동년배 안 헨리코 [레지오] 단장의 반가운 소식을 받았다. 현재 세상이 돌아가는, 그것도 대한민국 교회, 레지오를 포함해서, 것을 친근한 말투로 전해 주었다. 그곳 성당 내 두 곳의 Pr.[쁘레시디움]이 문을 닫았다는 소식에 나는 묘한 감정이 교차됨을 느낀다. 그곳도 그런데… 하는 안도감과 이거.. 이러다 100년 역사의 레지오가 건강하게 재기를 하는 것이 힘든 것은 아닐까.. 하는 것이다. 하지만 코로나 백신 개발소식에 지금은 그렇게 절망적은 아니다. 서광이 비추고 있지 않은가? 문제는 내가 속한 우리 자비의 모후이다. 우리 개인적인 ‘거취’ 문제는 없어지지 않고 있기 때문이다. 과연 이번 단장선거의 결과가 어떤 영향을 미칠지 전혀 미지수라서… 마음이 불편한 대림절이 되고 있다.

Peggy Lee & Righteous Brothers on Ed Sullivan Show, 1960s

Peggy Lee with Righteous Brothers? Wow! 와~ 이것은 정말 추억의 폭탄이 아닌가? 이것은 아마도 Ed Sullivan Show 만이 할 수 있었던 것이 아닐까? 이들 모두 아득~ 한 저음과 초 고음이 멋지게 화음을 이루던 이들이 어떻게 이렇게 한 자리에 모였고, 그것도 같이 노래를? Peggy Lee, 우리가 그녀의 노래를 들었을 때는 거의 전설적인 저음의 Johnny Guitar, Fever 같은 것 뿐이었다. Righteous Brothers의 대표적 hit, Unchained Melody는 사실 blue-eyed soul의 대명사가 되어서 따로 기억을 할 필요조차 없었지…

어떻게 이렇게 날짜가 잘도 바뀌는가? 하루하루가 거의 비슷하면 사실 변화가 적을 것이고 그러면 시간도 늦게 갈 듯하지 않은가. 하지만 느낌은 거의 반대다. 할 수가 없다. Biocentrism에서는 시공간은 ‘개념’에 불과한 것이라고 하지만 그것을 믿으려면 나는 아직도 멀었다. 금요일, 하면 breakfast pancake밖에 생각이 안 나고, 벌써 주말 주일미사에 아침 일찍 일어나야 한다는 생각 뿐이니… 참 재미없다, 없어…

싸늘한 비가 주룩주룩, 다행히 Ozzie산책 이후부터, 하루 종일 내리는 오후, 솔직히 들뜬 마음은 거의 없고 책을 읽기는 하지만 너무나 가라앉는 나의 마음은 왜 그럴까? 즐겁거나 기쁜 느낌이 전혀 없는 이유는… 혹시 holiday blues일까? 이유를 알 것도 같지만 결정할 필요는 없다. 그것이 나를 더 우울하게 만들지도 모르니까… 그저 그저 그런 시간, 세월도 있다는 것만 알자.

비가 서서히 그치면서 다시 싸늘해지는 듯 하더니 바람이 저녁부터 세차게 분다. 오늘 밤, 내일 모두 그런 모양… 하지만 바람소리를 들으니 의외로 차분해지는 느낌이 드는 것은 무엇인가? 아하, 생각이 난다. ‘낙엽이 우수수 떨어질 때, 오늘도 기나긴 밤 어머님하고 둘이 앉아….’ 아~ 바로 그런 느낌, 엄마하고 따뜻한 아랫목에 누나와 같이 화로 둘레에 모여 앉아서…. 세찬 바람이 부는 추운 겨울에… 아~~ 어머님, 엄마, 누나야…. 사랑해, 사랑해… 그리운 엄마야, 누나야~~~

Poor man’s Multi-track recording studio

Sound Mixer (제일 값싼 Behringer XENYX 502)가 나의 옆[desk file drawer]에 놓여진 후부터 나는 microcontroller대신 이것에 흥미를 느끼게 되었다. 전까지는 주로 레지오 카톡 주회합 때문에 microphone setup에 주안점을 두었지만 현재는 guitar input setup에 신경을 쓰고 있다. 그야말로 home recording setup인 것이다. 궁극적인 목표는 이것이다: multichannel recording, voice + guitar recording 인 것이다. 이제는 조금 mixer의 기능과 구조를 알게 되었기에 가능할 듯하다. 이것은 정말 완벽한 time killer역할 을 할 것이다.