Washer woes, Happy notes

test, electrical first..

불과 5년 밖에 되지 않은 GE (laundry) washer: G154 에 문제가 생겼다. 예상치 않은 이 사고의 시작은 11월 초에 시작이 되었다. 한마디로 overfill 로 인한 아주 작은 flooding, 홍수사고인데, 물이 washing machine 밑에 조금 샌 것이 아니고 세탁기 주변의 방들 (부엌, dining room) 온통 ‘얕은’ 물로 뒤 덥힌 것이다.

다른 집에서 ‘대형’ 물 사고 사건들은 심심치 않게 들어왔지만 우리가 경험한 것은 사실 처음이었다. 다행히 빨리 발견을 했기에 망정이지 조금만 늦었으면 아마도 아래층이 홍수로 laminate floor를 모조리 갈아야 했을 뻔 했다.

Washer를 자세히 살펴보니, 물이 밑에서 샌 것이 아니고 아예 washing bucket 위로 넘친 것이었다. 이런 사고는 내 눈으로 처음 보고 경험해보는 것이라 신기하기도 했다. 그러니까.. washing cycle중에 첫 단계인 ‘물을 채우는 과정’에서 무언가 잘못 되어서 water(supply) valve가 닫히지 않아서 물이 위로 넘친 것이다.

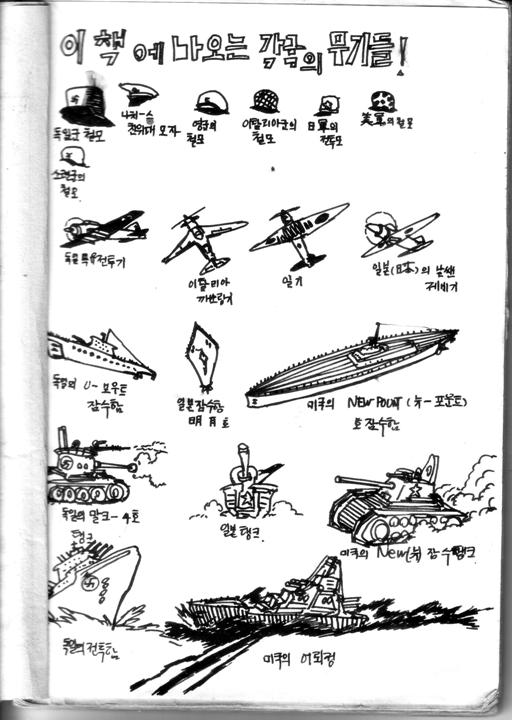

lower left: water level sensor with hose

아이들이 다 떠나고 우리 둘만 사는 집에서 세탁기에 문제가 생긴 것은 그저 조금 불편할 정도다. 빨래거리가 거의 없기 때문이다. 하지만.. 이것은 또 내가 머리를 굴려야 할 성가신 일거리, 마음이 바빠오는 연말, 연시에 시간낭비는 아닌가? Appliance를 고친 경험도 적지 않고 사실은 마음만 편하게 먹으면 이런 일들은 재미도 있고 보람도 있다. 특히 electric, electronic, mechanical한 것들은 취미로 고치는 사람들도 많기에 나에게는 사실 ‘치매방지용’의 소일거리가 될 수도 있다. 하지만 문제는, 이 ‘놈’의 세탁기는 내가 잘 모르는 기계중의 하나라는 사실이다. 평소에 이것, 세탁은 연숙의 영역으로 나는 거의 사용한 경험이 없었던 것이다.

이런 것 고치는 것을 배우는 제일 빠른 길은 관련된 Youtube video를 보는 것이다. 재수가 좋으면 바로 해답을 찾을 수 있기도 하지만 대부분 믿을 수 없는 불완전 한, 심지어는 가짜 해답들도 수두룩하다. 문제의 washer는 ‘서민용’ GE model로 우리 경제수준에 100% 맞는 것이다 (내가 아는 사람들이 보기에 좀 초라할지도 모르는..) 하지만 그렇다고 5년 만에 ‘small flooding 작은 홍수’를 선사하는 것은 그야말로 자존심에 상처를 주는 것이 아닌가?

직감적으로, Washing cycle의 첫 번째인, 물을 채우는 과정에서 water-level sensor의 기능이 fail한 것을 99.999% 확신했다. Youtube에서 본 repair video도 거의 모두 sensor를 replace 하는 것을 보여주었다. 그렇게 비싸지 않은 level sensor 를 급히 order해서 교체를 했지만 it didn’t work! 물은 예전대로 그칠 줄 모르고 세탁기로 쏟아졌다. 그러면 무엇이 문제인가?

YouTube는 다음으로, timer를 replace하라고 나온다. 이것은 좀 비싼 것 ($60+) 이었지만 어찌하겠는가? 하지만 결과적으로 이것도 아니었다. 이제는 나로써는.. out of option! 너무나 실망한 끝에 나는 일단은 포기하고 말았다. 새 washer를 사던가.. 아니면 repair guy를 부르던가… 둘 다 매력적인 option이 전혀 아니다. 일단 포기하고 잊고, 추운 날씨로 별로 없었던 ‘빨래거리’ 를 핑계를 대며 시간을 끌었다.

그것이 거의 한 달이 넘어가고.. 이제는 나, ‘공돌이’의 자존심이 걸려 있는 심각한 문제로 느껴지기 시작… 이런 상태로 크리스마스를 맞이 할 것인가? hell NO! 이제부터는 engineer의 자세로 기본적인 것 부터 ‘조직적’으로 test해 보기 시작했다. 우선, washer의 기본 원리를 익히고, water-level sensor를 집중적으로 test해 보니… sensor자체는 전혀 문제가 없었고, 실제로 sensor의 기능을 manual mode로 세탁기를 돌려보니 문제 없이 물이 채워지면 다음 cycle로 넘어갔다.

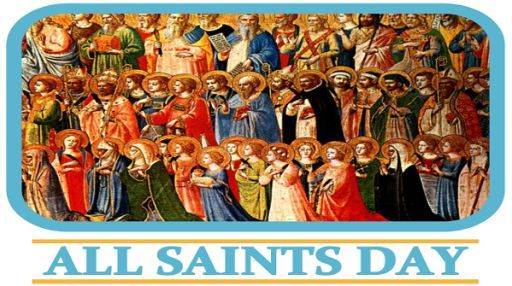

그러면… sensor를 trigger 작동하는 mechanism에 문제가 있는 것이 아닌가? 물이 채워지면서 가느다란 hose로 공기가 밀려 올라가서 sensor를 trigger하는 것인데 무엇인가 이유로 그것이 안 되는 것이다. 그러면 hose가 문제가 있는가? 그 값싸고 초라해 보이는 가느다란 hose가 무엇이 잘 못 될 수 있단 말인가? 결론적으로 말하면, 바로 그 hose의 중간 부분에 조그만 hole이 생겨 그곳으로 공기가 조금씩 새고 있었음을 알게 되었다.

어떻게 5년 밖에 안 되는 hose에 문제가 생긴 것일까? 대강 짐작은 되었다. 전에 한번 심하게 진동을 했던 때가 있었고 그때 그 hose가 hose guide pipe의 날카로운 부분 sharp edge에 찢긴 것이다. 기가 막힌 노릇이 아닌가? 한마디로.. 재수가 없었던 case였지만 내 생각으로는 기본적인 hose guide, mechanical design에 문제가 있었다. 왜 보잘 것 없이 보이지만 ‘너무나 중요한’ water-level sensor에 관련 된 그 작은 hose를 guide하는 곳을 날카롭게 만들었을까? 진동이 심할 때 그것은 분명히 칼처럼 hose에 상처를 낼 것을 GE engineer들은 몰랐을까?

이런 실망의 연속, 우여곡절 끝에 무려 한달 반 만에 모든 것이 해결되었고 크리스마스 즈음에 밀렸던 ‘작은 양’의 빨래, 주로 underwear, 를 할 수 있게 되었다. 상처받았던 나의 ‘공돌이 자존심’도 다시 회복될 수 있었고, 조금은 더 깨끗한 underwear를 입게 되었는데.. 한 해를 보내며 조금은 안도감, 만족감을 느낄 수 있게 되었다. 부수입으로는: 앞으로 이 washer에 다른 문제가 생기면 이제는 내가 고칠 자신이 있다는 사실도 있다.

mother of truly stupid design: $7 hose!

날씨가 너무나 화창해서 사실은 holiday 기분이 좀 덜 나지만 여행을 하는 사람들은 너무나 좋았으리라. 새로니는 친구들과 Nevada로 rock climbing trip을 갔는데 보내온 사진을 보니 생각보다 심각한 climbing을 즐기고 있는 것 같았다. 내가 오래 전 ‘바위를 타던’, 서울에 있는 도봉산 선인봉의 바위와는 아주 느낌과 종류가 다른 것처럼 보였다.

날씨가 너무나 화창해서 사실은 holiday 기분이 좀 덜 나지만 여행을 하는 사람들은 너무나 좋았으리라. 새로니는 친구들과 Nevada로 rock climbing trip을 갔는데 보내온 사진을 보니 생각보다 심각한 climbing을 즐기고 있는 것 같았다. 내가 오래 전 ‘바위를 타던’, 서울에 있는 도봉산 선인봉의 바위와는 아주 느낌과 종류가 다른 것처럼 보였다.