Late, late Daffodils, Teilhard Chardin, Putin

매년 뒤뜰의 Tobey 무덤 앞에서 2월초를 기다리다가 피기 시작하는 수선화, 올해는 무려 2주 가량이나 늦게 모습을 드러냈다. 왜 올해는 이렇게 늦었을까? 다른 곳의 수선화들은 2월 첫 주에 제대로 피었는데… 토양, 일광의 여건이 무엇이 달라졌을까? 옆에서 잠들고 있는 Tobey녀석, 아마도 이것으로 봄이 오는 것도 몰랐을 듯하다. 하지만 늦게라도 피었으니까, 봄은 역시 빠르게 오고 있는 것이다.

정리가 안 된 나의 머리 속, 무엇이 이렇게 복잡한가? 며칠 동안hp pc box와 UBUNTU에 시간을 쓰고 있는 나 자신이 싫어진 것이다. 아~ 복잡한 세상, 주위, 머리 속 다 지겨워지는 것이다. 시간을 선용하는 것이 아니라 다른 일도 못하게 하는 방해꾼으로 서서히 변하는 작은 monster처럼 보이기 시작한다. 동기는 Raspberry Pi 로 시작되었지만 또 나는 ‘연필을 깎기’ 시작한 것이다. Stop it, stop it, now! 갑자기 무겁게 느껴지는 남아도는 ‘black hp’ pc box들을 다 치우기 시작하고, 이제부터는 RasPi 한가지만 나의 주변에 둘 것이고 그것만 만질 것이다. 단순하고, 간단하게 살고 싶다. 이제는 RasPi 하나만, 하나만, 하나만…

오늘은 오랜만에 로난이 오는 날이 되었다. 나라니 회사 스케줄과 President’s Day school break로 daycare 가 쉬기 때문에 전에 이미 예정이 된 것이다. 그래, 최선을 다해서 즐기고 즐기게 해주면 된다.

오랜만에 grandparents 집 에서 녀석은 산책 중, 전형적인 남자아이의 모습을 보여 주었다. 비가 온 후에 길가에 고인 모든 puddle 고인 물, 시궁창에서 날뛰는 모습, 나도 어렸을 적에 그것이 그렇게 재미있었던 기억, 70년 뒤에도 생생하니… 얼마나 녀석 신이 났을까?

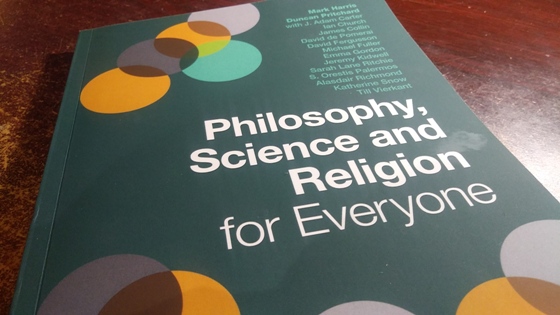

어제 오랜만에 박 스테파노 형제와 카톡 인사를 하면서 그의 관심 [과학과 신앙, 종교] 과 나의 그것이 아주 비슷한 것을 확인한 것, 그렇게 반갑고 기쁘다. 그의 생각과 이해는 나의 그것과 중복되는 것들이 꽤 있다. Big Bang Cosmology, Quantum Physics 의 double-slit experiments, entanglement, 카프라 Capra의 동양신비사상 등등.. 나는 그에게 내가 심취하는 Teilhard Chardin의 과학적 신앙사상을 언급해서 관심을 이끌어 냈다. 과학과 신앙, 종교가 실재라는 현실을 보는 다른 두 관점이라면, 상이하게 보이는 이 두 종류의 인간이성이 절충을 못할 이유가 하나도 없는 것, 논리적으로 보아도 허점이 없다면 이제는 서로 조금 대화를 더 하면 좋지 않을까? 교회는 조금 더 과학사상, 철학을 폭넓게 인정을 하고, 과학계는 그것이 실재의 전부가 아니라는 것만 인정하면 되지 않을까…

Russia Monster, Putin… 현재 top news들, 피하고 싶은 것들 중 Donald 개XX 를 제치고 오랜만에 빨갱이들이 top으로 올라섰다. 두 빨갱이 괴수들이 다시 30년 만에 돌아온 것이다. 역사의 반복인가… 한때 빨갱이들은 북괴와 쿠바 정도로 안심을 했는데… 어떻게 세상이 이렇게 바뀌고 있는가. 현재는 Putin이 대표적인 bad guy로 자처를 하는데… 역시 그는 빨갱이 중의 빨갱이임을 재확인하게 되는 순간이 온 것이다. 그것에 맞추어 중공빨갱이들이 합세를 하게 되면… 골치 아픈 세상이 오는 것인가? 1930년대 독일어를 쓰는 지역을 모두 자기 것으로 하나 둘씩 먹어 치우던 Hitler의 얼굴이 생각나지 않을 수가 없다. 당시 하나 둘씩 정치적, 군사적으로 주변 지역을 ‘먹어 치우던’ 그, 그것을 지켜본 이후 세상은 어떤 지옥의 세계를 맛보았던가? 우리 자식세대가 염려가 된다. 하지만 이제 나는 희망을 버리지는 않는다. ‘안 보이는’ 하느님의 인간역사의 개입을 100% 신뢰하기 때문이다. 이제는 이것을 믿는다.

Groundhog Day, 2022

Groundhog Day, 2022