칠월로 향하는 길목에 서서..

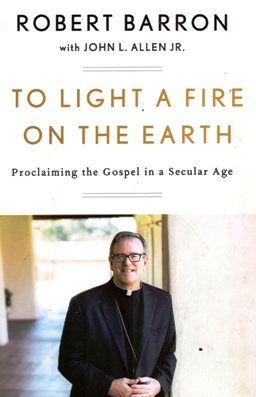

오늘 우연히 나의 손이 간 곳에 Bishop Robert Barron의 To Light a Fire on the Earth 책이 있었다. 한때는 하룻밤에 다 읽을 것 같았던 것이 몇 년이나 되었다. 내용이 Barron의 해박한 지식답지 않게 읽기에도 가볍고 쉬운데 그것은, John Allen이란 유명한 Vatican 주재, 가톨릭 journalist가 Barron과 인터뷰를 하며 거의 쓴 것이어서 그런 모양이다. 이 책을 읽으면 곧 바로 나는 Barron 주교의 ‘지성적, 영성적’ 깊이에 감탄을 연발한다. 어떻게 이런 ‘나보다 어린’ 사람이 이런 때, 세속화가 가속되는 때에 세상에 나왔을까?

오늘 우연히 나의 손이 간 곳에 Bishop Robert Barron의 To Light a Fire on the Earth 책이 있었다. 한때는 하룻밤에 다 읽을 것 같았던 것이 몇 년이나 되었다. 내용이 Barron의 해박한 지식답지 않게 읽기에도 가볍고 쉬운데 그것은, John Allen이란 유명한 Vatican 주재, 가톨릭 journalist가 Barron과 인터뷰를 하며 거의 쓴 것이어서 그런 모양이다. 이 책을 읽으면 곧 바로 나는 Barron 주교의 ‘지성적, 영성적’ 깊이에 감탄을 연발한다. 어떻게 이런 ‘나보다 어린’ 사람이 이런 때, 세속화가 가속되는 때에 세상에 나왔을까?

나의 주관심사는 물론 그의 독특, 해박한 ‘깊은 지성에 바탕을 둔’ apologetics, 호교론 이다. 또한 어떻게 그렇게 어렵고 깊은 신학적 idea를 ‘호전적’인 무신론적 대중에게 전달하는 가 하는 것, 역시 주관심사다. 그가 Social Media를 종횡무진 오가며 일반대중과 ‘건설적인 대화’를 풀어나가는 것을 보면, 이 주교님은 한 세기에 한번이나 나올까 하는 ‘가톨릭계의 거성’ 이 되는 것은 아닐까 하는 생각도 든다. 이번에 이 ‘가볍게 보이는 책’을 다 읽고 싶은 충동을 느낀다.

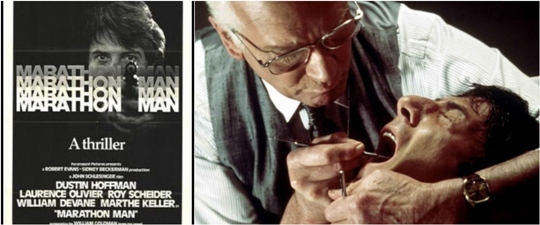

입 속 ‘느낌의 천지개벽’, 하루도 못 가서 나의 혀는 그것을 익숙하다고 말을 하는 듯하다. 그러니까… 모양새만 문제가 없다면 이렇게 살아도 ‘죽지는’ 않을 것 같다. 먹는 것, 이 없으면 잇몸이라는 말이 어쩌면 그렇게 실감이 가는 것일까? 우선 죽을 먹으니까 배고픈 것은 심각한 문제가 아니고, 맛있는 것? 그런 것 나는 참을 수 있다. 우선 ‘통증’이 사라진 것에 나는 감사하고 감사한다.

어제, ‘치과 월요일’의 여파가 조금씩 지나가려 하고 있다. 머릿속에 이 이날에 일어날 일을 잠재적으로 알기에 조금은 stress로 느껴졌지만 예전에 비하면 ‘양반’이다. 물론 이빨을 뺀다는 사실이 나를 움츠리게 하지만 이것도 나의 생애에서 마지막이 될 것이라는 생각으로 마음을 추스른다 . 이번에는 드디어 3개의 ‘흔들리고, 쑤시던’ 이를 뽑았다. 이제는 조금 익숙해 진 듯 (빼는 과정).. 치과를 나올 때의 날라가는 즐거움, 누구에게 ‘발설’도 못하고 속으로 가벼운 심정을 토로한다. 집에 와서 Tylenol PM을 먹고 2시간 빠져들 듯 잤더니 또 다른 개운함과 편안함이 나를 반긴다… 감사합니다, 감사합니다…

또 다시 새롭게 변한 ‘입안의 지도’로 나의 새로운 경험이 시작된다. 윗니가 없는 감각은 사실 생각보다 그렇게 심한 변화는 아닌 듯 싶다. 물론 씹을 때는 다르겠지만 현재까지 100% 유동식을 넘기는 것은 예전과 큰 차이가 없다. ‘치통’이 거의 사라진 희열감을 또 다시 만끽하고 싶다. 며칠 내에 그것도 정상적으로 돌아오겠지만. 이렇게 해서 나의 새로운 경험의 세월은 또 흐른다. 다음에 올 경험의 변화는 과연 무엇일까? 제발 즐겁고 편한 것이 되기를…

이를 거의 모두 뽑은 첫날의 음식은 죽 밖에 없었다

본격적으로 박기원 여사의 ‘이진섭 전기’인 ‘하늘이 우리를 갈라놓을 지라도: 이시대 마지막 로맨티스트 이진섭’을 필사하기 시작하고 이제는 속도가 붙었다. 옛날 20년 전쯤에 하도 많이 읽어서 그런지 어제 읽은 듯 반갑고 익숙하게 느껴진다. 이진섭씨의 생각과 말을 내가 꽤 많이 ‘도용’했고 빌렸던 것도 재미있다. 65세 만세론 같은 것… 지금 내가 70세가 훌쩍 넘으니 이 ‘준재’ 님 아깝게도 나이 60에 일찍 가셨다는 생각이고, 이제부터 나는 누구를 ‘따르고, 모방’하며 살아야 할지 난감하다.

본격적으로 박기원 여사의 ‘이진섭 전기’인 ‘하늘이 우리를 갈라놓을 지라도: 이시대 마지막 로맨티스트 이진섭’을 필사하기 시작하고 이제는 속도가 붙었다. 옛날 20년 전쯤에 하도 많이 읽어서 그런지 어제 읽은 듯 반갑고 익숙하게 느껴진다. 이진섭씨의 생각과 말을 내가 꽤 많이 ‘도용’했고 빌렸던 것도 재미있다. 65세 만세론 같은 것… 지금 내가 70세가 훌쩍 넘으니 이 ‘준재’ 님 아깝게도 나이 60에 일찍 가셨다는 생각이고, 이제부터 나는 누구를 ‘따르고, 모방’하며 살아야 할지 난감하다.

일주일 만에 순교자 성당 미사에 ‘참여’를 하였다. 오늘은 지난 주에 비해서 교우들 숫자가 확실히 많은 것으로 보인다. 아마 100명 한계에 도달했을까? 오늘 신부님의 강론은 예상을 벗어나 아주 훌륭한 것이었다. 지난 주에 조금 실망을 해서 아예 녹음을 하지 않더라니… 하지만 나중에 다시 녹화된 것을 보면서 녹음을 하였다. 중요한 복음중심의 메시지를 비교적 간단한 주제로 깊이, 하지만 쉽게 전달하는 스타일이 바로 이 신부님의 독특한 것이다. 신학적 깊이를 드러나지 않게 일상적 예를 들어 쉽게 드러내는 것이다.

오늘 미사 끝에 구역장 임기를 마친 것에 대한 상패 수여가 있었다. 나는 만감이 교차하는 조금은 착잡하고 씁쓸한 기분이 되었다 벌써 2년이 흘렀구나… 나는 도중하차 했지만 하늘을 걸고 최선을 다했다고 자신을 한다. 하나도 부끄러운 짓을 하지 않았다, 나는… 정말 최선을 다했습니다.

신부님이 7월 초부터 9월 중순까지 한국엘 간다고 (예수회 일로), 임시로 사목할 신부님이 이미 오셨다고 했다. 이래저래 우리의 성사, 레지오, 교회생활은 어떻게 될 것인지 정말 불투명하게 되었다. 오늘 말씀이, 7월 중에도 성당 단체들의 활동이 제한적일 것이라고… 단체들은 ZOOM video 를 통해서 모임을 하라고 한다… 우리 레지오는 이런 가상적 모임은 상상할 수가 없어서, 앞으로 어떻게 될 것인지 정말 난감하다…

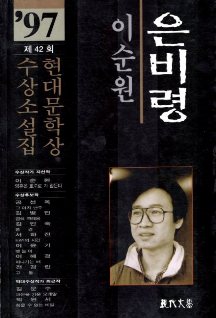

은비령, 드디어 ‘탈고’를 하고 ‘출판’을 했다. 아주 빨리 끝낸 듯 느끼고 있었지만 사실은 거의 2주 만에 끝난 것이었다. 하기야 그 동안 이것에 매일 시간을 보낸 것은 아니었느니 2주면 빠른 것이다.

이 소설의 느낌에서 내가 공감, 동감, 빠져드는 것들이 꽤 있었다. 산, 눈, 우주, 여자… 등등… 하지만 끝 부분에 나는 큰 사고를 겪었다. 이 작자의 1992년 소설 ‘압구정동..’ 어쩌구 가 있어서 잠시 훑어보다가 그만 shock를 받고 다시 서가로 쫓아 보냈다. 어쩌면 그렇게 ‘음란성 묘사’를 잘 해 놓았는지… 한마디로 은비령의 인상이 거의 지옥으로 떨어지는 느낌으로, 잊기로 했다. 이 작자가 그런 묘사를 했다는 것은 분명히 porno 음란성 매체에 가까이 했거나 심취 했다는 사실이 아닐까? 이것 어떻게 해석을 해야 하는가? 잊자, 그저 잊고, 은비령의 ‘정수 精髓’ 만 나의 것으로 남기자.

요사이 무척 많은 ‘續, new’ 역사스페셜 video를 download하였다. 유인촌의 classic series에 익숙해져서 그런지… 그 후의 것은 적응하려면 시간이 조금은 걸릴 것이다. 하지만 현재 까지 HD series ‘고두심’ 진행은 별로인 느낌이다. 사회자, 진행자로서의 표정이나 목소리가 ‘역사’와는 잘 어울리지 않는 것이다. 실망이었고, 전원일기의 고두심이란 원래의 인상이 흐려지는 느낌으로 남게 되었다. 그 다음 것은 더 보아야 하겠지만, 역시 유인촌 것을 따라가지 못하는 듯하다.

KBS 역사 스페셜 ‘삼국사기의 역사논쟁‘ video를 보다가 문득 생각이 났다. 삼국사기 책을 모두 해체하는 장면을 보고, 나도 나의 ‘古書’ 만화책: 내가 1962년에 그린 만화, ‘민족의 비극‘을 그렇게 해 보는 것… 그러니까 ‘해체’ 해서 scan하고 복원하는 것…. 이것도 시간이 났을 때 하는 것, 재미있지 않을까?

이순원이란 사람이

이순원이란 사람이