도라빌 순교자 성당 아침 미사는 김성현 라파엘 보좌신부님이 집전해서 이제는 이분의 얼굴도 조금은 더 익숙하게 되었다. 웃는 인상, 진솔한 전체 인상이 현재까지 지속되고 있어서 조금은 기대를 해 보기도 한다. 생각보다 사회적 경험을 많이 한 이후의 사제의 길, 이것도 사목하는데 큰 도움이 될 것으로 희망을 하는데, 문제는 현장의 각각 personal chemistry에 달려 있으니… 큰 기대는 아직도 보류하고 싶다. 고해, 상담사제의 역할을 어느 정도 할 수 있을까… 게다가 이 보좌신부는 ‘젊은 세대 사목 담당’인 듯 보이니, 우리 같은 노년층은 거의 현재 관심권으로부터 하루가 다르게 밀려나는 우려를 금할 수가 없는데, 과연 이렇게까지 할 필요가 있을까? 노년이라고 모두가 활동, 건강상태가 같은 것은 아닌데… 나이보다는 개개인의 사회적 역동적 능력으로 사목방침을 정하는 것이 더 효과적일 텐데.. 조금 섭섭하고 안타깝다. 하지만 현재까지 알려지고 있는 거의 모든 성당소식은 한마디로 우리들 세대는 거의 잊혀져 가고 있고 나를 비롯한 누구도 이런 추세를 바꿀 용기가 없는 듯해서 더욱 서글픈 심정…

이런 쓸쓸한 것들 중에서 유일하게 반짝거리는 소식이 있다면, 아마도 ‘과달루페 성지순례’ 가 아닐까? 내년 1월 말에 우리 성당단체순례가 있다는 작은 광고, 그것이었다. 개인적으로 이 성모님 발현에 대한 많은 역사적 사실은 이미 대부분 알고 있기는 하지만, 지나간 세월을 통해서 우리를 피해가기만 했던 ‘성지순례’, 설상가상으로 Pandemic으로 더욱 불투명하게 되었던 이것, 이제는 우리에게도 그때가 온 것인가. 이번의 기회는 우리에게는 특별한 chance라는 데 둘이 모두 공감을 하기에 가장 좋은 기회라고 생각을 한다. 가보고 싶은 첫 성지가 비교적 가까운 곳이어서 더욱 가능성이 높기에 이번에는 큰 기대를 하게 되었다.

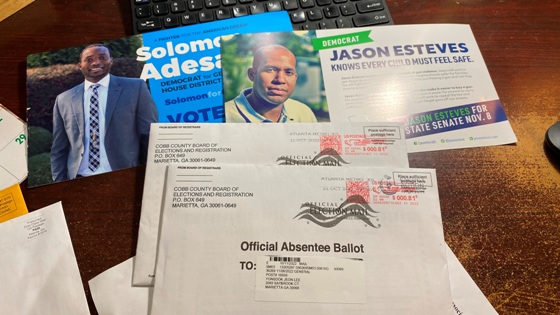

주일미사 후 ‘하얀풍차 bakery’ regular 아가다 자매 팀이 오늘부터 함께 할 수가 없게 된 것이다. 이것은 사실 생각보다 심리적으로 큰 변화를 주게 되었다. 거의 1년 이상의 일요일 전통이 깨어지게 된 것이니까.. 언젠가 이런 종류의 변화가 있을 것이라는 예상을 못한 것은 아니지만 5명 그룹에서 2명이 사라진다는 것은 섭섭한 정도를 넘는 것이었다. 이유는 일요일에 일을 해야 한다는 것인데, 주식시장의 불안함이 결정적인 요인이었을 것으로 우리는 짐작을 한다. 한때 뜨겁게 오르던 주식 경제에 큰 희망을 걸고 살았는데 어떻게 하루 아침에 이런 커다란 변화를 맞게 되었는지, 사실 예상 밖이었을 것이다. 결과적으로 이제 갑자기 쓸쓸하게 줄어든 하얀풍차 그룹의 앞날이 불투명해지는 듯하다. 하지만 이런 것을 내가 어찌할 수가 없으니, 그래 현실을 그대로 받아들이자. 레지오 시절부터 우리와 함께했던 이 모녀 자매들, 특별한 일이 없는 한 이제는 볼 수가 없을 것을 생각하니 싸늘해지는 초가을의 을씨년스러움을 더해 주고, 치매기로 고생하시는 자매님의 앞날이 더욱 염려가 된다.

며칠 전까지 Black Day의 나날을 경험한 뒤라서 그런가, 가느다란 희망의 그림자가 느껴진다. 더 이상 내려갈 곳이 없어서 그런지도 모르지만. 시간이 해결사임에는 틀림없지만 오늘 나누게 된 대화를 통해서 얻게 되는 새로운 깨달음 비슷한 것들도 한 몫을 하고 있을 것이다. 나의 자신만만한 신앙여정, 너무나 나는 자만심의 함정에 빠졌던 것은 아닐까? 겸손과는 거리가 있는 상태로 살았던 것일지도 모른다. 앞으로 가야 할, 알아야 할 것들이 끊임없이 나를 기다리고 있을 것이다. 이런 여정을 앞서 가보았던 두 베로니카의 각종 경험담을 나는 너무나 쉽게 무시하고 있었던 것은 아닐지.. 내가 걱정하고 피하고 싶던 ‘가상적인 외로움’도 이런 각도에서 보니 크게 비관할 정도는 아닐지도 모른다. 나의 의지에 의한 것들은 생각보다 훨씬 좁고 작은 것인가…. 하지만 결과적으로 나는 나를 괴롭히는 ‘다가오는 외로움’의 걱정에서 조금은 벗어나게 되었다.

Swing By Tucker, 모처럼 나라니, Ronan, Luke, 그리고 이제는 나에게도 정든 개 Senate를 한꺼번에 모두 볼 수 있는 일요일이 되었다. 성당에서 그다지 멀지 않은 곳에 딸, 사위, 손자가 살고 있는 장점을 우리는 별로 크게 활용을 못하고 산다는 자책감을 항상 느낀다. 그 동안의 이유는 너무나 더운 날씨지만 이제는 거의 완벽한 기회가 되어서 오늘은 거의 무조건 들렸다. 화장실 훈련 potty training이 거의 성공을 했다는 로난, 아~ 이것이 나는 너무나 신기한 것이다. 나이보다 조금 늦게 시작한 로난이지만 엄마, 아빠는 크게 조급한 모습이 아니다. 무조건 ‘빨리빨리’에 익숙한 우리들에 비하면 참 여유가 있는 것, 이것도 문화적인 차이가 아닐까?

오늘은 의도적으로 로난과 함께 놀려고 노력을 한 셈이어서 나도 아주 기분이 좋았다. 쫓아가며 잡으려는 나의 느려진 모습이 애처롭게 보였을지도 모르지만 나는 열심히 녀석을 잡으려 달리고 따라갔다. 갑자기 우리를 처음 보는 것처럼 서먹해하는 녀석의 모습이 아직도 역력했지만 Luke는 친가 시댁에 가도 마찬가지라고 위로를 한다. 비교적 ranch house 작은 집에서 개구쟁이 로난에게 전력투구하는 부모들의 모습이 안쓰럽기도 하지만 보기가 좋았다. 사랑을 듬뿍 받고 자라는 유일한 외손자, 겉 모습은 우리와 조금 달라도 이제는 우리의 혈육이라는 실감을 금할 수가 없으니..

오늘 모처럼 보게 된 Luke와 나눈 화제는 거의 우연한 것, 3주 후가 Halloween 이라서 그런 것이었을 것, scary movie에 관한 것. 나 자신에 못지않게 그런 무시무시한 영화를 좋아하기에 비록 가정적인 화제는 아니어도 우리 둘에게는 흔치 않은 언어장벽이 거의 없는 ‘편한’ 순간이다. 아이들 어렸을 적 하도 내가 horror movie를 자주 보아서 아이들은 싫어했던 ‘귀신영화’들, 이제는 사위가 나를 대신하는 것이 세월의 장난으로 느껴진다. 오늘 나누게 된 얘기에는 오래 전 Wisconsin 살던시절 일어났던 끔찍한 ‘식인종 살인범 Milwaukee Cannibal‘ Jeffrey Dahmer 에 관한 영화, 그것을 나라니와 둘이서 보았다고… 허~ 나라니도 이제는 공포영화를 본다는 말인가?

오랜만에 돌아오는 길에 도라빌 H-Mart엘 들렀다. 다른 때 같았으면 나에게도 그곳에서 할 일이 있었겠지만 이제는 그런 일이 없어졌다. 우선 금주 선언 이후 ‘술 종류’은 물 건너 간 것이고, 이곳에서의 food court의 외식도 ‘미친 듯한 inflation’덕분에 가급적 피하게 되었으니 말이다. 유일하게 시간을 보내는 곳은 주방용 각종 물품들 정도… 이렇게 관심이 가는 일들이 하나 둘 씩 사라지게 되면 나중에는 무엇으로 이곳에서 시간을 보내게 될지 궁금해진다.

시월 구일, 한글날… 참 머리 속은 50년 이전으로 돌아가 ‘한글날’이란 세 글자가 100% 자동적으로 연관되는 것을 보면, 누구 말대로 오래된 기억들이 더 오래 동안 기억이 된다는 말이 맞는가.. 하지만 그것이 전부, 한글하고는 전혀 상관없는 연중 28주일, 다른 날과 크게 차이가 없는 ‘A Day in the Life, 인생의 하루’를 보낸다는 기대는 오늘 조금 차질이 있었다.

이렇게 보낸 일요일, 평균적으로 B+ 정도가 될까? 그런대로 깊은 수렁에서 빠져 나와 하늘 높은 곳에 떠있는 햇빛을 마음껏 감사할 수 있었던 것, 그런 주일 바로 하느님의 날이 아니었을까?

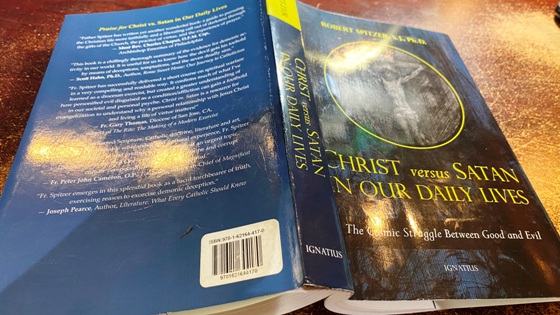

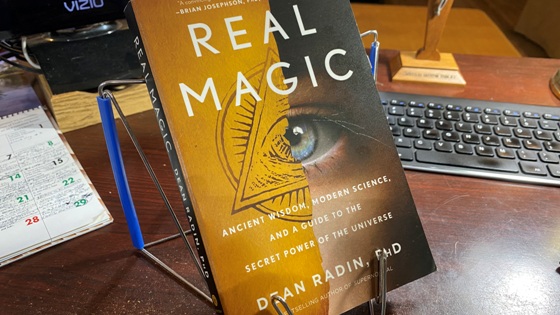

대신 어제부터 시작한 영화 The Exorcist 50주년 이라는 이름과 추억으로 오늘도 계속해서 관심을 갖고, 오늘은 영화 전에 documentary를 다시 보게 되었다. 비디오의 화질이 엉망이긴 하지만 이 영화의 ‘백과사전’격 정도의 자세한 정보와 역사가 그곳에 거의 전부 모여있었다. 과연 올해는 Halloween 전에 이것의 전부를 다시 볼 수 있을 것인가? 솔직히 자신이 없긴 하지만, 누가 알랴?

대신 어제부터 시작한 영화 The Exorcist 50주년 이라는 이름과 추억으로 오늘도 계속해서 관심을 갖고, 오늘은 영화 전에 documentary를 다시 보게 되었다. 비디오의 화질이 엉망이긴 하지만 이 영화의 ‘백과사전’격 정도의 자세한 정보와 역사가 그곳에 거의 전부 모여있었다. 과연 올해는 Halloween 전에 이것의 전부를 다시 볼 수 있을 것인가? 솔직히 자신이 없긴 하지만, 누가 알랴?