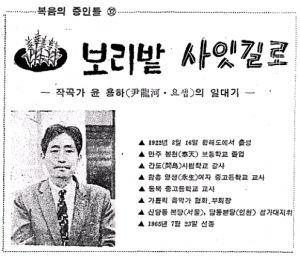

아버지와 에스페란토

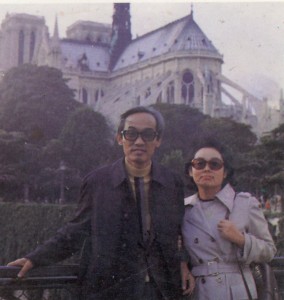

지난번에 우연히 빌려온 Esperanto 에 대한 책을 보고, 어릴 적에 본 아버지의 책들과 문서들을 떠올렸다. 사실 에스페란토가 아직도 ‘쓰이고’ 있다는 사실에 은근히 놀랐지만, 그 보다도 우리 아버지가 육이오 동란 때 납북되시기 전까지 이것에 깊이 관련되었었다는 사실을 너무나 오래 잊고 살았다는 사실에 더 놀랐다. 무언가 큰 가족 역사를 다시 발견한 기분이었다. 에스페란토 그 자체보다 그것에 얽인 아버지의 활동에 더 관심이 간 것이다. 어렸을 때 본 몇 장 되지 않은 아버지 사진 중에 에스페란토 기념사진이 있었다. 무슨 건물 앞 중앙 현관 계단에 모두들 모여서 찍은 단체사진이었는데, 거기에 에스페란토란 글씨가 새겨져 있었다. 아버지는 제일 앞줄에 ‘심각’한 표정으로 앉아 계셨다. 무슨 에스페란토 연수회 같은 것이 아니었을까?

그래서 세월의 curse가 아닌 그로 인한 technology의 도움으로, 이번에도 역시, googling 으로 한국 에스페란토 역사의 ‘여명기’에 관해서 ‘과거’를 뒤지기 시작했는데.. 나의 ‘희망적 짐작’은 어김없이 맞았을 뿐만 아니라 상상 이상의 수확이었다. 한번도 보지도, 듣지도, 느껴보지도 못했던 나의 아버지(의 흔적)를 거기서 찾은 것이다. 아버지의 이름 뿐만 아니라 아버지의 ‘육성’ 까지 ‘들을 수’ 있었다. 어머니가 살아계셨으면 나와 같은, 아니 훨씬 더 했을 감동을 나누셨을 것이라고 생각하니 내가 너무나 늦었다는 후회가 밀려온다.

어렸을 때, 아버지와 에스페란토의 관계를 나는 느끼며 살았는데, 관련 사진과, 책, 서류들 때문이었지만 어머니도 가끔 에스페란토에 대해서 언급을 하신 것을 기억한다. 위에 말한 아버지의 책들과 ‘회보’ 같은 것들은 분명히 ‘영어’가 아니었던 것 같았다. 그러다가 중, 고등학교 세계(역)사 시간에서 드디어 에스페란토 란 말을 듣게 되었다. 비록 간단히 언급을 했지만 나에게는 남들보다 더 의미 있는 것들이었다. 폴란드 출신의 의사, 자멘호프 란 사람이 ‘세계평화‘를 염두에 두고 고안한 사상 처음으로 ‘인공 언어’ 인 ‘에스페란토’ 어를 만들었다는 간단한 구절이었다. 사실 그것이 전부였다. 그것 말고는 더 자세한 사실을 알 수가 없었다. 그 당시에 그런 것을 더 알려면 국내 유일의 국립중앙도서관에나 가야만 알 수가 있었고, 백과사전은 너무나 비싼 ‘귀중, 사치품’에 속했던 시절이었으니까..

그런대로 오래 산 보람을 느끼게 하는 “무한정의 정보망”, 인터넷은 이렇게 해서 우리 가족역사를 조금은 더 정확하게 잡아 놓았다. 첫 번째로 우리 (아버지 쪽) 집의 뿌리가 평창이씨, 익평공파, 아버지는 27세 손이고, 전설적으로만 남아 있던 작은 삼촌의 존재, 그들의 정확한 나이까지 알게 되었다. 현재는 이것으로 나는 안도의 숨을 쉬게 되었다. 내가 세상을 떠나더라도 나의 자식들이 그들의 뿌리에 대해서 좀더 알게 되었다는 사실 때문이다. 거기다가 이번에는 아버지의 ‘업적’까지 덧붙이게 되었으니, 나의 기쁨은 글만으로 표현하기가 힘들게 되었다.

아버지의 이름이 연대적으로 제일 먼저 언급된 것은 “한국문학과 에스페란토” 라는 글이다. 이 글은 인하대학교 조성호 교수라는 사람의 학교 웹사이트에 실려 있는데, 이 글의 저자가 누구인지는 밝히지 않고 있지만 아마도 조성호 교수라는 사람이 아닐까 싶다. Google의 indexing을 통하지 않고는 찾기가 힘들게 만들어 놓은 ‘semi-private’한 인상을 준다. 이 저자의 전공이 molecular biology인 것 같아서 조금 의아했지만 사실 생각해 보니 에스페란토의 다양성을 보여주는 한 예가 아닌가 싶다. 문학적인 각도에서 본 에스페란토 어의 유용함을 ‘과시’하듯 한국문학작품의 번역(에스페란토 어로)에 대한 역사적인 고찰이다.

이 글 에서 아버지의 성함이 두 번 언급된다. 첫 번째를 보면 다음과 같다.

홍형의 는 「삼천리」사 편집국에 근무하다 사퇴하고 1937년에 「Korea Esperantisto」지를 창간하였다. 비록 일제에 의해 곧 폐간되어 창간호 밖에는 발행되지 못하였으나 이 잡지는 표지 포함 24쪽 전문이 에스페란토로 되어 있어 우리 운동사에 있어서 차지하는 비중은 크다. 창간호에는 월북작가인 이태준(李泰俊)의 장편(掌篇) 소설 「천사(天使)의 분노(憤怒)」(1932)가 이정모(李正模)의 번역(「La Indigno de l’Anĝelo」)에 의해 실려 있다.

그러니까, 1937년에 창간호로 폐간이 된 언급된 잡지에 아버지(이정모)가, 1932년에 발표된 이태준의 꽁뜨, <천사의 분노>를 번역해서 실었다는 내용이다. 이것으로 나는 아버지가 이시기에 이미 에스페란토 어를 거의 통달했다는 사실을 짐작할 수 있다. 한국어로 된 문학작품을 에스페란토 어로 번역했다는 사실이 그것을 분명히 말해준다. 1937년이면 아버지의 연세가 26세에 불과한데..그렇다면 아버지는 이미 대학(보성전문: 고려대학의 전신)시절에 이미 에스페란토에 심취 하였을 것이다. 아버지의 평소 직업은 영어 선생님(선린, 경기고)이었으니까, 어학 쪽에 관심이 많았을 것이지만 어떻게 에스페란토에 접하게 되었는지는 현재까지 알 길이 막막하다.

이 기사에 의하면 1999년경에 그 동안 에스페란토 어로 번역된 한국문학 작품을 총 망라한 anthology, <Korea Antologio>가 출간이 되었는데 이 글의 저자도 이 작업에 관여가 된 모양이다. 그 책에도 역시 아버지, 이정모의 번역작품이 실린 모양인데 그것이 위에 언급된 <천사의 분노>를 말하는 것인지는 확실치 않다.

오래 전부터 한국에스페란토 협회를 중심으로 이종영, 이낙기, 정원조 등 뜻 있는 분들에 의해 우리나라에서도 Antologio 발간의 필요성이 제기되기 시작하였으며, 수년 전 드디어 구체적으로 그 뜻을 모으게 되었다. 필자도 이를 염두에 두고 1970년대 말부터 틈틈이 단편소설의 번역 작업을 해 오던 터이라 김우선과 함께 그 편집의 역할을 수락하게 되었다. 그리고 안송산, 허성, 방명현, 권혜영 등과 함께 편집진을 구성하여 기 발표된 작품을 모으고 정리하는 작업에 착수한 지 약 2년만인 1999년 말에 드디어 「Korea Antologio de Noveloj」 (이하 「Korea Antologio」라 함)가 발간되었다.

「Korea Antologio」에는 339쪽에 걸쳐 모두 26편의 작품이 수록되어 있다. 김억의 번역 소설 중 3편, 안우생 번역의 1편, 이정모 번역의 1편, 이재현 번역의 5편, 기타 「La Espero」에 수록된 11편, 「La Lanterno Azia」 수록의 3편과 필자가 번역하여 발표하지 않았던 황석영 원작(1973)의 「삼포(三浦)가는 길(La Vojo al Sampo)」 등 25편의 소설 번역 작품과 부록으로 「La Pioniroj en Vilaĝo」가 포함되었다. 편집 과정 중 가능한 한 원래의 번역 문체를 살리기 위하여 문법적인 오류를 제외하고는 수정을 가하지 않는 것을 원칙으로 하였다.

그 다음으로 인터넷에서 찾아 낸 것이 <제3장 혼란 속의 재건과 성장(1945~75)> 란 제목으로 시작되는 한국 에스페란토 운동의 역사의 일부분이다. 누가 저자인지 알 수는 없으나 아마도 에스페란토의 ‘정사(正史)’ 정도 수준의 글이 아닐까 생각된다. 이 글의 바로 제일 첫 부분에 아버지의 이름과 ‘육성’을 보고 “들을” 수 있었다.

1945년 8월 15일 태평양전쟁에서 일본군이 패하고, 조선반도가 일본의 통치로부터 해방되자 새로운 나라를 수립하기 위한 건국준비가 활발하게 추진되었고, 동시에 에스페란토운동에 대한 탄압도 사라졌다. 이 때 주로 보성전문학교(고려대학교 전신) 출신의 젊은 지성인을 총망라한 [건국추진대 본부]가 조직되었다.

이들은 우선 [평화의 사도] 연합군(미국, 소련)의 서울 진주를 환영하기 위하여 영어와 러시아로 된 환영휘장을 붙이기로 하였다. 이 때 이정모(李正模)가 “전 인류의 평화와 행복을 위하여 창조된 국제공통어 에스페란토를 사용하자”고 제의하여 젊은 지성인들은 만장일치로 가결하였다. 이들은 즉석에서 주머니를 털어 1천원을 모았다. 이 돈으로 1945년 8월 하순, 서울 종로에 있는 영보빌딩 정면에 에스페란토로 서울에서 가장 큰 연합군 환영휘장을 붙이고, 가두방송용 확성기를 통하여 에스페란토에 관한 선전을 하였다.

이 글을 찾고 읽었을 때 나는 피가 멈추는 듯한 충격과 감격을 느꼈다. 전설적으로만 느껴지던 나의 아버지의 목소리를 들었기 때문이다. 이 글로 나는 간접적으로 추측의 나래를 한껏 펴보는 기쁨을 즐겼다. 해방되는 해면 아버지는 첫 딸을 5월쯤에 보았을 젊은 아빠였을 것이다. 그 당시 아버지는 선린고등학교에 재직하고 있었을 것인데 어떻게 이런<건국추진대> 라는 ‘운동권’에 관계가 되었을까? 전혀 어머니로부터 들은 바는 없던 사실이다. 하지만 이 글로 분명한 사실은 아버지는 에스페란토의 정신을 ‘믿는’ 사람이었으니까 분명히 ‘인류평등’, ‘인류평화’를 신봉하던 거의 ‘이상주의자’가 아니었을까.. 짐작을 해 본다.

해방 후에 재건된 에스페란토 학회의 창설과정과 후학 연수에도 아버지의 이름이 등장한다. 그러니까 이때가 아버지의 에스페란토 운동의 절정기가 아니었을까. 이때는 사실 나는 태어나지도 않았을 때였다.

서울 중심의 전국적 조직은 흩어진 동지의 규합에 시간이 필요하고, 또 서울에서 사회적, 정치적 혼미상태가 계속되었기 때문에 에스페란토운동의 부활이 늦어졌다. 그러나 개혁적인 에스페란티스토와 에스페란토 사상에 동조하는 인사들이 모여 “약소민족어의 해방 및 에스페란토운동의 재건”을 축하하는 [에스페란토 정치선언]을 채택하고, 이것을 잡지 「혁명」(발행인 김 근)에 게재하여 독자들의 관심을 크게 불러일으켰다. 이어서 1945년 12월 15일 자멘호프 탄신을 계기로 [조선에스페란토학회](Korea Esperanto-Instituto) 창립대회가 개최되었다. 이 창립총회에서 홍명희(洪明憙)를 초대 회장으로 선출하고,2) 홍형의(洪亨義)를 서기장에 임명하였다. 동시에 조선에스페란토학회의 사업계획을 채택하였는데 1) 재정 확립, 2) 기관지 발행, 3) 사전 편찬, 4) 학습 교재 발행 등을 하기로 하였다. KEI창립을 위하여 김억(金億), 백남규(白南圭), 석주명(石宙明), 유기동(柳基東), 이균(李鈞), 이종률(李鍾律), 김교영(金敎瑛), 신봉조(辛鳳祚), 이정모(李正模), 장석태(張錫台), 나원화(羅元和), 송창용(宋昶用), 서병택(徐丙澤), 홍형의(洪亨義) 등 서울에 있던 에스페란티스토들이 발기하고, 그 외 창립총회에는 홍명희(洪命憙), 이기린(李基麟), 유림(柳林), 곽경(郭敬), 김계림(金桂林), 김명진(金明鎭), 이동각(李東珏), 李正馥(이정복), 박명줄(朴明茁), 이동석(李東錫), 문홍주(文弘周), 한일(韓一), 윤봉헌(尹鳳憲), 홍숙희(洪淑熹), 이기인(李基寅), 이극로(李克魯) 및 당시 아직도 중국에서 귀국하지 아니한 안우생(安偶生), 이재현(李在賢) 등이 참가 또는 적극적으로 협조하였다.

대회가 끝나자 홍형의, 이정모의 지도로 [조선에스페란토학회] 주최 첫 강습회가 시작되었다. 이리하여 해방 후 처음으로 전국적 활동이 시작되었다. 이어서 다음해인 1946년 2월 16일 서울대 대강당에서 [대학생 에스페란토 강습회]가 개최되었는데 100여 명의 수강자에게 석주명, 홍형의, 안우생의 강연에 이어, 석주명, 홍형의 지도로 에스페란토 강습을 하였다. <중략>

1946년 8월 제2회 공개강연회 및 강습회가 홍형의, 이정모의 지도로 개최되었고, 이 때 이극로(李克魯)가 제2대 회장으로 취임하고,3) 서울 을지로2가에 있는 청목빌딩에 KEI 사무실을 두게 되었다. <중략>

1949년 5월 서울 국학대학 강당에서 약 60여 명이 참가한 가운데 제3차 한국에스페란토대회 및 KEI 정기총회가 개최되었다. 이 총회에서 KEI 제4대 회장으로 유기동(柳基東, Saliko, 사업가), 부회장으로 백남규가 선출되었다. 그리고 8월에 KEI 제5회 강습회가 개최되었는데 약 30명이 참가하고 서병택, 석주명, 이정모가 지도하였다.

위의 글에서 아버지는 해방 후에 에스페란토 운동의 중심부에서 학회 발기인, 후배 양성에 전력을 쓴 것이 역력히 들어난다. 특히 아버지의 이름이 한국 에스페란토 운동의 대부 격인 ‘김억, 석주명,’등과 나란히 나오는 것을 보면 나이로나 정열, 열의, 경력 등으로 보아 중심적인 인물이었을 것이다. 특히 계속된 에스페란토 강습회에서 강의를 한 것을 보면 아버지의 직업인 ‘학교 선생님’의 면모를 짐작하게 한다.

이상주의적인 에스페란토 운동은 사실 사상적으로 조금은 위험한 것일 수도 있었다. 완전 중립적인 위치를 고수하니까, 사실 빨갱이건, 아니건 모두가 참여할 여지가 있었고, 해방 후의 사상대립에서 이것은 정말로 아슬아슬한 운동이었을 것이다. 아마도 김구의 남북합작과 같은 정도의 남쪽에서 보면 불온한 것이 아니었을까? 하지만 거꾸로 빨갱이들도 마찬가지였을 것이다. 악질반동들이 섞여있는 이런 단체를 곱게 보았을까? 그러니까 양쪽에서 모두 ‘노리는’ 그런 ‘동네 북’과 같은 ‘중립’이었던 것이다. 아마 이런 이유로 에스페란토의 중추적이었던 몇 사람이 납북과, 처형이 되었을 것이다. 우리 아버지도 그 중의 하나였을 것이고..

해방 후 혼란 속에서 차츰 정리, 활성화되어 가던 한국 에스페란토운동도 갑작스런 6.25사변으로 또다시 커다란 시련을 겪게 되었다.

KEI는 1949년 5월 서울에서의 제3차 한국에스페란토대회를 마치고 제4차 한국에스페란토대회를 1950년 6월 28일 서울 과학박물관에서 개최하기로 하고 그 준비를 하고 있었다. 그러나 1950년 6월 25일에 시작된 6.25동란으로 서울은 일대 혼란에 빠지고 따라서 제4차 대회는 개최되지 못하였다. 뿐만 아니라 석주명은 살해되고, 김억과 KEI 회장 유기동 등 핵심인물들이 동란 중에 납북되었다. 국내에 머물 수 있었던 안우생, 이균, 김교영, 이계순(여자) 등 인사들도 전란으로 뿔뿔이 분산되었다. 그 와중에 한국에스페란토학회(KEI)의 기능이 계속 될 수 없었다.

위의 글에서 왜 아버지의 납북에 관한 언급이 없었을까? 육이오 동란 이후, 국내 에스페란토 관련 인물들이 아버지의 납북사실을 이렇게 전혀 몰랐을까? 나중에 역사를 정리하면서 분명히 ‘이정모’의 실종 사실을 발견하였을 터인데 어찌하여 이렇게 ‘에스페란토 정사(正史)’에서 아버지 이름이 슬그머니 사라졌을까? 나는 그것이 안타까울 뿐이다. 우리 가족의 역사는 이곳에서도 ‘찾기 어려운’ 그런 사실이 나의 마음을 너무나 무겁게 하고, 내가 어떻게 이런 것들을 바로 잡아야 할지 모르겠다.

이렇게 아버지의 희미한 자취를 찾으면서 에스페란토에 대해서 그런대로 새로운 사실들을 알게 되었다. 그 전에는 그저 막연하게 인공적인 국제 공용어 정도로만 알았을 뿐이다. 언어를 천재적인 용기로 혼자서 150년 전에 만들었다는 것도 놀랍지만, 안타깝게도 이 언어는 창시자의 꿈을 이루지 못하고 있다. 이유는 많겠지만, 역시 새로 등장한 영어의 위력 때문이 아닐까? 비록 배우기가 자연언어보다 쉽다고는 하지만 역시 이것을 배우는 것도 노력이 필요하다. 이것도 전형적인 chicken-and-egg or Catch-22 problem일 것이다. 어느 정도 쓰이고 있어야 사람들이 더 관심을 가질 터인데 그 단계에 도달하지를 못한 것이다. 150년이나 지났지만, 아직도 ‘절대 질량 (critical mass)’에 도달하지 못한 것이다.