오늘, 아니 요새 나에게 제일 중요한, 필요한 ‘성인의 오늘 말씀’, 바로 Padre Pio 성인의 말씀이 아닐지…

“Pray, hope, and don’t worry. Worry is useless. God is merciful and will hear your prayers.” – St. Padre Pio

내가 제일 갈망하는 것은 이 중에서도 바로 hope일 것이다. 이것의 결여, 사라진 듯한 우려, 그것이 나를 제일 괴롭히는 것임을 나는 잘 알고 있기 때문이다. 희망, 내일, 모레 이후에 대한 희망… 왜 그것이 나에게서 부족, 아니 사라지고 있다고 나는 ‘우려’하며 살고 있는 것일까? 2010년 대를 살 무렵 나는 바로 이 희망에 의지하며 의미 있게, 힘차게, 기쁘게 살지 않았던가? 왜 바로 그것이 사라진 것, 사라지고 있다고 나는 절망을 하는 것일까?

아~ 어찌 이렇게 자주 잊는단 말인가? 1973년 6월 1일, 아니면 6월초.. 정든 대한민국의 땅과 하늘을 난생 처음으로 떠나던 날… 1973년 6월 초, 어떻게 이 날짜를 잊고 살았을까? 괴로운 추억이 되지는 않았을까? 나에게는 ‘Landing 반세기’라는 이름으로 몇 년 전부터 나를 기억과 추억의 세계로 이끌 던 날, 그날이 ‘중앙학교 개교기념일’과 맞물려서 나의 기억을 자극하곤 했는데.. 결국 이날을 맞게 되었으니~~ 나에게는 아무리 생각해도 인생을 마무리 하는 첫 시발점이라고 할 수 있지 않을까? 내가 또 너무나 감상적, 관념적, 생각 속으로 빠져드는 지나친 행동을 하는 것은 아닐지.. 정말 이제는 모든 것에 자신이 없다. 어떻게 이 시기, 즈음을 기억하고 넘어갈 것인가? 1973년, 1973년 6월 김포공항… 분에 넘치게 많이 환송을 해 주었던 가족, 친지들 어떻게 그들을 기리며 감사하며 추억을 해야 마땅할 것인지 정말 감이 잡히질 않는구나~ 어머니, 어머니, 엄마, 누나, 누나~~ 만 외칠 것인지…

1973년 6월 1일 금요일 전후의 고국 신문을 훑어본다. 나의 기억과 차이가 나는 것으로 시작한 머나먼 추억여행인가… 우선 Billy Graham 여의도 집회에 대한 것, 그것은 5월 31일 목요일에 시작이 된 것이었다. 나는 내가 떠난 후였던 것으로 잘못 기억을 한 것이니.. 얼마나 많은 기억의 착오가 나를 기다리고 있을까? 하지만 요일에 의한 추적에 희망을 걸었지만 역시 난감하기만 하구나… 출국하던 날 아침에 연세대를 찾았는데 혹시 그날이 6월 2일 토요일일 가능성은 없을까? 토요일에 학교 문을 열었을지도 모른다. 그러면 거의 확실히 가능성도…

출국하던 날 연세대 campus에서 찍은 사진 등을 살펴보며 내린 결론은 6월 2일 토요일 오후에 출국을 했다는 사실이다. 물론 100% 확신은 없지만 가능성은 아주 높은 것이다. 이렇게 해서 나는 1973년 빌리그레함 전도대회가 한창이던 때에 고국을 떠난 셈인데… 왜 그렇게 그 대집회의 기억이 선명하지 않은 것인가 생각을 해보니 역시 나는 그 당시에 무신론을 넘어서 아주 종교에 부정적인 편이어서 그랬을 것이다. 참 50년, 반세기의 세월이 나의 종교세계관을 이렇게 바꾸어 놓을 줄이야~~

오늘 하루 종일 머릿속은 역시 1973년 6월 초 전후에 머물고 있었다. 당시의 신문들을 유심히 읽기도 했다. 50년의 세월을 뛰어넘어 당시의 삶과 주변 모습들을 그려보고 상상도 하며 time machine을 탄 시간을 보냈다. 당시의 사진들도 보며, 모두들 어떻게 살았을까~ 거의 한숨을 쉬는 나 자신이 불쌍하기도 하고… 과연 이것이 인생인가, 이렇게 사는 것이 맞는 것인가~ 결론은: 모른다, 모른다, 정말 모르겠다~~~ 나는 어디에 속한 사람인가? 나의 고향? 이곳의 제2의 고향은 무엇인가? 나는 과연 어디에 속한 삶인가? 내가 돌아갈 수 있는 고향은 지금이 아닌 옛날의 것들이고, 지금의 집과 삶은 아무리 해도 뿌리를 내릴 자신이 없는 곳이면, 도대체 나는 어디에 속한 삶을 살고 있느냐 말이다~~ 성모님, 모두들 어디에 갔습니까? 나를 빼놓고 모두들 어디로 갔느냐 말입니다~~~

어제 중앙고 졸업앨범을 보다가 우연히 이상한 사실을 보았다. ‘윤석원’의 사진이 다른 반에 실려있는 것 아닌가? 분명히 우리 반 3학년 8반인 것으로 기억이 되는데… 살펴보니 역시 윤석원은 8반의 그룹사진에 모습이 보였다. 익숙한 얼굴이라서 곰곰이 생각하니 아~ 이 친구, 나와 같은 재동국민학교 6학년 1반에 있지 않은가? 하지만 분명한 사실은 이 동창과 나는 개인적으로 얽힌 추억이 전혀 없다는 것이다. 얼굴만 익숙한 정도인 것이다. 이렇게 해서 조금 궁금한 동창의 모습을 되돌아 보았는데, 역시 궁금하다, 이 친구는 어떤 삶과 인생을 살아왔을지~~

오늘이 5월의 마지막 날, 한 일도 많았지만 아쉽고 미안하고 후회스러운 것이 왜 없으랴? 아~ 성모님의 달, 5월 성모성월~~ 이것이 이유여하를 막론하고 나는 거의 소홀하게, 아니 거의 실패작으로 끝난 느낌이 드는 것이다. 올해는 조금 더 신경을 써서 ‘어머님들’을 생각하며 지내려 했는데… 결과는 엉뚱하게 흘러간 것이다. 특히 성모의 밤에 못 간 것, 아니 안 간 것이 제일 마음에 걸린다. 내년을 기약할 수 밖에…

어쩌면 날씨가 이렇게도 나의 마음에 꼭 드는 것일까? 한마디로 나를 행복하게, 기쁘게까지 하는 그런 자연환경조건의 나날이 오늘까지도 끊임없이 펼쳐지고 있는 것이다. ‘과학적 여름’은 아직도 3주 이상 남았지만 여름의 맛을 이미 보았기에 다시 봄이나 가을이 된 착각에 빠지는 지난 나날들, 나에게는 큰 도움이 되었다. 특히 방을 옮기는 작업을 쉽게 만들어준 것이다.

지난 밤 꿈 속에서 또 그것을 보았다. 그것, 우리 집이 손을 잘 못보고 방치하며 살아서 이곳 저곳이 무너지고 떨어져 나가고 빗물이 들어오고… 이런 종류의 꿈의 역사는 꽤 깊고도 긴 것이다. 어젯밤의 광경들은 더욱 구체적인 것으로 아예 그 ‘공포’에 잠에서 깨어나고, 결과적으로 나는 ‘만세!’를 부르는 혜택을 만끽하기도 했으니.. 왜 집이 처참하게 주저앉는 광경, 그 공포가 나에게 왔을까? 우리 집에 그런 일들이 생긴 일도, 경험도 없는데… 영화에서나 본 광경들이 왜 나에게… 집을 제대로 관리, 청소, 유지, 재투자를 잊고 못하고 사는 우리들의 모습과 이런 꿈과 무슨 연관은 없는 것일까?

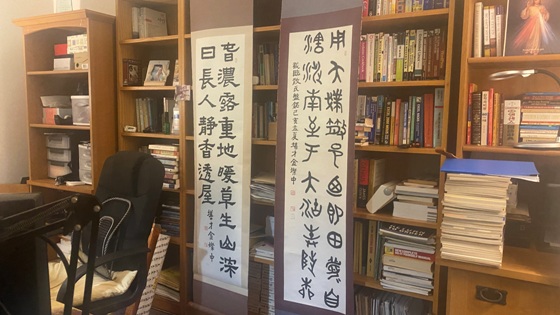

비록 나의 office/study는 완전하게 ‘이사’를 했지만 그 이사 짐들, 특히 책과 서류의 진정한 처리는 아직도 나의 등 뒤에서 나의 손을 기다리고 있다. 왜 이럴까? 하기야 제일 골치 아픈 일일 수밖에 없긴 하지만… 그래도 많은 책들이 분류가 되었고 garage로 물러나거나 쫓겨나가는 일을 단행하기는 했다. 하지만 ‘진짜 분류’는 아직도 나의 판단을 기다리고 있다. 얼마만한 책과 서류를 나의 옆에 항상 두고 살아야 하는 것일까? 나의 남은 인생에서 그것들이 얼마나 중요한 것들일까? 완전한 digitizing, clouding은 실용적이 아닌 것일까? 조금 더 아니 많이 많이 간소화하게 사는 방법은 없는 것일까? 추억이 얽힌 많은 stuff들, 얼마큼이나 나의 주변에 놓아두고 사는 것이 현명한 일일까? 80대, 90대를 사시는 ‘선배님들’의 경험론적 고견은 없는 것일까?

방을 바꾸는 작업이 다 끝난 것은 아니지만 이런 기회에 다시 tool time을 되찾아야겠다는 은근한 압박감을 피할 수가 없다. 우선 dining room의 dish cabinet의 배치를 원상태로 돌려 놓았다. 의외로 그것들은 laminate floor에서 거의 힘을 들이지 않고 움직일 수 있었다. 또한 거의 반년 이상 중지된 작업, kitchen under sink repair 작업인데 이것이 은근히 ‘목공기술’이 필요한 것이다 보니 자신이 별로 없어서 방치된 상태였다. 일단 시작을 하면 결과가 나오지 않을지…

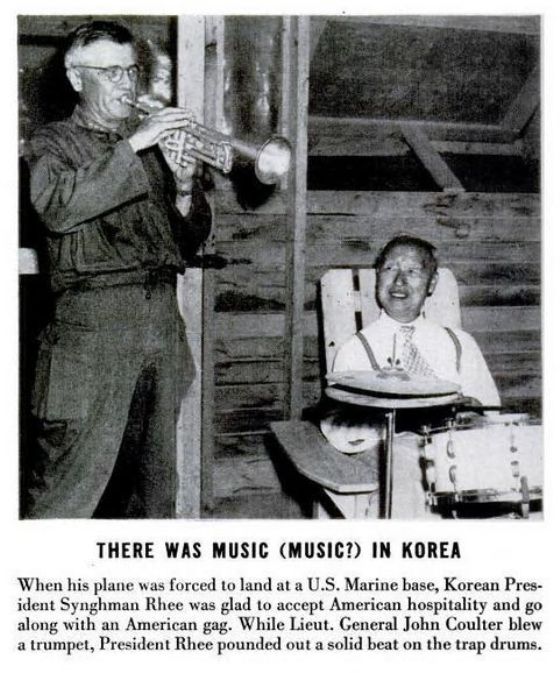

이 TV drama은 한국에 있을 때 전혀 듣도, 보도 못했던 것이었는데… 이유는 간단하다. 이 TV drama들의 시대가 주로 1960년대 초.. 그러니까, 미안하게도 우리의 조국 대한민국에서 TV 를 볼 수 있던 사람이 ‘거의 없었던’ 시절이었으니까.. 우리들이 TV로 미국 TV program을 본격적으로 볼 수 있었던 때는 1960년대 중반 전후였으니까..

이 TV drama은 한국에 있을 때 전혀 듣도, 보도 못했던 것이었는데… 이유는 간단하다. 이 TV drama들의 시대가 주로 1960년대 초.. 그러니까, 미안하게도 우리의 조국 대한민국에서 TV 를 볼 수 있던 사람이 ‘거의 없었던’ 시절이었으니까.. 우리들이 TV로 미국 TV program을 본격적으로 볼 수 있었던 때는 1960년대 중반 전후였으니까..