¶ Stop! Smell the Roses!: 갑자기 포근한 봄 날씨로 돌아온 지난 며칠이었다. 이른 아침 잠에서 깨어나는 기분도 상쾌하고, 침대에서 ‘기어 나와’ 옷을 입는 느낌이 훨씬 편해진 것을 보니 정녕 봄 같은 봄이 온 것을 실감한다. 지나간 부활절 이후 4월은 사실 예년에 비해서 싸늘한 그것이었다. 새벽에 central heating이 필요할 정도였는데 지난 며칠을 겪고 드디어 2층 thermostat를 OFF 로 바꾸었다. 이제부터는 crossover 기간이 시작되고 아마도 얼마 후에는 a/c 의 humming 소리를 간간히 듣기 시작할 것이고, 결국은 서서히 여름의 끈끈하고 텁텁한 냄새를 맡게 될 것이고, 이렇게 인생, 세월, 시간은 흐른다.

오늘 아침 YMCA gym으로 걸어 들어가며 문득 생각이 스친다. 왜, 이렇게 빨리 걸어가는 것일까? 주위도 돌아보지 않고 무언가 쫓기듯 달려 들어가는 듯한 나의 모습에 갑자기 의문이 든 것이다. 칠십의 나이로 보아도 쫓기는 듯한 걸음, 갑자기 흉하다는 느낌이 든 것이다. 내가 나이에 비해 건강하다는 것을 과시라도 하려는 것인가, 할 일이 산더미처럼 밀렸다는 것인가, 주위의 things (사람 포함)들이 보기도 싫다는 것인가?

나의 걸음에 비해 거의 거북이처럼 늦게 걷는 연숙을 본다. 물론 약해진 하체 下體 탓이라고는 하지만, 꼭 그것이 전부일까? 그것도 조금은 이유가 되기도 하지만, 사실은 그녀는 주위를 자세히 보기도 하고, 얘기하기도 하며 걷는다. 나에 비해서 ‘여유’가 있는 것이다. 특히 요새 같은 계절에는 더욱 그렇다. 온갖 만물이 다 화려하게 변하는 주위를 그냥 갈 리가 없는 것이다. 나는 그저 ‘목적지’만 생각하며 주위에는 눈도 안 돌릴 때가 많기에 그저 빨리 걷는다.

오늘 유난히 그런 생각이 ‘문득’ 들었던 것, 우연일까? 근래에 들어서 나는 ‘우연’보다는 ‘필연, 이유’를 더 믿게 되었기에 이것도 나를 일깨우는 무슨 higher message라고 믿는다.

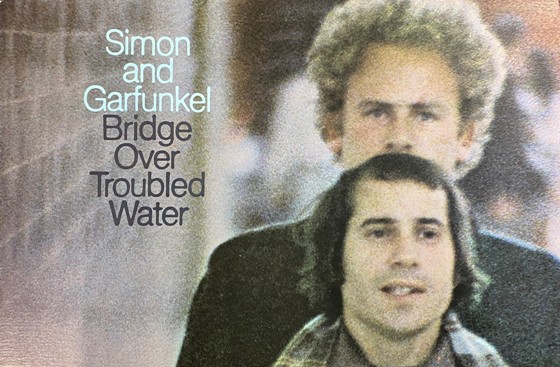

그러면서 오래~ 전 정확히 1974년 경 Mac Davis의 ‘기가 막힌 가사’의 ‘crossover’ oldie, ‘Stop and Smell the Roses‘ 가 생각난다. 당시의 나이에 ‘가사’를 알고 들었을 리가 없었지만 나이가 먹으며 계속 들으니 정말 ‘교훈 같은 가사’였다. 그 가사를 생각하니… 맞는 얘기다. 무엇이 그렇게 바쁜가.. 생각 좀 하고 만발한 꽃들의 향기를 사랑하며 하느님의 스치는 손길을 느끼면 누가 때리나.. 바쁜 것들에도 불구하고 이런 ‘만든 여유’를 즐기는 것은 정말 ‘지혜서’ 급의 ‘유행가 가사’였다.

Stop and Smell the Roses – Mac Davis – 1974

¶ 베로니카 3주기: 3년 전 이즈음 (정확히 5월 2일)을 되돌아 본다. 우연히 만났고 알게 되었던 나와 돼지띠 동갑 베로니카 자매님, 남편 타계 일 년 만에 두 젊은 아들 형제들을 뒤에 남기고 선종했던 그 해 찬란한 5월의 토요일 이른 아침, 큰아들의 새벽 전화로 운명하셨다는 소식을 듣고 정신 없이 hospice로 달려갔고, 싸늘한 엄마 옆에서 흐느끼는 다 큰 두 아들과 우리 둘은 연도 밖에는 위로의 말을 할 수가 없었다.

옛 유행어로 ‘아, 무정 無情’ 이라고 했던가? 불과 2년 사이에 사랑하는 부모님을 모두 잃고 흐느끼는 모습은 내가 그들 대신 나의 부모님을 보내는 그런 슬픔이었다. 온 정성을 다해서 베로니카 자매님 세례를 받게 하여 떠나 보낸 것은 두고두고 보람을 느낀다. 연옥의 고통에서 빨리 벗어나게 연도라도 자주 바쳤으면 하는 바람 뿐이다.

매년 가는 묘소, 올해는 큰 아들과 점심을 한 후에 갈 수가 있었다. 집에서 정성스레 꺾어간 예쁜 꽃다발, 바로 전에 레지오 주회합에서 성모님께 바쳤던 것을 자매님 묘소에 꽂아 주었다. 역시, 그 때와 같이 ‘찬란한 5월 2일의 태양’이 전 보다 더 커진 듯한 Winters Chapel cemetery 를 내려 쬐고 있었다.

베로니카 자매님, 올해도 저희들 다녀갑니다..

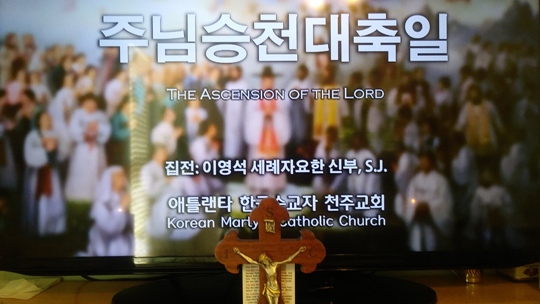

¶ Big Mac, Paraclete: Paraclete ‘파라클리토’ 라고 불리는 이 말은 그리스 어로 advocate, helper라는 뜻을 가진 말로서 가톨릭 교의에서는 Holy Spirit, 성령을 지칭하는 말이다. 2013/4년 아틀란타 순교자 성당 교리반에서 내가 맡았던 강의의 주제가 바로 이것이어서 아직도 기억이 생생하다. 성령이라고 하면 성삼위 성부 성자 성령 holy trinity 중의 하나다. 이것이 왜 McDonald hamburger 중 역사와 전통을 자랑하는 Big Mac과 연관이 되었나?

¶ Big Mac, Paraclete: Paraclete ‘파라클리토’ 라고 불리는 이 말은 그리스 어로 advocate, helper라는 뜻을 가진 말로서 가톨릭 교의에서는 Holy Spirit, 성령을 지칭하는 말이다. 2013/4년 아틀란타 순교자 성당 교리반에서 내가 맡았던 강의의 주제가 바로 이것이어서 아직도 기억이 생생하다. 성령이라고 하면 성삼위 성부 성자 성령 holy trinity 중의 하나다. 이것이 왜 McDonald hamburger 중 역사와 전통을 자랑하는 Big Mac과 연관이 되었나?

성령 세미나, 대회 같은 곳에서 흔히 보는 성령의 움직임을 나는 사실 별로 좋아하지 않는다. 성삼위의 교의적인 것은 좋아하지만 사람의 움직임에서 보이는 성령은 때에 따라서 거부감까지 느껴지기도 한다. 하지만 근래 들어서 느낌이 달라지고 있다. ‘분명히’ 나도, 내 안에서도 성령이 움직이고 있으리라는 확신인 것이다. 나의 느낌과는 상관이 없이..

하지만 뒤를 돌아보니 그 ‘움직임’은 내가 확신이 없었을 뿐이지 많은 때에 나를 움직이고 있었다. 그것이 나의 변화다. 그것을 감지하기 시작한 바로 그것이.. 이번이 바로 그런 때였다. 습관적으로 우리 둘은 아침미사가 끝나고 YMCA gym에 가기 전에 Sonata Cafe breakfast를 먹다가 아주 사소한 말다툼을 하게 되었고, 그것이 조금은 심각하게 발전을 하고 말았다. 지나고 보면 이런 일들, 참 사소한 것으로 판명이 되곤 하지만 그 당시는 사실 괴로운 시간이 아닌가? 오늘 하루 또 망쳤구나.. 하는 자괴감 뿐이었다.

그러다가 gym workout이 끝나가면서 불현듯, 정말 나도 상상, 예상치도 못한 때에 Big Mac의 모습이 떠올랐다. 때가 점심때니까 배가 조금 고파서 그런지도 모르지만, 이것이 웃기는 일이 아닌가? 결국은 Big Mac을 먹으며 우리는 자연스럽게 모든 것을 잊고 있었다. 그러니까… 나는 이것도 무언가 paraclete, helper의 도움이 아닌가 생각하는 것이다. 이래서 신앙, 신심은 정말 재미있지 않은가?

¶ 돌나물 비빔밥: 화창한 봄 날씨가 계속되면서 봄의 냄새가 나는 음식이 등장했다. 우리는 점심을 제일 ‘크게’ 먹기에 제일 중요한 음식은 점심때 등장하곤 한다. 아침은 거의 내가 ‘고정식’으로 준비하지만 점심만은 ‘주부의 자존심’을 살릴 수 있기에, 예외는 있지만 연숙이 준비한다. 요새 한창 backyard에서 살다시피 하며 장차 ‘길러 먹을’ vegetable들에 온통 시간을 보내더니 오늘은 ‘돌나물’이란 것을 backyard에서 따왔다. 따온 것 뿐만 아니라 그것으로 ‘기가 막히게’ 멋있고 맛있는 ‘돌나물 비빔밥’을 만들었다. 이것이야 말로 ‘자연식’이 아닐까 하는 생각도 들었고 맛도 아주 좋았다. 비록 Traders Joe brand이지만 wine까지 곁들이니… 이것이야 말로 ‘봄의 교향악이 울려 퍼지면..’ 이 아닌가?

Homemade 돌나물 비빔밥

¶ Ladder, gutter, roof: 정말 오랜만에, (extension) ladder 사다리를 움직이고, 오르내리게 되었다. 지난 해 여름부터는 일을 해도 주로 집안에서 하는 것들이 대부분이었다. 그 중에서 제일 큰 일이 2층의 laminate flooring job 이었다.

이후 기나긴 동면이 끝나고 날씨에 이끌려 밖으로 나오니 주위에 만발한 화초들은 즐겁지만 우리 집을 밖에서 바라보는 것은 그다지 즐겁지 않았다. 한마디로 집 자체가 tired, tired 한 느낌뿐이니… 주기적, 정기적으로 닦을 것은 닦고, 고칠 것은 고치고… 하면 문제가 없지만 우리 집은 ‘가훈 家訓’ 이 가급적 ‘남의 노동을 사지 말자’.. 비슷한 전통으로 있어 왔기에 원칙적으로 우선 내가 손을 보아야 했고, 사실 그렇게 수십 년을 버티어 왔다.

내 자신이 그런대로 weekend handy person이라고 생각하기에 큰 문제는 없었지만 앞으로는 문제가 있겠다는 의구심이 들기 시작한다. 바로 나의 ‘나이’다. 칠순이 지난 나이에 예전처럼 들고 뛸 수가 있을까?

2층 높이에 있는 roof rain gutter, 경치는 좋지만 수 많은 나무 잎들이 가을부터 떨어져 gutter가 완전히 막힐 정도, 올라가보니 완전히 ‘화분’이 되어 있었다. 이것을 청소하려면 사다리를 계속 옮기는 근육도 필요하지만 2층 꼭대기에서 절대로 균형을 잡아야 한다. 주위 사람들로부터 이것 때문에 난 ‘치명적 사고’, 심심치 않게 들어왔다. 암만 Medicare가 있다고 해도 남들이 보면 바보짓처럼 보일 것이다.

하지만 이번에 2층 사다리를 오르내리면서, 아직 나의 몸에 문제가 없다는 조심스런 진단을 할 수가 있었다. 이렇게 warming up을 계속하면 더 안전하게 roof/siding work도 할 수 있겠다는 자신감도 들었고, 아마도 siding 정도는 나 혼자 할 수 있지 않을까 하는 생각이 들었다.

지난 가을부터 떨어진 나뭇잎들로 gutter가 화분처럼 변한 모습

아무리 청소를 해도 비가 내리기 전까지는 별 수 없이 이정도의 모습일 듯

Garage 위의 roof는 경사가 아주 완만해서 안심하고 주위를 볼 수 있다

집의 정면 쪽을 향한 garage 위의 roof는 아주 급한 경사로 protective gear 없이는 접근 불가능

Main roof는 그런대로 보호 장비 없이 접근이 가능하다

¶ Big Mac, Paraclete:

¶ Big Mac, Paraclete:

오래~ 오랜 만에

오래~ 오랜 만에