요즈음 ‘심심하면’ 들추어 보는 미국의 오랜 전통을 자랑하는 화보 주간지 LIFE magazine, 그 중에서 내가 태어날 즈음의 것을 보다가 1948년 10월에 일어난 여수 순천 반란사건에 관한 기사를 읽게 되었다. 2년 뒤에 일어난 6.25 동란부터는 거의 정기적으로 한국에 관한 기사가 실렸지만 그 이전에는 사실 이 반란사건이 처음이 아닌가 생각된다.

이전에 이런 기사를 보게 되면 그저 ‘분단 역사’의 비극의 하나로 생각하기도 했겠지만 현재의 나의 조국 ‘대한민국’의 돌아가는 꼴을 생각하면 아주 착잡한 심정을 금할 수가 없다.

이 기사가 실렸을 때까지의 LIFE 지를 살펴보면 미국의 여론은 압도적으로 ‘반공 중의 반공’이었음을 알게 된다. 그러니까 2차 대전을 승리로 이끌었던 미국이 거의 갑자기 ‘소련과 공산주의’에 대한 공포와 혐오감 속에서 고민하기 시작했던 것이고 세계 도처에서 공산주의의 확장, 특히 철의 장막에 대한 경계심을 날로 고조되고 있었다.

미국인들, 특히 ‘진보적 성향’의 LIFE 지 조차도 공산주의의 실체를 알리기 시작하고 나치 독일의 뒤를 이어 나타난 소련의 공포 (특히 스탈린)를 미리 파악하지 못한 미국 행정부의 정책 실패를 비난하고 있다. 중국 국민당 정부가 모택동의 공산정권에게 거의 패배하던 마당에 이번에는 한반도에서 이런 사건이 난 것을 LIFE 지는 중요하게 화보로 다룬 것이다.

이 기사를 읽으면 2년 뒤에 일어날 CIVIL WAR, 한국전쟁도 예견을 하고 있음을 알 수 있다. 이승만 정권이나 미국의 2차 대전을 전후로 한 루즈벨트 정권이나 모두 공산주의의 실체를 일시적이나마 무시하고 있었던 것은 아니었을까? 뒤돌아 본다면 쉽게 말해서 기회가 있을 때 이들의 ‘악의 뿌리’를 제때에 청소를 했었더라면 현재 한반도의 사정은 많이 달라졌을지 않았을까?

REVOLT IN KOREA

AT YOSU IN THE U.S. ZONE, WHERE KOREA’S REBELLION BEGAN

ON OCT 19, LOYAL TROOPS FLUSH OUT COMMUNISTS FOR TRIAL

AFTER RETAKING THE CITY

YOSU’S RECAPTURE was achieved on Oct. 27 by loyal troops. Only their

white helmet bands differentiated them from the rebels, who also used

new American equipment.

TWO OF SUNCHON’S BEREAVED WOMEN MOURN A LOYAL KOREAN WHO FELL BEFORE A REBELE SLAUGHTER SQUAD AS THE REBELLION BEGAN. AN AMERICAN ADVISER, LIEUT. RALPH BLISS LOOKS ON SILENTLY WHERE NO ADVICE WILL HELP

A NEW COMMUNIST UPRISING TURNS MEN INTO BUTCHERS

Sooner or later the cold war in Korea was sure to turn hot, and so it did in late October on a signal from Soviets. The reason were well known: Korea had been split between U.S. and Soviet control at Yalta, and the Soviets obstructed all later efforts to unite it, preferring to establish a Communist “people’s republic” in North Korea and equip it for civil war which would make all Korea Red. The urgency increased in August when the U.S. gave South Korea a government under President Syngman Rhee. When the Red rebellion came, it splattered blood across the new southern nation. It began on the cool night Oct. 19 while the Moscow radio trumped the news that Soviet troops were leaving Korea. Simultaneously a Red cell of 40 soldiers in a regiment of the American-trained Korean national army at the southern port of Yosu killed the regimental officers, gathered the entire regiment in revolt, murdered the local police and quickly captured both Yosu and the city of Sunchon 25 miles to the north. There the rebels, still in American Army uniforms, and followers raised the flag of the North Korean People’s Republic, and for a few bloody days ruled a small chunk of Rhee’s south. Before they melted into the hills, at least temporarily repulsed by loyal troops, LIFE’s Carl Mydans was on the scene with a camera to record the brutal consequences.

HOW DEATH CAME TWICE TO “PEACEFUL HEAVEN”

At Sunchon, which means “Peaceful Heaven,” the rebellion’s Red leaders opened the city jail and let political prisoners lead them through the city from house to house pointing out enemies for revenge. With this help the rebels had slaughtered about 500 civilians and 100 police before the Korean national army retook Sunchon (pop. 60,000) on Oct. 23. Then it was the government’s turn, and LIFE’s Carl Mydans watched with horror as the process of retribution began again. He cabled:

“Now the national army, aided by a few police who had fled to the hills and come back, repaid brutality with brutality. We watched from the sidelines of a huge playground with the women and children of Sunchon while all of their men and boys were screened for loyalty. Four young men stripped to their shorts were on their knees begging. One had his hands up in a symbol of prayer. Suddenly these suppliant hands were crushed into his mouth and nose as a rifle smashed out his teeth.

“Behind them stood two men with clubs. They beat the kneeling group over heads and backs until the beaters, grinning, had to pause for breath. A policeman wearing black glasses and Japanese helmet danced madly before the victims. Uttering staccato barks, he alternately spun his carbine butt forward and smashed a kneeling man in the face, then twirled the gun muzzle downward and feigned shooting. Finally, without missing a stroke, he charged like a goat, helmet lowered, and smashed the steel hat into the begging victim’s head.

“We drove through the city – empty except for bodies – and here we saw the reason for brutal retaliation. Bodies lay just as they had been slain by the rebels – in heaps with hands tied behind backs. In the police compound there were two heaps: 85 corpses, some of them civilian, some police. We found others near the river, tumbled grotesquely down an embankment and on the edges of paddy fields. Some were burned in charred masses on the streets, or lay alone where they had fallen beside looted shops and homes.

“During the first terrible days of Sunchon’s blood bath, no relative dated claim a body for fear that doing so would identify the living with the dead and thus bring quick retaliation from either the Communists or the government. Later, when it was safe, women streamed away from the big playground to poke among the heaps of bloated dead – a scene not easy to watch. When they found theirs, they were stoical at first. Then tears came and they were hysterical.”

DEAD REBELS, their bodies dotted with bullet holes, lie beside a school ground at Sunchon. Other rebels in army uniform (below) are hauled away tightly trussed in army trucks, after their capture by loyal army forces, for trial by a Korean military tribunal.

A CIVILIAN REBEL holds his bloody head after “questioning” by loyal

soldiers who took Sunchon back from the revolting troops. He may

get death sentence. Many Koreans, who traditionally jump at a chance

to attack their police and officials, joined the rebels believing

Red propaganda that all Korea had fallen to the Communists.

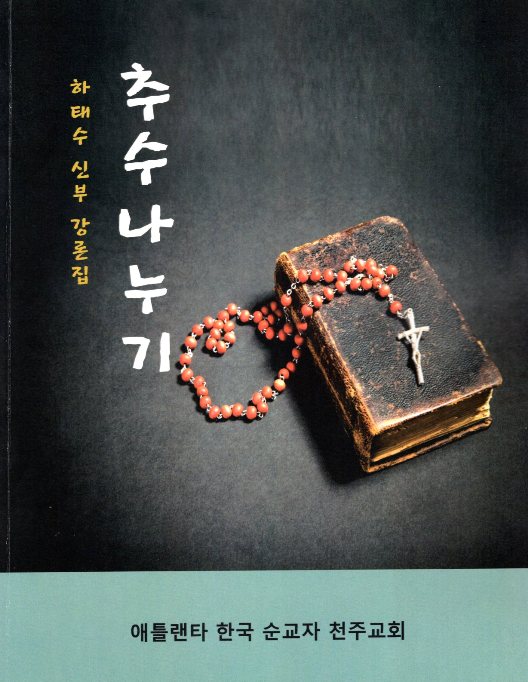

하태수 신부님 미사 강론집

하태수 신부님 미사 강론집

¶ 얼마 전

¶ 얼마 전