Groundhog Day, Farewell Hemingway…

Groundhog Day, 2022… 올해는 잊지 않고 언급을 한다. 오늘 이 유명한 두더지가 자기 그림자를 보았을까? 작년에는 그의 기후예보가 거의 정확히 맞았던 것으로 기억을 한다. 이것 거의 ‘복권’추첨을 보는 듯 해서 이제는 재미도 있고. Bill Murray 주연의 영화 The Groundhog Day가 암시하는 메시지, 매일매일 쳇바퀴 도는듯한 우리의 ‘지겨운 매일’에서 벗어나고 싶은 자극을 받는 위안도 받는다. 1993년 이 midwinter classic film은 이제 아련~ 한 추억거리로 남게 되어, 내가 살아 있는 한 이날은 재미있는 날로 차곡차곡 쌓여갈 것이다. 오늘 이 유명한 두더지는 과연 보았을까? 아~ 보았다, 자기의 그림자를 본 것이다. 앞으로 6주 간은 겨울이 계속된다… 허~ 올해도 이것이 맞을 듯한 예감을 떨칠 수가 없구나.

Groundhog Day, 2022… 올해는 잊지 않고 언급을 한다. 오늘 이 유명한 두더지가 자기 그림자를 보았을까? 작년에는 그의 기후예보가 거의 정확히 맞았던 것으로 기억을 한다. 이것 거의 ‘복권’추첨을 보는 듯 해서 이제는 재미도 있고. Bill Murray 주연의 영화 The Groundhog Day가 암시하는 메시지, 매일매일 쳇바퀴 도는듯한 우리의 ‘지겨운 매일’에서 벗어나고 싶은 자극을 받는 위안도 받는다. 1993년 이 midwinter classic film은 이제 아련~ 한 추억거리로 남게 되어, 내가 살아 있는 한 이날은 재미있는 날로 차곡차곡 쌓여갈 것이다. 오늘 이 유명한 두더지는 과연 보았을까? 아~ 보았다, 자기의 그림자를 본 것이다. 앞으로 6주 간은 겨울이 계속된다… 허~ 올해도 이것이 맞을 듯한 예감을 떨칠 수가 없구나.

거의 10도 정도가 올라간 비교적 포근한 날씨일 것이지만 역시 그 뒤에는 빗방울의 그림자가 없을 리가 없다. 구름이 있어야 포근함의 가능성이 있음을 안다. 거의 3한 4온, 그리고 정확한 주기로 찾아오는 비를 동반한 구름들… 그래, 최소한 이 지역 U.S. Southeast 는 Global Warming의 느낌이 없는, 거의 정상적 기후 패턴을 유지하고 있다. 감사, 감사… 하지만 한가지, 겨울이 다 가기 전에 눈발을 다시 보는 행운은 있을까, 언제일까, 꿈은 버리고 싶지 않다.

TV news front… 나의 favorite & trustworthy channel은 전통적으로 NBC 인데 이유는 나에게 그들의morning show에 등장하는 인물들도 마음이 들고 news 보도도 비교적 이성적, 객관적인 것으로 받아 들였기 때문이다. 그것이 요새는 난항을 겪고 있는데 두 가지 ‘사건’ 때문이다. 하나는 최근에 들어, “입만 열면 거짓말이 나오는“, ‘개XX DONALD’에 대한 보도를 지나치게 자세히 하고 있는 것[왜 그XX의 새빨간 거짓말을 cover하는지…]이고 다른 것은 ‘중공, 빨갱이 짱깨‘ 들의 다른 fake show, Olympic을 [상업적이 이유지만] 전면 cover 하고 있기 때문이다. 나의 정신건강을 위한 유일한 선택은… 그것들을 아예 ‘꺼버리는 것’, 그렇게 어렵지 않은 선택이다.

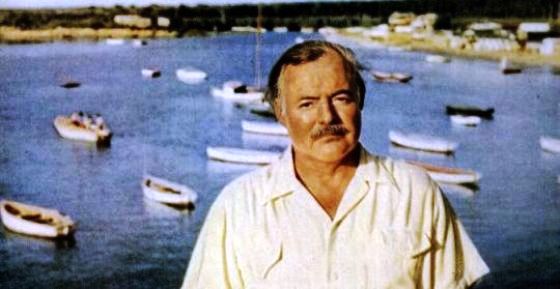

오늘 이른 아침 TV에서 우연히 잠깐 본 영화에 낯익은 얼굴이 나온다. Rock Hudson, 1957년 개봉된 이 Hollywood 영화, 한글 제목은 ‘무기여 잘 있거라‘, 귀에 익숙한 이 구절. 헤밍웨이의 유명한 소설과 영화의 제목 A Farewell To Arms..

이것을 처음 알게 된 것은 1961년 때 학교에서 단체로 가서 보게 된 영화[Rock Hudson, Jennifer Jones] 때문이었다. 중학교 [서울 중앙중학교] 2학년 생이 이 영화를 보았으면 어떤 인상을 받았을까? 그 나이 코흘리개들이 과연 이 이야기를 어느 정도 이해할 것인가? 물론 전쟁의 모습들은 흥미 있게 보았겠지만, 당시 우리의 화제는 한가지였다. 주인공Rock Hudson[ Frederic Henry역] 과 그의 연인 Jennifer Jones[Catherine Barkley역] 가 과연 ‘그것을’ 했을까.. 하는 것이었고 아직도 기억에 뚜렷이 남는다. 원래 소설에는 그렇다고 나오지만 아마도 검열에서 삭제가 되었을 것이다. 좌우지간, 그 나이에 벌써 우리들의 hormone level은 왕성했던 것인가.

나중에 그 영화를 다시 보게 되면서 잠재의식, 기억이 하나 둘씩 되살아 나왔다. 눈이 덮인 높은 알프스 산등성이에서 치열하게 전쟁을 하는 군인들, 폭탄이 떨어지는 병원에 누워서 ‘마지막’ 기도를 합창하는 부상병들, 후퇴하는 민간인들의 처참한 모습들.. 길가에서 군법 즉결재판 후 총살 당하는 군인들, 그 당시 독일, 오스트리아에 맞서서 연합군 측에 가담한 이태리 군인들의 알프스 작전을 포함한 1차대전의 모습을 생생하게 배우게 되었고 요새는 그것, 전쟁의 실제 모습’ 을 직접 경험했던 Hemingway의 생각과 기억을 생각하게 되었다.

하지만 당시 헤밍웨이의 행적을 묘사한 다른 책[실화]과 영화[실화에 근거한]가 있었던 것은 오늘에서야 비교적 자세히 알게 되었다. 그가19살에 혈기왕성한 미국청년으로서 이태리 군대의 위생병, ambulance driver로 참전한 경험은 나중에 그가 쓴 각종 베스트셀러 걸작 소설의 배경이 되는데, 특히 그가 사랑에 빠져서 결혼까지 하기로 했던 나이차이가 많이 나는 또 다른 미국출신 7년 연상의 간호원 Agnes는 위에 말한 영화의 여자 주인공의 model이 된다. ‘무기여 잘 있거라’ 같은 소설과는 달리 실제의 이 연애 스토리는 전쟁이 끝난 후 서로 헤어지는 이야기로 끝이 난다. 그가 나중에 노벨상을 받게 되는 세계적 문인이 되지 않았다면 이런 전쟁중의 사랑이야기는 유명한 것은 고사하고 진부하고 흔한 이야기 중의 하나였을 것인데, 헤밍웨이와 Agnes의 운명은 그렇지 않았던 것이다. 그들의 ‘평범한’ 사랑이야기는 1960년 이후에 서서히 알려지기 시작해서 1990년대에는 책과, Chris O’Donnell, Sandra Bullock 주연의 영화, “In Love and War“로 알려지기도 했다.

헤밍웨이의 운명, 아니 행운은 1차 대전이 끝나갈 무렵 연합군 측으로 참전한 이태리에 외인부대 위생장교로 참전한 것으로, 그것은 그의 일생을 좌우하는 사건이었다. 위에 말한 Agnes라는 연상의 여인과 흠뻑 사랑에 빠진 것, 그 젊은 나이의 열정은 짐작하고도 남는데, 다른 사람들과는 달리 그는 탁월한 문필가 자질을 가지고 있었기에, 그 이태리 무대가 모든 베스트셀러, 노벨상 등으로 이어지는 행운이 따르지 않았을까? 그 이후에도 그는 각종 분쟁, 전쟁지역을 돌아다니며 ‘아마도’ 이태리 때의 사랑의 경험을 다시 찾으려고 하지 않았을까?

1차대전 말 이태리의 Alps campaign의 시작..

Frederic과 Catherine의 우연한 첫 만남

알프스 산맥 정상으로 쳐들어오는 독일군을 향해 올라가는 이태리 군인들

독일군 spy로 오인되어 총살 위기에 몰린 Frederic

구사일생으로 위기모면 후 중립 스위스로 탈출하는…

스위스 동네 경찰이 이민관 역할을.. 여권은 검사하지만 속 뜻은…

Catherine은 출산의 후유증으로 세상을…

결국 그는 전쟁과 사랑의 비극을 몸소 안은 채…

Ernest Hemingway