보리수와 들장미

보리수, 들장미.. 허~ 웬 꽃 나무 이름들.. 그 말이 맞긴 하지만 여기서는 사실 영화의 제목들이다. 머리를 짜내고 내며 희미해져 가는 기억들 들추어서 다시 새 것으로 바꾸려고 노력을 하지만 이 두 영화이름은 사실 그렇게 큰 노력을 할 필요도 없이 기억해 낼 수 있었다. 거의 50년 이상을 견디어온 그 기억력의 원인은 무엇일까?

이 두 영화는 모두 독일(그 당시는 서독, West Germany)의 영화로써 1950년대 중반에 나왔고 수 년 후에 곧바로 ‘일본을 거쳐’ 대한민국에도 들어와서 특히 ‘재미있는 것이 거의 없던’ 그 당시 어린 학생들에게 대인기를 끌었었다. 나의 기억이 맞는다면 나는 ‘보리수’란 영화를 국민학교 4학년, 그러니까 1957년경, 화신 백화점 옆 골목의 우미관에서 보았었다. 들장미란 영화는 사실 나는 못 보았지만 내가 ‘거의’ 본 것이나 다름이 없었던 것이, 우리 누나가 이것을 보고 완전히 ‘빠져’ 버렸기에 사진처럼 그 장면들이 상상이 되었기 때문이었다.

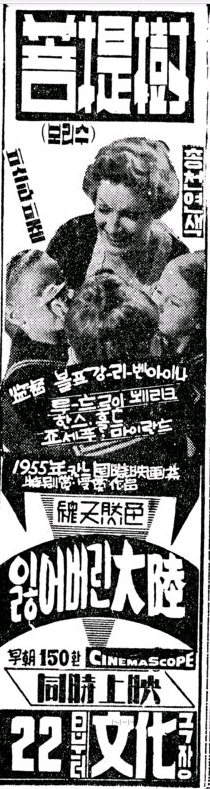

서울에 있던 옛 극장 (주로 1950~60년대)을 회상하면서 그 당시 신문에 나오는 영화 광고를 보다가 보리수와 들장미의 광고를 찾아 내었다. 보리수의 광고는 1959년 신문에 ‘문화극장’에서 재개봉되는 것으로 나왔지만 내가 본 것은 아마도 1957~1958년 사이였고 극장은 분명히 우미관이었다.

누나와 우리 집에서 밥을 해주며 같이 살았던 ‘필동 아줌마’와 아침에 갔다가, 아줌마는 한번만 보고 극장을 떠나셨고, 누나와 나는 거의 연속으로 계속 몇 번을 보았다. 그 정도로 재미가 있었던 것이다. 우리는 그때 그것이 ‘독일어 영화’인지도 모르고 그저 ‘외국’ 영화라는 것만 알았다.

‘수많은’ 예쁜 남녀 아이들이 등장하며 노래를 부르고, 장난을 치고.. 우리로써는 그 당시 ‘침만 삼키는’ 부러운 광경들을 몇 시간이고 즐긴 것이다. 영화 제목인 보리수 라는 것은 그 주인공 대가족이 살았던 저택의 앞에 있던 커다란 나무의 이름이었고, 그들은 보리수란 명곡을 불렀던 듯 하다. 그것은 슈베르트(F. Schubert)의 Der Lindenbaum(보리수, 菩提樹) 이란 명곡이었다.

그 이후 나는 미국의 서부영화, 전쟁영화에 완전히 빠져서 이 영화를 거의 잊고 살았다. 그러다가 나중에 이 영화가 미국의 musical, The Sound of Music과 plot이 거의 같았다는 것을 알게 되었다. 그저 짐작만 하고 있었는데, Ohio State (Univ.)에서 만난 중앙고 후배 김종수의 wife(선희 엄마)가 나에게 그것이 맞는다고 확인해 주었다. 그러니까 ‘영화 보리수 = 영화 The Sound of Music‘이었던 것이다.

이제 Googling의 힘을 빌려서 찾아보니, 너무나 오래된 것이라.. 별로 나오는 것이 없었지만 ‘간단히’ 한가지만 찾아 내었다. 그 옛날 독일영화 보리수의 원제목은 역시 보리수가 아니고 The Trapp Family( Die Trapp Familie) 였는데, 이것은 이 영화에 나오는 가족의 이름이 Von Trapp 이었으니 말이 된다. 서양식은 이렇게 ‘구체적’인 영화이름을 쓰지만, 동양식으로는 조금 곤란했을 것이다. ‘트랩 가족’.. 이런 영화제목을 하면 아마도 사람들이 많이 관심조차 가지지 않았을까? 그래서.. 보리수.. 아마도 99% 이것은 ‘일본아이’들의 발상일 것이다.

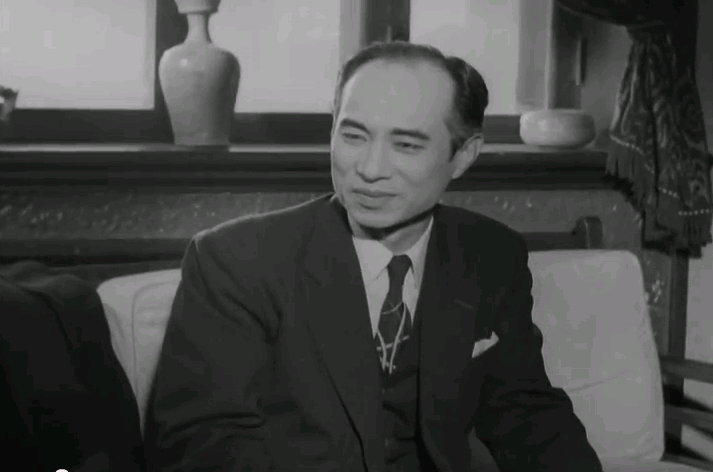

독일영화 보리수, Die Trapp Familie 1956

독일어로 나오지만 줄거리는 미국영화 The Sound of Music과 거의 비슷하다

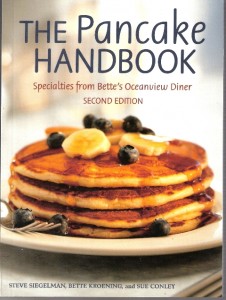

영화 들장미 광고, 1959

들장미.. 이것도 천신만고 끝에 딱 한가지 가느다란 단서만 찾아내었다. Keyword는 역시 내가 찾아낸 신문광고에 가느다랗게 나오는 ‘원제목’.. ‘Der schoenste Tag meines Lebens‘ .. 와~~ 이것이 ‘들장미’란 말인가.. 아닌 듯 하다. 이것도 역시 서양식 영화이름과 동양식은 차이가 있기에 들장미 조차 일본아이들의 발상이었을 것이다.

그러면 원제목의 ‘뜻’은 무엇인가? 비록 고등학교 1,2학년 때 독일어를 배웠건만 나는 지지리도 그것을 못했다. Der Des Dem Den Die, Der, Der, Die.. 같은 정관사만 기억하고 나머지는 ‘모조리’ 잊어버렸다. 그러니까 Der 만 아는 것이다. 그것은 영어의 The일 것이다. 하지만 이것조차 Googling이 도와준다. 독일어로 찾으니 단서가 드러난다.

역시 1957년 독일영화, 우리 말고도 나이 지긋한 사람들 이것을 그 옛날에 많이 보았던 모양, 특히 일본사람들.. 그들의 제목은 Heidenröslein, 野ばら, 한글로 역시 ‘들장미’였다. 이것은 아마도 대만에서도 상영이 되었던 듯, 순 짱께 표현도 있는데, 그것은 野玫瑰, 한글로 읽으면 ‘야매괴‘ 이 듣기 거북한 말이 바로 ‘장미’의 순 한자어인 것이다. 이제 ‘매괴의 여왕’이 왜 성모님인가 이해가 간니, 장미의 여왕인 것이다.

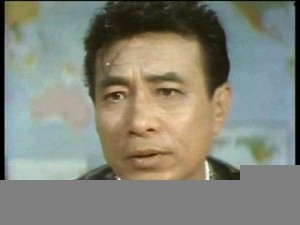

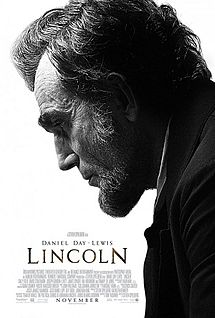

이 영화 들장미에 나오는 비엔나 소년 합창단과 주인공이 바로 이 영화의 매력인 듯 싶다. 특히 주인공으로 등장하는 Michael Ande 는 정말 귀엽게 생겼다. 그는 1944년 생으로 그 당시 나이가 13세 정도였을 것이다. 그러니까, 우리 누나가 이 영화에 ‘홀딱 반했던’ 것은 바로 이 Michael Ande 때문이 아니었을까?

내가 국민학교 6학년 때 누나가 이 영화를 보고 와서 (누나는 중학생, 나는 못 보았다) 아마 한 동안 정신이 멍~ 한 상태로 있었던 것으로 기억을 한다. 그런 긴 ‘잠’에서 깨어나더니 하는 소리가 걸작이었다. 비엔나 소년합창단에 ‘식모’로 가겠다는 것이었다. 우리(식구)들은 하도 기가 막혔지만 덕분에 실컷 웃기는 했다.

그런 추억의 영화를 신문에서 광고로 다시 보니 감개무량하긴 하지만, 누나를 생각하니 참 옛날이 그립고 이렇게 운명적으로 오랫동안 떨어져 사는 것이 슬퍼지기만 한다. 이런 어릴 적의 ‘보물’들을 기억이나 할지..

영화 들장미, Michael Ande가 비엔나 소년 합창단과, 1957