On top, Stone Mountain

지울 수 없는 잊혀진 대의명분, Stone Mountain, Georgia

미국 조지아 주, 수도 아틀란타, ‘바람과 함께 사라진’ lost cause의 역사, 공립고등교육수준 미국에서 ‘거의’ 최하위, racist 인종차별주의자들이 득실득실, 남북전쟁 전후 노예제도 천국, 깊은 산속에 숨어사는 해괴한 백인들… 알아들을 수 없는 지독한 사투리 southern accent, 이런 모든 조지아 주의 ‘사실이건 아니건’ 불명예는 정확히 30여 년 전에 ‘북쪽’에서 이곳으로 직장을 찾아 온 가족이 내려오면서 어렴풋이 들었던 숨길 수 없는 ‘역사적’인 사실들이었다.

정치적, 문화적, 역사적으로 조지아와 모든 것이 정 반대의 극에 있는 ‘추운 동네’ Madison, Wisconsin을 떠나 새로 찾은 직장이 바로 Atlanta, Georgia에 있었기에 결과적으로 대단한 결정을 하게 된 것이지만, 사실 쉬운 결정은 아니었다. 대부분 사람들, 남쪽 특히 조지아 주로 가는 것에 대해 불쌍한 듯, 이맛살 찌푸림을 느꼈기 때문이다. 한마디로 ‘정치 사회적, 문화적으로 뒤 쳐진 곳’으로 가는 우리가 불쌍해 보였는지도 모른다.

이사를 올 당시 우리가 잘 모르고 있던 것 중에는 ‘무식 無識이 자랑인, 무지랭이 중의 극치 極致’, 감추고 싶은 미국 역사의 수치 羞恥’인 KKK (Ku Klux Klan) 가 ‘패전 敗戰, 조지아 주’와 직접 관련된 역사가 있었다는 사실이었다. 남북전쟁 패전 직후 테네시 Pulaski, TN 주의 ‘한 동네에서’ 갑자기 할 일들이 없어진 ‘패전 남부 confederate 퇴역군인, 동네깡패’들로 로 출발했던 이 hate group은, 20세기 초에 들어서면서 급변하는 세상의 불안한 심리[흑인해방, 동유럽 이민, 가톨릭]를 적절하게 이용해서 급성장 수백만 명의 member를 확보하기도 했는데 이 무렵에는 이미 ‘장난적인 hate group’에서 벗어나 당당한 정치적 그룹이 되었고 수 많은 정치인들도 가입을 한 상태가 되었다. 이 재건된 KKK의 시발점이 바로 아틀란타 교외의 Stone Mountain[현재는 州 공원]이란 곳이었다는 사실에 나는 입이 다물어지지 않았다.

이 Stone Mountain [Park]은 사실 이곳으로 이사오자 마자 중앙고 후배 윤주네 집의 안내로 주말에 가끔 놀러 가던 곳이었다. 가족들 picnic장소로 적당하고 거리가 우리 살던 곳에서 20분도 안 걸리는 곳의 위치, ‘세계에서 제일 큰 돌 바위 산’으로 비교적 쉽게 정상으로 hiking 할 수도 있다. 하지만 당시 제일 큰 ‘행사’는 Laser Show였다. 거대한 바위에 새겨진 ‘남부의 영웅 3명[R. Lee, Jackson, J. Davis]’ 조각위로 빠르게 움직이는 laser image는 어둠이 깔리는 잔디에 누워서 보는 것은 정말 대단한 show였다.

3 heroes alive with Laser

비록 ‘적진 敵陣’으로 이사온 기분이 없었던 것은 아니지만 실제적으로 보이는 피해를 본 기억은 전혀 없다. 1990년대 이후의 아틀란타는 이미 돌이킬 수 없는 대도시 문화를 수용하고 있었기 때문이다. 이사온 지 몇 년 후에는 올림픽까지 치렀다. 내가 일하던 직장은 대다수가 나와 비슷하게 타 주에서 직장을 찾아 내려온 사람들이고, 최소한 수도권 안에서는 어렵지 않게 많은 이민자들이 정착해 있었다. 그 옛날 유색인 전용 화장실은 전혀 그림자도 볼 수 없었다.

이사온 지 30년이 지난 현재, 서울-아틀란타 비행기가 매일 뜨고 내리게 되어서 이제는 서울의 공기가 지척에서 느껴질 정도가 되었다. 아직도 조지아는 평균적으로 뒤 떨어진 곳이지만 부분적, 지역적으로는 진보, 발전적인 성향을 보이기도 한다. 비록 평균적인 중고등 교육수준은 최하위에서 맴돌고 있지만, 이곳에 있는 Georgia Tech이나 Emory University같은 곳은 대표적 예외에 속하는 case다. 온화한 날씨, 경제적인 부동산, 활발한 경제 등으로 이제는 너무나 많은 외부, 타 주 인들의 유입이 문제가 될 정도가 되었으니… 참, 오래 살고 볼 일이다.

KKK는 누구이며 무엇인가? 세계사를 통해서 이런 ‘반동, 증오’ 그룹은 언제나 있었고 그것에는 분명히 원인과 결과가 교훈으로 남는다. 미개한 것이나 덜 개화된 것이 전부가 아니다. 급변하는 세상에서 미래에 대한 불안함은 그 중에서 제일 큰 원인을 제공한다. 미국의 KKK의 교훈을 보아도 분명하다. 노예들 덕분에 편안했던 시절이 끝나게 됨은 커다란 충격이었을 듯하고, 설상가상 ‘종교가 불확실한, 못사는’ 유럽으로부터의 대량이민, 종교적으로 증오대상이었던 ‘가톨릭’의 출현, ‘보기 싫은’ 유대인들 등등, 자기를 제외한 모든 것을 증오했던 ‘백인우월주의’, 어느 정도 민중의 호응이 없었을 리가 만무하다. 이것이 정치적으로 이용을 당하면 모든 것은 끝이다.

이런 모든 것들의 실험장이 바로 미국의 19~20세기 역사가 아닐까? 이것은 전형적인 challenge-and-response의 반복 실험이다. 미국은 결론적으로 이제까지 이런 치명적인 도전을 거듭해서 물리치고 있는 형편이고, 앞으로도 계속될 것이지만, 현재 우리의 코앞에 있는 challenge 도 결코 만만치 않은 것 같다. 위의 교훈들에 비추어 보아서 현재 우리의 ‘우려, 공포, 관심’은 무엇인가? 그것을 자기의 목적을 위해 이용하거나 잘못 판단하고 돌이킬 수 없는 곳으로 이끄는 ‘주체 세력, 정치인’들은 과연 누구인가? 희망과 긍정보다는 불안과 공포를 들추어내어 우리를 더욱 불안하게 하는 세력, 인간들은 누구인가? 우리와 같은 소수민족을 더욱 불편함과 불안함을 더해 주는 정치인은 누구인가? 그와 반대로 ‘지나친 방종적 자유, 비도덕적에 대한 무감증’을 부추기는, 한 마디로 ‘내가 법이고 도덕’이라고 떠벌리는 한심한 부류들은 누구인가? 이런 것들, 결코 쉬운 도전이 절대로 아니다.

****************

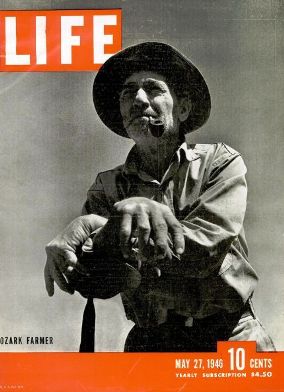

근래 들어서 내가 살아왔던 20세기 중엽을 전후로의 ‘세계, 미국사’를 사회적 관점에서 공부하는 데 안성맞춤인 당시의 미국 주간지 LIFE magazine에서 바로 KKK on the Stone Mountain, 기사를 읽게 되었다. 화보중심의 주간지라서 이곳에 실린 사진들은 과히 역사적 가치가 있었다. 사진기자가 어떻게 ‘변장’을 하고 이들의 ‘행사’에 잠입하여 당당하게 사진을 찍었는지, 과연 LIFE journalism의 우수성이 대단했다.

근래 들어서 내가 살아왔던 20세기 중엽을 전후로의 ‘세계, 미국사’를 사회적 관점에서 공부하는 데 안성맞춤인 당시의 미국 주간지 LIFE magazine에서 바로 KKK on the Stone Mountain, 기사를 읽게 되었다. 화보중심의 주간지라서 이곳에 실린 사진들은 과히 역사적 가치가 있었다. 사진기자가 어떻게 ‘변장’을 하고 이들의 ‘행사’에 잠입하여 당당하게 사진을 찍었는지, 과연 LIFE journalism의 우수성이 대단했다.

여기에 보이는 ‘신 단원 선서식’에서 많은 ‘인간’들이 관공서, 경찰 들의 member라는 것으로 당시의 ‘개화된 아틀란타’ 교육 수준을 짐작할 수 있다. 또한 이채로운 것은, 이 사진의 설명들에서, 객관성을 자랑하는 LIFE 편집자들의 ‘이 그룹에 대한 혐오감’ 이 그대로 드러난다는 사실이다. 예를 들면, ” anti-Negro, anti-Catholic, anti-Semitic, anti-foreign, anti-union, anti-democratic”, “The ghastly spectacle of hooded human beings”, “Childish ritual”, “march in lock step, like old Georgia chain gang prisoners”, “the mumbo jumbo of initiating”… 이 중에서도 Georgia chain gang prisoners라는 말로 보아서 이들 [북쪽 사람들]이 얼마나 [바람과 함께 사라진] 조지아 주를 경멸, 조롱하고 있는지 짐작이 간다.

On the evening of May 9 [1946] at 8 p.m. a mob of fully grown men solemnly paraded up to a wide plateau on Stone Mountain, outside Atlanta, G., and got down on their knees on the ground before 100 white-sheeted and hooded Atlantans. In the eerie light of a half-moon and a fiery 200-by-300 foot cross they stumbled in lock step up to a great stone altar and knelt there in the dirt while the “Grand Dragon” went through the mumbo jumbo of initiating them into the Ku Klux Klan. Then one new member was selected from the mob and ceremoniously “knighted” into the organization in behalf of all the rest of his fellow bigots. During the two-hour pageant the more privileged members of the Klan padded about with an electrically lighted cross. Said a local Baptist minister of the exhibition, “The ghastly spectacle of hooded human beings trekking…to Stone Mountain to burn a cross…is a sad commentary on the words of the Son of God: ‘And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto Me.'”.

This was the first big public initiation into the Klan since the end of World War II. It was put on at a carefully calculated time. The anti-Negro, anti-Catholic, anti-Semitic, anti-foreign, anti-union, anti-democratic Ku Klux Klan was coming out of wartime hiding just at the time when the C.I.O. and the A.F. of L. were starting simultaneous campaigns to organize the South and just at the time when Southern politicians were starting their campaign for state and national offices. Georgia’s former “white supremacy” Governor Gene Talmadge is trying a comeback this year and has said that he will “welcome” the support of the Klan. But it is doubtful that the Klan can become as frighteningly strong as it was in 1919. One indication of the Klan’s impotence was its lack of effect on Negroes, who were once frightened and cowed by the white-robed members. More than 24,000 Negroes have already registered for next July’s primaries in the Atlanta vicinity alone, where the Stone Mountain ritual was held.

THE KLANS “GRAND DRAGON,” SAMUEL GREEN, AN ATLANTA DOCTOR, IS SURROUNDED BY HIS ASSISTANTS

THE “NEW MEMBERS” march in lock step, like old Georgia chain gang prisoners, up to the Klan’s big altar. The Klan exultingly announced they had initiated 600 new members in one night. But observers’ best guesses were from 150 to 200.

A BURNING CROSS DURING MAY 9 INITIATION, STONE MOUNTAIN CEREMONY WAS PUT OFF MANY TIMES, KLANSMEN SAID, BECAUSE OF WARTIME SHEET SHORTAGE.

BEFORE THE GRAND DRAGON initiates kneel, repeating the ritual. The crowd included some Atlanta policemen. The five Atlanta “klaverns”(branches) are strong because many members of the police force are also members of the Klan.