시월의 마지막 날에..

시월의 마지막 날들이 서서히 저물어가고 결국은 그 바로 마지막 날 31일도 찬란한 석양을 등지고 나를 떠나려 하고 있다. 서재 work desk위에서 24시간 나를 응시하고 있는 life journal, monthly calendar를 본다. 9월에 못지 않게 무언가 많은 깨알 같은 작은 글씨로 가득 차있다. 시월의 31일 동안 과연 나는 무엇을 생각하며 살았는가?

오늘은 10월 31일, Halloween.. 조금 후 해가 떨어지면 어둠 속에서 동네의 아이들이 하나 둘씩 올 것이다. 불과 5년 전만 해도 이날은 우리에게도 조금은 의미가 있던 ‘미국의 명절’이었지만 아이들이 머리가 커져서 집을 다 떠난 후 모든 것이 빛을 잃었다. 문 앞에 pumpkin light를 켜 놓고 각종 candy를 준비하는 행사가 사라지고 이제는 불을 다 꺼놓고 ‘숨을 죽이며’ trick or treat 행렬이 사라지기를 기다리게 되었다. 참, 세월이란 이런 것이지.. 조금은 쓸쓸해지는 감정을 누를 수가 없다. 그것이 요새의 10월 31일이다.

¶ 건주의 ‘잊혀진 계절’: 며칠 전에 정말 예기치도 않게 ‘그리운 벗’ 양건주에게서 email이 날라왔다. 어떻게 나의 email을 기억했는지.. 마지막으로 연락이 된 것이 아마도 10여 년 이상이 되었을 듯하다. 하지만 다른 ‘사라진 친구들’과 달리 이 친구 건주만은 아마도 ‘죽을 때까지’ 연락이 끊어지지 않을 것이라는 이상한 예감은 있었다. 그것이 바로 이 친구의 매력이다. 생일이 불과 나보다 며칠을 앞서고 있지만 건주의 ‘정신연령’은 나의 형 같이 편안하고 성숙하게 느껴진다.

거의 반세기 전 헤어진 이후 아마도 처음으로 ‘음성통화’가 kakaotalk voice call로 너무나 쉽게 해결이 되었다. 글자와 음성의 차이는 무엇인가? 전화로 들려오는 목소리는, 내가 기억하고 있던 건주의 목소리와 아주 다르지 않았다. 목소리의 느낌은 반세기 전의 바로 그것이었다. 나의 목소리는 아마도 건주의 기억과 아주 다른 듯한 반응이어서 조금은 실망했지만 그것이 세월의 횡포가 아니겠는가? online 활동으로 아주 바쁘고 건강하게 사는 듯한 그의 모습을 상상하는 것 그렇게 어렵지 않다. Internet의 덕분으로 곧바로 우리 클럽, 연호회의 멤버들 중에 윤기와 인송이 곧바로 kakaotalk 으로 연결이 되었다. 그들은 어떻게 살고 있는가… 상상의 나래를 편다. 건주와 달리 ‘표현력’이 떨어지는 그들과 얘기하는 것 크게 기대는 안 하지만 ‘죽지 않고, 건강하게’ 살고 있음을 계속 알게 된다는 사실은 나를 기쁘게 한다.

어제는 건주가 kakaotalk으로 music video를 하나 보내왔다. 이런 곳으로 날라오는 video를 나는 ‘원칙적으로’ open을 안 한다. 우리 나이에 이런 것들 내용을 짐작하는 것 그렇게 어렵지 않기 때문이다. 하지만 이번은 무시할 수가 없었다. 보낸 사람이 ‘도사 양건주’ 였으니까.. 설마 또 ‘극우파 선전’ 같은 것은 아닐 듯 하고.. 의외로 잔잔하고 감미로운 노래였다. 물론 내가 알 수 없는 곡이었지만 곡조는 어디선가 들어본 듯 하기도 하였다. 알고 보니 ‘이용’이란 사람이 1980년대에 불렀다는 ‘잊혀진 계절’이란 classic oldie였다. 건주가 이런 노래를 아직도 기억하며 좋아한다는 생각을 했지만 설마 우리들 30대에 나온 노래를 나에게 보낸 것, 조금 의아하긴 했다. 그 비밀이 오늘 아침에 풀렸다. 연숙에게 지나가는 말로 이 노래에 대해서 물어보니… 그 노래는 10월 31일에 부르는 노래라는 ‘웃기는’ 사연이었다. 왜? 가사에 그런 내용이 나온다는 것이었고… 아하! 그래서 10월 말경에 나에게 이런 노래를 보냈구나.. 역시… ‘도사 건주’로구나 감탄사가 흘러 나왔다. 건주야 고맙다!

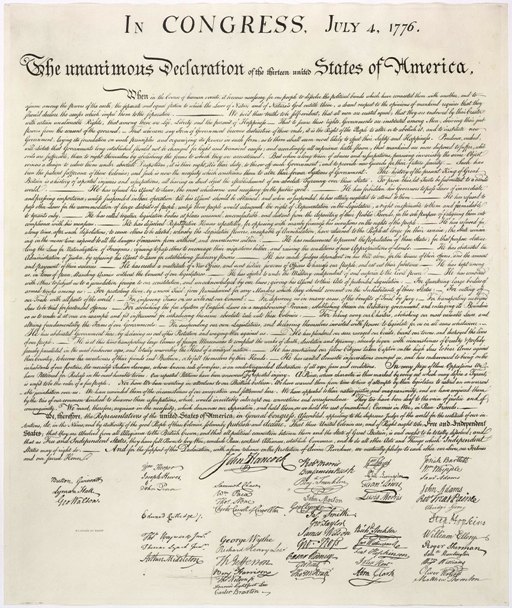

¶ The Exorcist: 아 늦은 나이에도 아직도 무서운 것이 나에게 있다. 특히 Halloween이 다가오면 이것이 나를 더 자극하며 신경을 건드리는 것이다. 1973년 12월에 미국을 경악하게 했던 것, 영화 The Exorcist… 이 글자만 봐도 나는 아직도 무서운 것이다. 이것은 내가 이즈음이며 매년 겪는 이상한 현상이다. 올해는 이것을 처음부터 끝까지 다 보아야지… 하지만 매번 이 영화를 20분 정도 보다가 포기하는 것이다. 20분의 대부분은 영화의 첫 부분, Iraq의 유적발굴에 관한 것이고 미국의 Washington D.C.의 Georgetown scene 이 시작될 무렵이다. 그러니까 진짜 무서운 것들이 시작되기 훨씬 전이다.

물론 강제로 나머지 부분을 볼 수는 있을 것이다. 하지만 그 무서운 ‘악의 모습’을 보는 것보다 더 무서운 것은 그 옛날 처음 봤을 때의 기억이 살아나는 바로 그것이다. 그 당시 영화를 보고1 한 동안은 ‘진짜로 무서운’ 악몽에 시달려야 했다. 어두운 곳에서는 괴물로 변한 ‘아이 Regan‘의 모습이 보이는 듯 했다. 한마디로 도망갈 수가 없었다. 그 괴로운 추억이 반세기가 지난 지금도 크게 변하지 않은 것을 보면 얼마나 그 당시의 충격이 심했던지 짐작할 수 있지 않은가? 하지만 결과적으로 나는 이 영화로 부터 ‘가톨릭’ 신앙을 접하는데 큰 도움을 받았음에 감사를 하고 있다.

- 나는 이것을 Chicago에서 처음 보았다. ↩